50、陈嘉庚作序的《民族呼声歌集》

陈俊林

中国抗战爆发后的1938年9月,以夏之秋为团长的武汉合唱团一行28人,赴南洋宣传抗日,募捐救国。12月抵达新加坡。在以陈嘉庚为主席的南洋华侨筹赈祖国难民总会(南侨总会)的大力支持和协助下,该团在新马等地展开了为期1年7个月的大规模筹赈巡演,轰动南洋。

一、《民族呼声歌集》的出版

在新加坡演出的4个月时间里,武汉合唱团平均保持每2至3天即调整曲目一次,始终保持曲目的新鲜感,吸引观众。很多曲目,包括老曲、改编曲及新创作曲目,都经过反复演唱试演,轮流或渐次更换,最终形成了48首保留曲目。这些曲目,内容丰富,风格新颖,具有昂扬激越的抗战精神。为方便一般救亡歌咏人士学唱使用,合唱团团长夏之秋于1939年3月在即将结束新加坡演出任务时,经南侨总会同意,将这48首曲目歌词集结出版,名之为《民族呼声歌集》。

书中收录的48首抗日歌曲,均为合唱团在星马筹款演出的基本曲目,其中有聂耳谱曲的《义勇军进行曲》、贺绿汀谱曲的《保家乡》、何香凝作词的《赠寒衣予负伤将士》、野青、吕骥词曲的《中华民族不会亡》,还有《满江红》、《流亡三部曲》。身为作曲家的夏之秋,也有多首作品收录在这本歌集中,包括《女青年战歌》、《游击进行曲》、《歌八百壮士》、《最后的胜利是我们的》。由潘国渠填词的《卖花词》是最后一首,也是48首中唯一一首在星马创作的抗日歌曲。

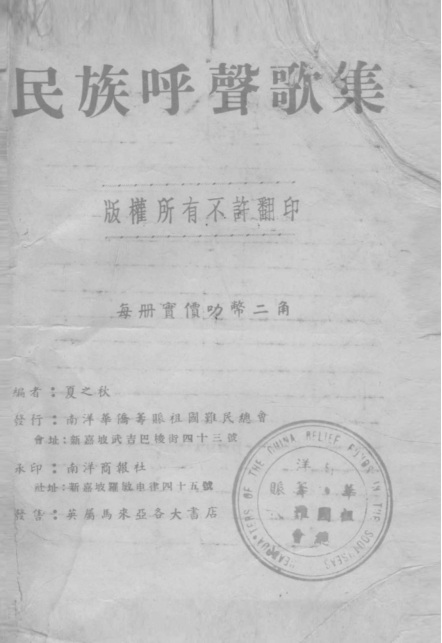

新加坡《联合早报》曾对此歌集进行过寻踪报道,揭示该书封底出版信息:发行人为“南洋华侨筹赈祖国难民总会”,旁边盖着南侨总会红色大印,地址是“新嘉坡武吉巴梭律43号”。这正是具有重要历史地位的怡和轩俱乐部。怡和轩在新加坡历史上曾扮演的特殊角色,此书又添一佐证。印行时间为1939年4月。

现发现的歌集书页已泛黄发黑,书脊书角亦已破损,但书中的数十支歌谱,依然完好无缺,清晰如昨。

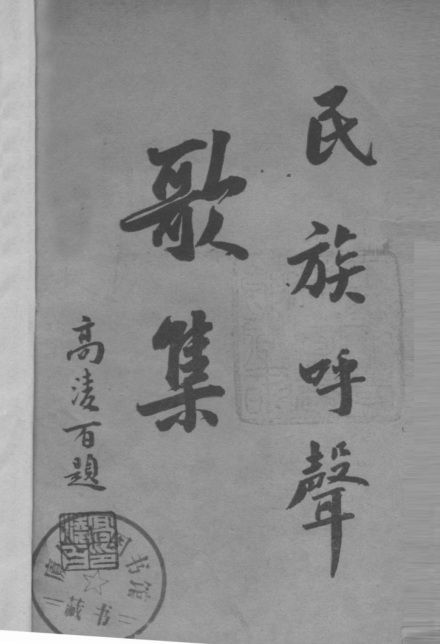

综合而言,该歌集有几大特殊之处:第一,歌集由“南洋华侨筹赈祖国难民总会”发行,由南洋商报印刷,售卖款项作为筹赈收入来源之一;第二,歌曲集中所有收录歌词曲谱,概用手写制版,以免失真。歌词由李铁民校正;第三,封面是用当时的蒋委员长对该团赠旗之题字,内页有当时的总领事高凌百之题字;第四,也是最重要的一点,书前有时任南侨总会主席的陈嘉庚的序文。该歌集每册定价叻币二角,在当时新加坡各大书局发售。大受欢迎。

合唱团到达星马仅仅数月,即能出版歌集一册,这凝聚了多方的努力。据武汉合唱团团员陈蔚女士晚年回忆说,团员们鼎力合作,如抄谱、校正歌词、校对歌谱等。此外,南侨总会和陈嘉庚主席的鼎力相助亦是一个重要原因。“为了多筹募一些义款,在得到陈嘉庚主席的同意之下,夏之秋团长把合唱团所唱的抗日歌曲灌录唱片、编印成册,很多侨胞争相购买。一时间,抗日歌曲风靡新马。”

二、陈嘉庚的序文

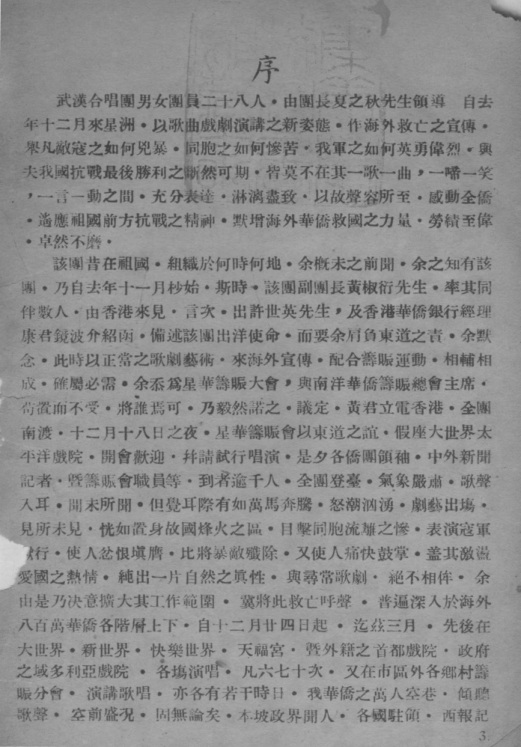

翻开歌集首页,即见陈嘉庚为这本歌集专写的序文,详述了筹赈会主办该团南来演唱的经过情形。

1938年12月18日晚,时年64岁的陈嘉庚坐在台下,与逾千名观众一道观看了武汉合唱团的试演。序文中,他描述武汉合唱团在新加坡第一场救亡筹赈演出给他留下的印象:“全团登台,气象严肃。歌声入耳,闻所未闻。但觉耳际有(犹)如万马奔腾,怒潮汹涌;剧艺出场,见所未见,恍如置身故国烽火之区,目击同胞流离之惨。表演寇军兽行,使人忿恨填膺;比将暴敌歼除,又使人痛快鼓掌。……”四个月后,陈嘉庚欣然为一本歌曲集作序,显然意义不一般。

整篇序文,字里行间充满对武汉合唱团南行义举的高度赞誉:“声容所至,感动全侨,遥应祖国前方抗战之精神,默增海外华侨救国之力量,劳绩至伟,卓然不磨。”

陈嘉庚也对合唱团此行的教育作用给予肯定:合唱团来到星马以后,不仅奔波劳顿,高歌救亡,在“文化启发,教育熏陶”方面亦不怠慢。夏团长“浸浴于群众热情鼓舞之中,欣然将其歌谱,编订成集,付托南侨筹赈总会刊;而“民众学习歌唱之殷勤,教师求取歌谱之迫切,真诚涌露”,令自己“感发至深”。《南洋商报》特别强调:“陈氏此点文字,向所未有,诚为创见。”显示陈嘉庚在序文中大量的褒奖之词与他一贯的言论风格之迥异。而陈嘉庚为一本歌集作序,实为现今所知的仅见之事。

这篇序文,后被《集美周刊》转载,向集美师生昭告抗战时期的校主陈嘉庚在南洋领导南洋侨众掀起支持中国抗战的轰轰烈烈的筹赈热潮壮举,坚定和鼓舞内迁时期的集美师生们克服万难、坚持抗战建国的决心和士气。

三、关于这本歌集的踪迹

本着“救亡运动在哪里,歌咏也在哪里”的信念,无论走到哪里,合唱团都带着这本歌集,分发给那里的民众。拿到歌本,大家传唱习咏,每每“待到合唱团演出结束时,观众都能与合唱团一道共歌一曲。”

然而,在日本南侵马来亚后,这本歌集几近消失。据新加坡华文作家田流先生回忆:“在日据时期,若被日军发现藏有这本书,是会招来杀身之祸的!”“日据初期,有一天我父亲见到我偷偷翻看这本歌书,把我狠狠地骂了一顿。他的一个朋友因藏有抗日书,被汉奸告发,日本人把他们全家都杀掉了!这是一件真实的事例,我听了很害怕,就连忙把这本歌书烧掉了。那时很多人都跟我一样,把有抗日内容的书通通烧掉了。”在二战后的几十年里,他都一直在寻找这本歌集。之后听说这本歌书还可见到,已经82岁的田流很高兴。他于二战前就参加救亡歌咏队,那时他才10岁左右,至今他仍能演唱百多首抗日歌曲。这显示这本歌曲集刊载的歌曲是何等地脍炙人口。

虽然,由该团团员的回忆以及当时纸媒刊发和转载报道的序言,已经可以让后人知晓该歌集的非凡意义和不同寻常之处。但一直以来,这本由陈嘉庚亲自作序的歌集,在南洋已成为难寻踪迹的珍本,在中国国内更是难得一见。所幸的是,厦门市图书馆珍藏本,虽为复印本,但也弥补了珍本缺失的遗憾。

这本小而薄但珍贵无比的歌曲集,不但记录着那段非常时期的特殊历史,也记录着陈嘉庚与武汉合唱团的那段不为人知的史实,是陈嘉庚当年支持筹赈抗战的另一重要历史见证。歌集上留下的“南洋华侨筹赈祖国难民总会”大印和里面的歌曲,让读者不自觉地想起那个特殊年代,提醒人们不该忘却那段历史。