36、我的好友夏蒙

任镜波

我认识夏蒙27年了,有趣的是我比他大27岁,彼此交往却像同龄人。他是中央电视台纪录频道的当家编导,见多识广,每每听他发表议论,都会有一种振聋发聩的感受。14年前,澳门著名书法家、诗人梁披云先生就这样说过,我是拾人牙慧。

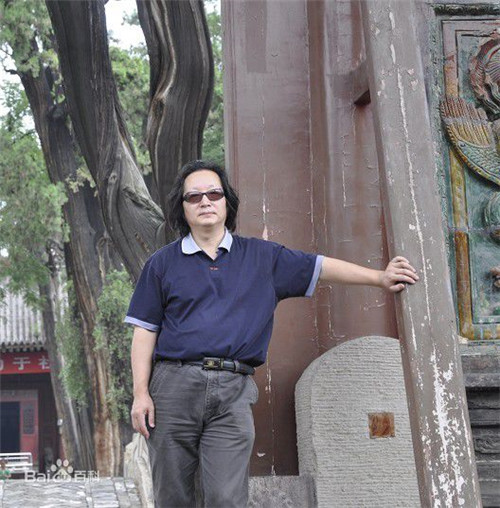

夏蒙

2013年,当我们纪念陈嘉庚先生创办集美学校100周年的时候,他给我寄来几十本《第一公民陈嘉庚传》。这是他在完成繁忙的日常工作之余,为北京《现代文明人格》丛书写的一本专著,32开本,223页,16万字。这本书分上中下三篇,上篇《人生传奇》,中篇《代表作品》,下篇《开放讨论》。一收到书,我就立马翻读,觉得这本书,堪称现时下宣传陈嘉庚、弘扬“嘉庚精神”最好的普及读本,很适合还不了解陈嘉庚或对陈嘉庚了解不多的读者阅读。他写这本书不是应人之约,而是欲尽“国民天职”,主动请缨。他告诉我,这本书是他献给陈嘉庚先生创办集美学校一百周年的礼物。

2015年10月集美校友总会在北京举办纪念习近平总书记给集美校友总会回信一周年座谈会,夏蒙莅临指导

去年,也就是2015年10月17日,集美校友总会和北京集美校友会联合在北京举行“弘扬嘉庚精神,共圆中华民族复兴之梦”座谈会,畅谈学习习近平总书记给厦门集美校友总会回信的体会。夏蒙很忙,但得到消息还是赶来参加,并在会上发表即席讲话,谈陈嘉庚,谈“嘉庚精神”。他的讲话内容丰富,真实生动,受到与会者的热烈欢迎。他讲完,已是午餐时间,他连饭也没吃,就赶飞机去了。他心里惦记着集美,惦记着陈嘉庚和“嘉庚精神”。

我认识夏蒙,也是缘于陈嘉庚。1990年,集美航海学院举行纪念陈嘉庚先生创办航海教育70周年。当时省电影家协会秘书长唐弟扛和几位文化人来学校釆风,提出要与学院联合摄制一部反映“航海家摇篮”的电视连续剧。后来经过多次研讨,便决定釆用学院党委办公室副主任骆怀东创作的《沧海之恋》作为脚本,聘请吴子牛当总导演来摄制。当时,夏蒙是省电影家协会的编导,就由他担任剧务主任、制片人。大家请学院党委书记吴景宁当总顾问,吴景宁便指定我作为学院和对方联系的负责人,并负责筹募所需的全部经费。我也因此被安上个总策划、总制片人的头衔。在整个筹备、拍摄、制作的过程中,我和同事朱晨光与夏蒙以及剧组财务吴红霞女士的接触比较多。我和夏蒙性格都比较“耐”,互相理解、互相支持,因此合作得很愉快。历经三年,8集电视连续剧《沧海之恋》终于问世,先后在福建电视台、中央电视台和香港凤凰电视台,以及其他省、市的电视台、卫视台播出。这是集美学校第一次摄制、发行电视连续剧,在社会上风光了一阵。

1994年6月,我在集美航海学院退休。夏蒙和省电影家协会副秘书长曾如松,找我商讨拍摄大型电视系列片《集美之光》,主要拍摄著名集美校友的事迹,一人一集,一集一人,初歩列了50人。我们3人在北京福建驻京办写拍摄大纲和申请立项的报告,还请卢嘉锡、陈乃昌、项南、庄炎林等老领导为《集美之光》题了词。北京回来,我去香港找校友商量,大家都认为是好事。庄氏集团主席庄绍绥先生和他姐姐庄秀霞、妹妺庄秀纯两女士请我吃饭,表示可以提供他们父亲庄重文先生的资料,并承诺将大力支持拍摄的费用。后来,因为省、市政府要加快筹建集美大学,省、市教委的领导动员我参加筹建工作,我就没有时间顾及此事了。那时,我还有一种考虑,拍电视剧、筹建集大,都要我向海外引进资金,要两者兼顾,我做不到啊!所以,拍摄《集美之光》就没有继续做下去。这给我留下一生中唯独一次做事有头无尾的遗憾,我也一直觉得太对不起夏蒙和曾如松两位了。

2002年,夏蒙再度找我合作,摄制三集电视纪录片《民族之光——陈嘉庚先生归来的岁月》。这次我像当年拍摄《沧海之恋》一样,完全彻底、全身心地投入。我邀请同仁陈经华参加撰稿,请李尚大先生支持经费,全程陪夏蒙和摄影师一起去香港、澳门、新加坡、马来西亚等地采访。当时,新加坡对陈嘉庚的评价更趋于理性,蜡像馆里已经树立了陈嘉庚的蜡像,这为我们提供了很好的采访环境。

在李尚大先生的安排下,我们在新加坡先后釆访了陈嘉庚的三个儿子、一个侄儿、两个孙子、三个外孙和许多故旧,还有对陈嘉庚研究有很深造诣的专家学者。我们还参观了怡和轩俱乐部、福建会馆,以及几所大、中学校。在这次釆访中,夏蒙如拼命三郞,白天拍片,晚上看片,废寢忘食。有一天,李尚大先生特意到一家老字号订了“排骨茶”约我们12点吃午饭,结果等到下午一点半,夏蒙和摄影师才赶到。他连连表示歉意。原来他们要借着难得的符合拍摄要求的阳光尽量多拍一些外景。这次出国釆访,他收集到许多鲜为人知的资料和镜头,也认识了许多著名的华侨华人。

他写的《第一公民陈嘉庚传》,有许多是这次釆访的记录。其中有陈元济、陈君宝、李尚大、孙炳炎等人的口述,因为是采访记录,十分逼真,十分生动。在书中,他说:“在大多数人的心目中,陈嘉庚是20世纪中国的一位华侨资本家,他倾资兴学,创办了厦门大学、集美学村等许多学校,人们因而纪念他。如果仅此而已,对陈嘉庚的了解就太不全面了。”因此,他在这本书中就没有将陈嘉庚的倾资兴学放在最重要的位置来记叙,而是用了三分之二以上的篇幅,着重对陈嘉庚一生的社会活动作了较全面的介绍。有的史料,还是他从国家档案馆解密的文件中查到的。这也是这本书受到广大读者和研究者青睐之处。

他喜欢看集美校友总会办的《集美校友》。他说:“一个校友会,能够自筹经费,义务工作,几十年如一日,坚持办一个有统一刊号的期刊,很不容易。而且越办越好,图文并茂,有可读性,就更不容易。”前几年,他多次给《集美校友》写稿。我印象比较深的有《泪水鲜花祭项南》、《黄健中不倦的歌手》、《弘扬嘉庚精神,努力办好集美大学》、《鸿鹄之志为苍生——记集美大学校董会主席习近平省长》、《陈嘉庚,一面永远的旗帜——访中国侨联主席林兆枢》、《永远的陈嘉庚——电视文献纪录片<民族之光>画外的故事》、《仁者之风,高山仰止——深切怀念尚大先生》。他写的文章,就像面对面给你讲故事,娓娓道来,渐入佳境,让你爱不释手。

夏蒙,祖籍山东沂蒙,1961年12月生于福建三明。他身上有红色基因。他18岁参军,在工程兵某部服役6年。他给首长开车,常常窝在车里看书,饱览了许多中外名著,产生了文艺创作的兴趣。他写的 一些作品,被部队、地方的报刊采用。退役后,他考入艺术院校,学习戏剧创作。毕业后,就在福建省文联戏剧家协会、电影家协会从事文学创作。后来,调到福建电视台、东南卫视当记者、纪录片编导。2011年中央电视台纪录频道成立,夏蒙从东南卫视被正式调到中央电视台任记者、纪录片导演。从地方台以人才引进的方式正式调入一位编导,央视多年来仅此一例。夏蒙婉拒要他担任行政职务的提议,一到央视就全身心投入纪录片创作。

夏蒙是个高产作家。根据我手头笔记本不完全的记录,16年来,他几乎年年都有新作问世,而且都是上档次的力作,多部获大奖。1991年,他执笔的电视连续剧《赤魂》,获中宣部“五个一工程”奖;1994年,他执笔的电视连续剧《林祥谦》,获中宣部“五个一工程”奖;1995年,他总撰稿、总编导的文献电视纪录片《大地忠魂——邓子恢光辉一生》,获中国广播电视奖;1996年,他总撰稿、总编导的《闽港情——福建人在香港》,获中国广播电视奖一等奖;1997年,他总撰稿、总编导、总摄制《山和海的怀念——公仆项南的故事》;1998年,他总撰稿、总编导的大型系列电视片《福建纪事——半个世纪的跨越》,获福建广播电视一等奖;1999年,他总撰稿、总编导的《民族之光——陈嘉庚先生归来的岁月》,获福建理论文献电视片特等奖;2001年,他担任东南卫视《两岸中国人》栏目制片人,隆重推出了人物纪录片100多期(集);2002年,他总撰稿、总编导的文献电视纪录片《习仲勋在西北》,获中国优秀纪录片奖;2004年,他先后担任总编导、总摄制的电视纪录片《毛泽东1929》、50集系列片《红色记忆》;2005年,他总撰稿、总编导电视纪录片《永远的阿里郎》;2005年,福建省文艺音像出版社将他创作的电视纪录片《大地忠魂》、《民族之光》、《山和海的怀念》、《永远的阿里郎》、数字电影《警报157》等5部作品,结集为“红色经典”影视片出版。2010年,他策划摄制的文献电视片《洪学智》,被列为纪念抗美援朝60周年在中央电视台军事频道播出的节目;同年,他任总编导、执行总撰稿摄制文献纪录片《撑起南方一片天——福建三年游击战争纪实》;2011年,他担任总编导摄制的6集文献纪录片《习仲勋》,在中央电视台一套、九套黄金段时间播出,并先后获得中宣部“五个一工程”奖、第27届中国电视金鹰奖、国家新闻出版广电总局2012-2013年度最佳长纪录片奖和最佳撰稿奖、广州国际纪录片节金红棉奖、第二十届中国电视纪录片评选系列片十佳作品。为这部纪录片,夏蒙奋斗了十二年,当这部纪录片在央视播出好评如潮时,夏蒙却十分低调,一直躲着媒体的采访。与此同时,他却将全部奖金捐了出去。

夏蒙在指导拍片

近几年,夏蒙还先后撰写、出版了长篇纪实文学《升腾的蘑菇云》、《夏蒙影视文学书系》和《习仲勋画传》、《项南画传》。后面这两部画传,均被人民出版社列入“改革开放元勋画传丛书”。真是硕果累累!

在和夏蒙的交往中,我发现了一个规律。只要一段时间没有接到他的电话,这就预示着他的又一部杰作即将诞生。最近,我的预感再次得到证实。

今年,从6月14日起,一部真实展现几代中国共产党人团结和带领全国各族人民不懈追求中华民族伟大复兴梦的大型文献纪录片《筑梦路上》,在中央电视台黄金段时间连续播出了16天,创造了党史文献纪录片的最高收视率。而担任这部32集文献纪录片《筑梦路上》的总撰稿、总导演,就是夏蒙。为了写好这个脚本,使其达到中共中央宣传部和中央电视台联合摄制的水准,他曾七易其稿。他说:“中国共产党95年的历史艰难曲折,有太多可歌可泣的故事与值得记忆的往事。如何让今天的人们走近这段历史,需要许多生动的细节与人物故事贯穿其中。”他选择了中国共产党历史上30余件大事为主轴,以故事化叙述的手法来呈现那些隐藏在历史事件背后的故事,在观众熟悉的经典历史事件和历史场景中去发掘鲜为人知的历史往事。

从2015年春天开始,他像大本营的统帅,运筹帷幄,指挥着4个地面拍摄组和两个航拍组,展开高强度的拍摄工作。他们从祖国最西端的帕米尔高原,到最东端的黑龙江与乌苏里江汇 合处,从雄浑壮阔的青藏高原到万里碧波上的南海诸岛,采访了120多个单位,200多位人物,拍摄了高清影像素材700多小时。他们还从中央档案馆、 国家博物馆、国家图书馆以及全国30多家不同主题的纪念馆、博物馆和浩如烟海的图书资料中,找到了许多珍贵历史文献。 他们还到美国、俄罗斯、法国等地寻找中共早期领导人的活动资料。

为了获得尽可能完美的影像资料,夏蒙寻找历史影像档案的足迹,还多次踏上俄罗斯与美国。中央新影更是他常去的地方。《筑梦路上》有1955年首次举行授衔授勋仪式的镜头,人们过去看到的是一段黑白的新闻资料,而这次是首次看见了一段完美的彩色影像。这是夏蒙在中央新影的协助下,从一段尘封近六十年的报废胶片中逐格挑选出来,又用技术手段修复的彩色胶片,再与以前黑白纪录片的声音结合,最终得以让共和国帅星闪耀的辉煌时刻,第一次如此清晰和真实地呈现在观众面前。

总撰、总导《筑梦路上》的过程,再次证实了夏蒙在挖掘、选题、制作文献纪录片方面的非凡才干,他在片子中表现出的敏感、智慧,的确胜人一筹。日前,在第五届嘉峪关国际短片电影展上,6集文献纪录片《习仲勋》和32集文献纪录片《筑梦路上》,分别获得“经典作品”与本届唯一的“荣誉作品”两项大奖。夏蒙站在台上领奖的时候,第一句话就是:如果时间允许,我将一一念出我的团队每一个人的名字。这部纪录片的成功,凝聚着集体的劳动和智慧。没有一句谈到他自己。我从屏幕上看到的夏蒙已经人过中年,早已不是当年一起拍摄《沧海之恋》和《民族之光——陈嘉庚先生归来的岁月》的青年编导,但能感觉到他的情怀依然,他对事业的执着和对朋友们的真诚依然初心未改。