74、30年前轻工的月光

——读珍夫中篇小说《早睡的月亮》

田野

集美校友珍夫的中篇小说《早睡的月亮》的问世,让我们看到上世纪八十年代集美轻工业学校的月光。

中国改革开放初期,中专生绝对是个特殊的群体。一方面“文革”结束不久,高考刚刚恢复,全国高等院校不多,福建省能考上大学的高中毕业生大约4%;另一方面,国家百业待兴,急需各种建设人才,于是各类中等专业学校应运而生,而且以理工科为主,福建省将近20%高中毕业生能考上中专。这些中专生和大学生、技工生一样,都由国家分配工作,“吃国家粮”,就是享受国家计划的粮油定量;普通高中生毕业生则没这福分。大学毕业生(含大专毕业生)理所当然是知识分子和干部,技工学校毕业生当工人,中专学校毕业生也划分为知识分子和干部,但仅限省内分配工作。高中毕业生需自谋职业。

当时的教育状况是中小学实行九年制(小学五年、初中二年、高中二年),加上允许历届高中毕业生补习参加升学考试,所以在中专学校就读的学生年龄差距很大,从16岁至21岁不等,往往一个班级学生成年人和未成年人混杂。那时,中专有二年制和三年制,可有的专科院校仅有二年制。

在这种情形下,高中毕业生考上工科三年制中等专业学校的故事就发生了,珍夫的中篇小说《早睡的月亮》便诞生了。

表面看,《早睡的月亮》写的是中专生早恋,揭示特殊年代中专学校管理问题。土楼山区走出来的林涛和省城姑娘苏菲玲在S中专学校成了同班同学。林涛性情如同土楼一样憨厚诚实,学习认真,成绩优秀;苏菲玲虽有点娇气,却也纯真无瑕。他们三年时间从相识、相知到相爱,然而学校严格执行中学生管理条例,“在校不准谈恋爱”,谈恋爱可能导致不毕业的后果禁锢了他们的头脑,他们不敢越过雷池一步。要知道,20世纪80年代计划经济时期,中专毕业生分配通常按照“从哪里来到哪里去”的原则,不用说领不到毕业证书,就算统配至另一个完全陌生的地方,都会让他们望而却步。何况,林涛的情况颇为特殊,他离不开相依为命的母亲。凭林涛的学识水平,高考是完全能考上的。“可土楼农村中有一种偏向,认为只要能考中,就不论大学与中专,而从照顾家庭看,中专则胜于大学。因为一般情况下,中专生毕业后是回家乡的,况且读中专时间短,离家近,费用较少。”因此,林涛在考中专时实际上就对自己的未来作好了选择。

由此产生的矛盾和心里挣扎,注定了林涛和苏菲玲两人之间若即若离的关系,最后分手也成为必然。他们的爱情谈不上悲剧,毕业之后两人还可以继续联系、交往。只要真心相爱,千山万水算不了什么,最终总会携手走到一起。问题是,他们的相恋算得上悲情,特殊年代留给了他们一段刻骨铭心的记忆,挥之不去,陪伴他们走过一生。

如果说经历便是财富,那么林涛和苏菲玲的中专生活终将成为他们不可多得的宝贵财产。青春和爱情是每个人的专利,追求美好的爱情无可厚非,只是懵懂的爱情像未熟的橄榄,咬起来鲜嫩,却十分青涩。特定历史条件下产生的悲喜情感和独有财富,就由主人公共同感受和享有吧,无须赘言。

实际上,小说所要展示的应该说是斑斓的中专生活场景。学习、劳动、生活,亲密无间的同学关系,教材改革,关于中专生有没有作为的辩论,金工实践,课程设计,欢送晚会,毕业留言等,作者都极力描绘,尽力表现,把活生生的中专生活充分展现在人们面前。林涛和苏菲玲的活动、情感表达基本围绕中专生活展开,无论开学报名的“笑话”,火车上的相遇,学习上的关心,讨论会上的共鸣,实习时的帮忙,还是晚会的热烈,分别时的难舍,均为工科中专生的缩影。作者曾在集美轻工业学校(原福建轻工业学校)学习,小说《早睡的月亮》是20世纪80年代集美轻工业学校的写照。

迄今为止,表现大学生的文学作品很多,描写中学生的也不少,唯独中专生鲜有作家触及。当然,如今属于高中性质的职业中专,与当年的中专生不可同日而语,这样说来,《早睡的月亮》也许就是福建省乃至全国第一部正式出版、完全描写20世纪中专生生活的中篇小说了。

当年,集美轻工业学校是省内中专中的佼佼者,录取分数较高,为福建省培养了大量实用人才。这些人正在各条战线施展才华,发挥着重要作用。《早睡的月亮》笔触涉及这代人,描述这些中专生的生活,不让其在历史长河中被遗忘,值得嘉许。从这方面讲,《早睡的月亮》的问世,应该庆贺。

集美校友以自己的生活为背景,写出反映自己生活的小说,这是集美校友的光荣,已经并将得到广大集美校友的关注和共鸣。

“今人不见古时月,今月曾经照古人。”今天轻工业学校的学生的生活、学习让老一代的轻工人羡慕不已,但老一代轻工人自有自己一份难得的经历和骄傲,这是一份不可复制的、值得珍藏的瑰宝。

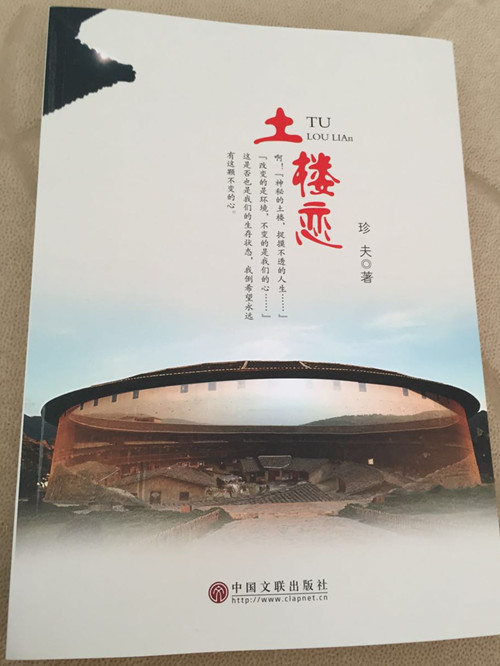

【注】《早睡的月亮》,中篇小说,作者珍夫,和作者的《土楼恋》(30万字)合为一册,于2016年9月由中国文联出版社出版。