集美古驿道的变迁

清朝时期,进厦门岛的驿道曾经由兑山和集美两递铺在集美渡头(口)过海至厦门岛的高崎铺。这驿道贯穿集美社,集美递铺设在集美社陈氏大祖祠的照厝(1913年曾做集美小学临时教室),这照厝今仍称“诰驿”。集美社中的驿道,递铺以北一段即是现今大社路的北段,以南段便是现今的公园路;社外(北)集美地界内的驿道便是现今集源路以南的盛光路南段。

民国十二年集美学村委员会对渔村进行文明建设,整合村校甬道,将驿道北段拓宽,并改向南延伸,经女子小学,至位于延平楼的男子小学(集美小学)的校门口。这条新整合的路,长 1000米,宽3米,是贯穿学村南北的主干路,集美人称之为“大路”,此路即现今的大社路。

1950年陈嘉庚回故里定居后,全力以赴进行集美学村的大建设,一方面抓紧修复战争创伤,一方面大规模建设新校舍。

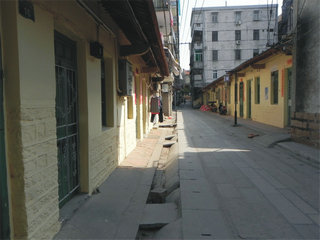

结合社区倒塌民居的修复,陈嘉庚对学村道路网进行改造提升,仿北京故宫内的甬道,将学村内道路改造为条石嵌红砖的道路网。他将社区道路两旁残垣断壁拆除,改建成他设计的既节省工料,又讲“住屋卫生”的嘉庚式解困廉租房。大社路即是此次改造的主干路,当时还在北端路口筑起“和气致祥”俗称“北门”的牌楼。

在新校舍的大建设的同时,陈嘉庚也开始沿海岸线的风景建设。除在鳌头屿立集美解放纪念碑外,他还购买鳌头屿以北的大片渡口土地备建公园。陈嘉庚将公园(即今嘉庚公园)命名为“集美公园”,将陈氏大祖祠通往渡口,东南走向,长400米,宽2.5米的旧驿道命名为“公园路”。

1985年6月厦门市政府对集美学村的道路进行统一命名并正式公布。大社路即是此时命名的,公园路的路名也是这时确认的。2013年大社路重新翻建,现仍是社区街道,公园路是社区通往鳌园景区的人行便捷通道。

相传从前在今盛光路海景明珠小区地段,夜晚,尤其是月夜总有银光闪烁,人们认为那是神明在此地显灵发光,便将此处称为圣光地。其实是这个地方地面散布着大小不一的石英矿砂,遇光照便反射光芒。“圣”“盛”闽南语谐音,为消除封建迷信色彩,政府为此路命名,将“圣光”定为“盛光”。盛光路自集岑路至集源路段的这段老驿道,当年是集美社至农林学校的步行小路。1958年集美镇政府大办企业,遵照陈嘉庚不污染学村的意见,在远离学村的内头、许厝(今集源路以北,时集美镇最北部)一带建畜牧场舍、炼钢厂(后为农械厂)、砖瓦厂、壳灰厂等大小企业,这段老路得以拓宽成牛车路(用于人力板车运输)。1990年代集美城区建设向北延伸至集源路,此段路随之拓宽改造成为混凝土路面的城区道路。2000年代初,盛光路从集源路至乐海路的路段向北开拓建设,集美医院随之北迁至新路段(门牌566号)。现今盛光路长1360米,宽18米,两旁以居民住宅区为主,南端点上为集美大学财经学院尚忠楼、集美幼稚(儿)园,北端插过集美大学北部校区(教师教育学院、水产学院等)后,两旁有集美医院(市第二医院)、市医疗急救中心、厦门市疾病防控中心、厦门地震勘测研究中心。嘉庚体育馆就在与乐海路的交接点上。(陈新杰)