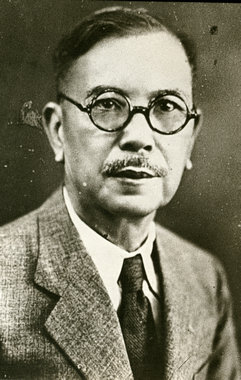

陈嘉庚在抗战之初

陈嘉庚在抗战之初

陈彬

1.1940年的陈嘉庚

1、国恨家仇

那天晚上,陈嘉庚破例没在武吉巴梭街的怡和轩过夜,而是住到武吉智马街他五公子陈国庆的家,因为第二天他们一早就要驱车去巡视他们的德光砖厂。

陈国庆的母亲叶却娘是厦门人,生有一子三女,是陈嘉庚的贤内助。1931年,陈国庆19岁便按照父亲的安排,就职于陈嘉庚公司的橡胶制品厂。1934年2月,陈嘉庚企业收盘,工厂结束营业,陈国庆失去工作。同年,陈国庆失去了他钟爱的女友,原因是这位女友曾从事跳舞营生,为陈嘉庚所不容。失去工作,失去爱情,陈国庆受到双重的打击。陈嘉庚于是与他合伙在新加坡郊外办了这家德光砖厂,交由陈国庆管理。陈国庆还兼管柔佛州士乃胶园,任经理。1935年,陈国庆与一船舶供应商之女蔡明娘结婚。他们的第一个孩子是个男孩,取名陈思忠。

在陈嘉庚的子女中,陈国庆是和他接触比较多的,父子很有话说。

吃罢晚饭,一家人坐在门外凉棚下纳凉。陈嘉庚难得有这般悠闲,一边翻着报纸,一边和陈国庆等闲聊起来。

陈嘉庚关心国事,看到报上刊登的消息,长吁短叹,说:“日本人步步进逼,野心亡我中华,灭我民族!”

他开始讲起他亲身经历的日本人的罪行。

那是陈嘉庚回国完婚的那个甲子年(1894年),日本人挑起了中日甲午战争,第二年,强逼清政府签订了丧权辱国的“马关条约”,清政府割地赔款,和福建一水之隔的台湾飘起了日本的膏药旗。素来和台湾往来密切的集美人,不仅感情大受伤害,经济上也大受冲击,日子越来越难过了。

1901年,陈嘉庚时在集美,征得父亲同意,他在厦门买得一片填海地,并建起30几间店屋,用去所买土地的一半。一个“日本籍民”看上还没建的另一半地皮,想将其占有,便寻找借口,无事生非,闹得鸡犬不宁。陈嘉庚愤而提出控告。

“后来呢?”陈国庆问。

“国弱民受欺。清政府官员畏日如虎,迟迟不敢判决,我们受欺无处申诉。”陈嘉庚说。

“那年,我们的胶品制造厂被烧,那不也是日本人干的。”陈国庆愤愤地说。

“最少和日本人有关。”陈嘉庚说。

那是1928年,日寇派兵侵占济南,制造了震惊中外的济南惨案。陈嘉庚发起成立山东惨祸筹赈会,并被推为主席。筹赈会组织侨民捐款,让“死者可葬,伤者可医,散者可聚”。筹赈会还宣传抵制日货,奸商报复,放火烧毁陈嘉庚的胶厂,损失达百万元。

“日本人真坏!”陈国庆说。

“这是我们一家的损失。一家一户的损失能有多少?国家受其侵略、掠夺、蹂躏,那损失才真是不计其数。”陈嘉庚说。

陈嘉庚让儿媳蔡明娘把孙子抱给他。含饴弄孙,天伦之乐。岂料,宝宝撒了他一身的尿。蔡明娘急忙抱过儿子,叶却娘给陈嘉庚拭擦衣裳。陈嘉庚站起,从口袋里拿出一张纸,一看,连声说:“还好,没打湿。”

那是一张他记有日本人罪行的纸条。自从企业收盘后,陈嘉庚在怡和轩俱乐部埋头读书,研究救国救民之道,求救国救民之策。他读过《田中奏折》,那是1927年日本首相田中呈送给天皇的奏折,赤裸裸地暴露了日本觊觎中国领土的野心。上午,他应友人之请把民国以来,日本人侵华罪行,一件件,一桩桩,记录在这张白纸上。他将它递给陈国庆。陈国庆一看,一行行工而不拘的行书写着:

民国三年(1914年)日本帝国主义借口对德宣战,攻占我山东胶州湾;

民国四年,日本以支持袁世凯称帝为条件,与其签订二十一条忘我中华之密约;

民国八年,日寇大举增兵东北,在旅顺口设立关东军司令部;

民国九年,在对德和平条约生效后,强行接管德国原侵占之山东地区和胶济铁路;

民国十七年(1928年),日本借口保护侨民,制造山东济南惨祸;

民国二十年九一八又制造南满铁路事件,出兵攻占我东三省;

民国二十一年则进一步侵入热河、察哈尔,组织伪满洲国;

民国二十一年一月二十八日挑起淞沪之战;

民国二十二年三月又在华北大举进攻长城各口;

民国二十四年调关东军入关,进一步控制华北;

……

“这都是一笔笔血债!血海深仇!”陈国庆看罢,说道,“最近,日军又动作频频,是不是又要大动干戈了?”陈国庆问。

“山雨欲来风满楼!日本人剑拔弩张,正伺机对我发动更大规模的侵略!”

夜深了,太太催他休息。陈嘉庚走进卧室,撕下当天的日历,上头的日期是:民国二十六年(西历1937年)七月七日。

2、按兵不动

第二天一早,陈嘉庚和儿子陈国庆驱车到砖厂巡视。车到乌节路,陈国庆看到路边贴着一条大标语,上面用英文写着“日本进攻卢沟桥”,他简直不敢相信自己的眼睛。他告诉父亲这消息,问中日是否开战在即。陈嘉庚心有成竹,用颇具预言色彩的语言答道:“目前尚为局部冲突。不过,如果日本进攻上海,那就是全面开战。”陈嘉庚显得很平静,他的话说得很肯定,态度也十分坚定。这突如其来的消息没有引起他一丝的慌乱,也没有引起他情绪上的一点波动,因为他早有思想准备。然而,这消息确实使他非常扫兴,再没有心思巡视砖厂了。

卢沟桥事变之后,马来亚的麻坡、柔佛、吉隆坡、怡保、槟城、阿罗士打等地的华侨迅速作出反应,纷纷组织筹赈会,而一贯走在前头的新加坡此时却反应迟缓,态度暧昧,犹豫不决,举棋不定。7月15日,新加坡中华总商会才发出通知,要召开各侨团代表大会,而一周之后,又发通知取消要召开的侨团大会。其变故和英殖民当局的态度有关。

但战争引发了广大华侨的怒火,星洲华侨社会抗日的情绪日益高涨,社团会员、学生、工人纷纷自发起来组织各类筹赈活动,举行群众集会。然而,群龙无首,广大侨众要求陈嘉庚出来领导,统一侨众的步调。怡和轩门庭若市,天天人来人往,前来劝说陈嘉庚出山的人络绎不绝。而陈嘉庚始终沉住气,不为所动。社会上议论纷纷,说什么的都有。“陈嘉庚破产了,没钱了。没钱说话就没有底气。”“陈嘉庚老了,没用了。”说法大致如此,不同的是说话的人所处位置不同,眼光不一样,腔调也有差别。

其实,陈嘉庚心里并不平静,他还在观察。他觉得卢沟桥事变后的形势还不十分明朗,还不足以下决心开展一场大规模的筹款运动。他认为,如果中日开战,那就是一场旷日持久的战争,那绝不是一次两次募捐筹款可以解决的,也不是几百万元可以足数的,那必然是年复一年源源不断的捐输。果真如此,此刻早几天、晚几天组织募捐无关宏旨。此外,他还在观察英殖民当局的态度。过去的经验告诉他,任何大规模的募捐行动都需要和政府沟通,征得政府的批准,才能持久,出大成绩。要做到万无一失,要有足够的时间进行周密的计划和准备。1928年的山东筹赈活动,为期9个月。筹赈会虽没有公开提出抵制日货口号,但英当局还是从《南洋商报》的报道中抓到把柄,陈嘉庚差点被英总督金文泰递解出境;筹赈会提出以“树胶附捐”的方式抽成募捐,也得罪了英当局,被认为是“主权中的主权”。 9个月的募捐带来以后数年的麻烦。陈嘉庚是个有全局观点的人,他既有大胆略,大气魄,又小心谨慎、深思熟虑。

8月13日,日寇进攻上海。事态的发展和陈嘉庚的预料完全一致。他感到时机已成熟,开始着手准备召开新加坡各社团募捐筹赈大会。他又通过在华民政务司就职的好友孙崇瑜和英当局沟通,英华民政务司左顿和总督汤姆士也作出决定,由陈嘉庚领导筹赈运动。他们认为陈嘉庚有实力,影响大,是大家公认的无党无派的领袖,认为他是一个“负责任的”人,能控制局面,不会给政府添乱,找麻烦。

8月15日,陈嘉庚在中华总商会举行募捐公众集会,当地118个公众团体派出700多名代表出席。陈嘉庚想,开会的目的是募捐筹赈,而要出成绩,必须有人带头。过去,任何公益慈善募捐活动,陈嘉庚总是走在最前头,不是带头捐巨款,就是承诺“最后兜底”。而今,他已财尽力衰,怎么办?

2.陈嘉庚号召华侨为抗战出钱出力

3、夜访叶玉堆

夜深了,陈嘉庚走出怡和轩俱乐部,上了在门口等候的轿车,对司机说:“叶玉堆先生家。”

汽车在宽阔的马路上疾驰。路灯一个接一个迎面扑来,又迅速地被甩到车后。陈嘉庚仰靠在座位上,闭上眼睛。他想打个盹,养养神,可是脑子老是安静不下来。

“7·7”事变爆发以来,一个多月,他陈嘉庚不动声色。一时间人们议论纷纷,别有用心的人也乘机作祟,散布流言。但广大华侨还是十分崇敬他、信任他,希望他再度出山,领着大家投身抗日救国斗争。

8月13日,日寇进攻上海,南京国民政府宣告全面抗战,陈嘉庚立即把他深思熟虑的计划付诸实施。他连夜拟定新加坡以至全马来亚的筹赈工作计划,并决定在15日召开全坡侨民大会。要募捐筹款,必须有人率先垂范,陈嘉庚想到他的同安同乡叶玉堆。

叶玉堆的父亲叶大炮早年来新加坡奋斗,做建材及投资生意,事业有成。叶大炮和陈嘉庚过往甚密。二十年代叶玉堆继承父业,事业发展很快,开始涉足财界并站住脚跟,成为新加坡富侨之一。叶玉堆为人豪爽,慷慨,1928年,山东惨祸筹赈期间,他当场认捐1万元,占怡和轩会员捐款的二成;1931年,他又捐款5万,充作厦门大学发展经费。卢沟桥事变之后,他三番五次地催促陈嘉庚召集侨民大会募捐筹赈。叶玉堆追随陈嘉庚,支持陈嘉庚的爱国活动,陈嘉庚对他也十分赏识,也寄以厚望。

几声喇叭声响后,铁门开了,车子驰进大院。叶玉堆闻讯赶出来迎接。

“嘉庚叔,三更半夜亲临敝宅,有何教示?”叶玉堆说。

陈嘉庚说明来意。叶玉堆兴奋地道:“我正等着您说这句话呢。我认捐十万国币。还可以动员朋友也捐十万八万。”

陈嘉庚紧紧握着叶玉堆的手,什么话也没说,只是不住地点着头。

8月15日,全坡侨民举行大会,首先为抗敌烈士默哀。接着,陈嘉庚发表募捐筹赈演说。他宣布:叶玉堆不仅自己首捐10万元,还请一位朋友也捐10万元。全场热烈鼓掌。叶玉堆虽是富侨,但在首富中还排不上号,他的精神难能可贵;他的朋友捐巨资不留名,其精神更是可圈可点。人们报以热烈的掌声。

陈嘉庚又宣布:“本人现无力量,但决心无论战局延长至何时,每月出月捐2000元。”又是热烈的掌声。每月2000元对此时的陈嘉庚说来确实非同小可。按大会要求,第一年的捐款要一次交清,陈嘉庚应交24000元,可就这区区的两万四千元,陈嘉庚还得借贷过半。

就这样,新加坡的爱国筹赈运动轰轰烈烈地开展起来了,成绩卓著,后来居上,成了全马来亚乃至全南洋华侨社会的模范。