感恩

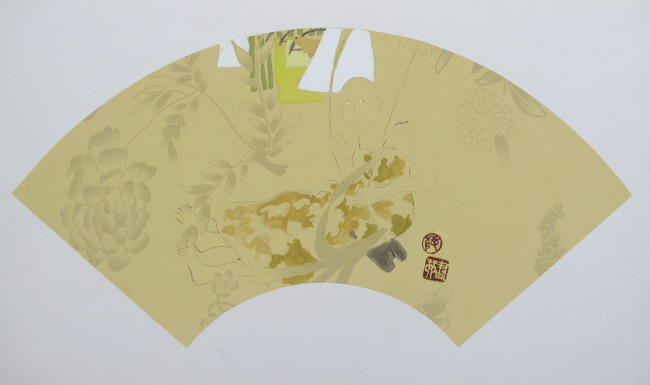

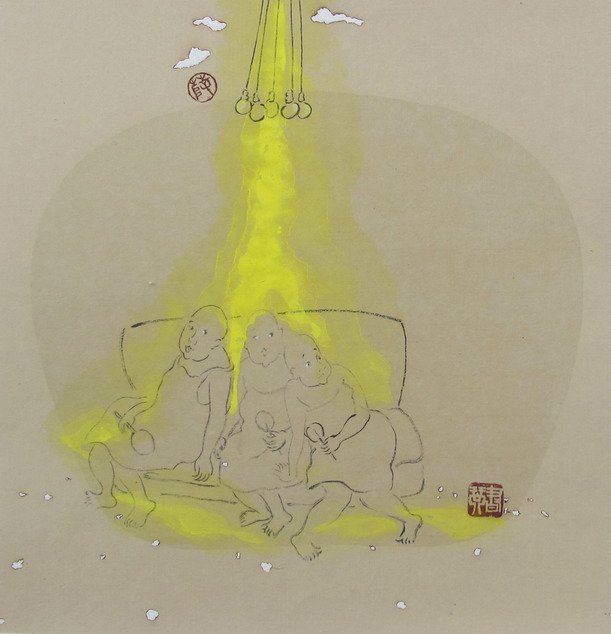

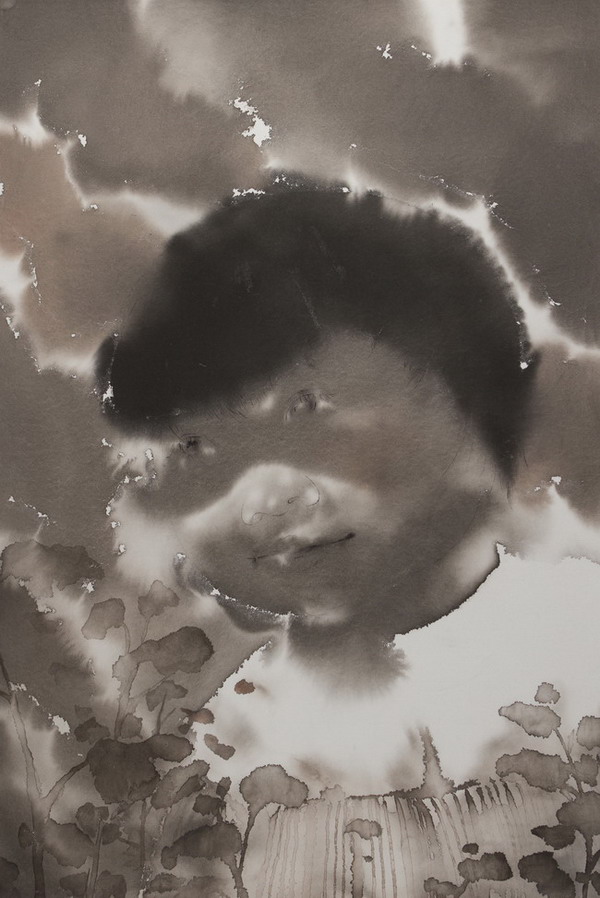

薛书琴的绘画提供了一个开放性的诠释空间。……她眼中和笔下的自然与人都是有神性的,是虚灵不昧的,那人物眼眸里闪现的光与照彻天地的光是同源的,她在画面处理上甚至用了影像重叠的手段以彰显天人无间、脉息相通、月印万川的气象。她用画笔开启的世界是一个齐物论、泛神论的世界,因此也是盈满了感动、充涨着诗意的世界。——吴志翔

人一生要面临无数次选择,也会有无数次的遗憾,选择绘画是我至今仍心存感恩之事,虽然当初有此选择还处懵懂之年,脑子还不那么清醒。

从某种角度而言,绘画确属一处“私地”。所有的社会评判准则在这里都可以暂且束之高阁,所有惯常的对错都可以置之不理;所有的感动、欣喜与希冀,所有的遗憾、伤感与失落都可以在此处毫无遮掩地敞开,从而面对一个完完整整的自己,找回在生活中有意无意迷失的真我。这是何等的奢华!曾几何时,暗自庆幸自己冥冥之中的这个选择:幸亏有画,幸亏可以画画。

当然,绘画之于我的意义并不仅仅在于那份放纵真性的欣喜。绘画日复一日地锐化了我的神经触角,使我的器官对这个世界日趋敏感,对人的生命有了更深的感动。无人之地,独处之时,风中招摇的小草会使我感动得一塌糊涂,潸然泪下;微风过时,我又会尽情贪享她与身体每一处接触的种种不同,溶融于这种不同的震撼,感恩于天地之与生命的丰厚。这些感动与感恩总会悄悄地潜入我的画面,但遗憾的是这些并不会都如期而来,我总无能于将它们在我的作品中进行同值的言传。所以,免不了每每因自己笨嘴拙舌而心生懊恼,但又总会奢望有一天会愿望成真。

不知是否因同类们思想、行动、情感的过于主动,传统绘画中画家多选择花鸟与山水作为自己托物寄情的对象,而我却偏爱以人物来担此重托。一方面,我并不认为人物造型自身的情态会削弱画面中“我”的含量,而变成全然的“物”的形貌言说;另一方面,在我眼中,空气中振颤发丝与风中小草的身姿有着同样的妙处,肢体器官高高低低的起伏无异于风拂过山峦林木的流转。常常惊叹于毛发风动的原始森林,开心于几根眉毛不同走向的神情,津津玩味于几个雀斑跳动的天籁之音。

当外面音声嘈杂时,当心身疲乏时,是绘画使生命之姿日益丰盈,给予我内在圆满的宁静与快乐。感恩绘画!(薛书琴)