浔江之恋(外一篇)

吴天赐

在集美居住39年,面海而居,与浔江结下不解情缘。亲戚、朋友登门造访,总要带他们到浔江岸边逛逛,向他们炫耀年青时在浔江游泳、垂钓、捉蟹的情景。

高(崎)集(美)隔海相望,集美人叫它浔江。集美,俗名“尽尾”,?即大陆尽处,又名“浔尾”,高(崎)集(美)海峡由此得名。浔江水深,年青时经常和同事从鳌园下水,一路劈波斩浪,随波逐流,海堤边上岸;浔江水阔,参加过政府组织的千人横渡畅游活动。为了横渡活动,学校组织参加的师生下午放学在鳌园旁的海水游泳池训练,每天游个二十个来回才能上岸。“风吹水面浪偏高”,横渡时,浔江海面风大水急,水深浪大,一路逆流前游,劈波斩浪。那时,没有护卫艇,都是两岸渔民自发摇着舢板护卫。

浔江水清,白天,或者有月亮的夜晚,站在岸边,能见到鱼儿在水中游动;浔江鱼多,白天,海中渔帆点点,高集两地渔民忙着捕鱼。有时也凑热闹,和集美大社的朋友摇着舢板到海中钓鱼,寻乐。“千尺丝纶直下垂,一波才动万波随”,“精神振,笑颜开,频频举竿,郁闷尽散”,海水透着沁人心脾的蓝,海面不时出现起伏畅游的白海豚,开始,一出现时,垂钓的人们,不约而同站起来惊呼:“白糊(闽南语)”,见多不足为奇,渐渐地,人们不为它的出现而惊叫,而是极目尽情欣赏它俯冲跳跃的美姿。

浔江海水退潮时,鳌园边海滩的斜堤上总站满了翘首而望的渔贩子,渔船一靠岸,渔贩子一拥而上,收购鲜鱼,人声鼎沸,热闹非凡。海滩上,人头攒动,掏蟹、捡螺,大人小孩齐上阵。改革开放之前,集美大社老百姓大多数靠“淘海”卖海鲜养家糊口。周日,约上几个老师,到海滩上掏蟹、捡螺。海滩上螃蟹多得是,一两个小时,就能捉到一竹篓。浔江水净,蟹、螺肥鲜清甜,“壳凸红脂块块香”。在阳台上,面朝浔江,倾听浔江涛声,剥蟹,吸螺,呷地瓜酒,开怀畅饮,“指上沾腥洗尚香”,无比惬意的一刻。有时蟹捉多了,分给邻里,“与邻为善,与邻为伴”,其乐融融。

冬春时节,夜幕降临,海堤边,高集两地百姓驾着小船,提着汽灯(当地人称bǒng灯)捕鳗苗。站在道南楼走廊,远远望去,海面上,灯光若断若续,似明似暗飘荡着,似有无限诗情,无限画意。

涛声依旧,岸线延伸,而今,浔江堤岸成为人们休闲去处,观光境地。随着海堤开口,海水贯通;挖泥船日夜清淤,拓宽航道;红树林栽种,净化环境;人造沙滩,美化环境。整治工程正紧锣密鼓地进行,不远的将来,浔江的水会更加湛蓝,高集两岸更加秀美壮观。

集美,集天下之美,我爱集美,我爱浔江。

追念水扬师

水扬老师,是我的同事。水扬老师享年94岁,离开人世间已经整整两年了。

1976年,我从学校毕业,分配到集美中学任教。那时“文革”还未结束,每天七点,走进校园,总看见一位五十开外高瘦的中年人在打扫卫生。校园内有两棵巨大的百年榕树,前一天落下的好多树叶,已被他扫成一堆一堆的,我估计他大清早就来了。他用手捡起掉落沟里的叶子,用细竹片挑起石缝里的叶子,我敬佩他的用心和一丝不苟。有老师告诉我,他叫水扬,姓陈,因历史问题,被强制劳动改造。

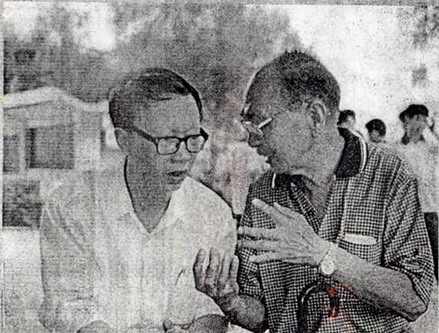

作者与陈水扬老师亲切交谈

“文革”结束后不久,临近退休的水扬老师重新回到讲坛,我和他在同一个年段。水扬老师的教学入情入境,很受学生欢迎。至今学生聚会,谈及水扬老师仍尊重有加。高度近视的水扬老师,改作业时眼睛几乎贴住本子,一改就是一两个小时。我有时看不下去,劝他休息,他只是抬头笑笑,又伏案工作。水扬老师批改的作文,批语中肯,常带有激励性,几十年前的学生至今还珍藏着他批改过的作文本。水扬老师少言寡语,我和他同年段的几年,从没听过他的叹息声或抱怨谁,也没听过他讲自己一生的经历。

纠正冤假错案后,水扬老师恢复名誉,享受离休待遇。此后他多次向党组织递交入党申请书,都因个人历史问题被搁置,直至1999年,学校党组织指派我做他入党的联系人,我欣然答应。2001年,50岁的我成了这位80高龄老人的入党介绍人。我敬佩水扬老师始终如一的信念,为他的执著所感动。在一次和他的谈话中,我问他:“你蒙冤受屈,不抱怨?”他笑笑说:“我相信党。”“你年龄这么大,还想入党?”“入党,是我一生的追求,我从没放弃过。”

后来,水扬老师终于入党,时年82岁。如此高龄入党,在厦门市教育系统还是第一位。在党员大会上,他激动地说:“入党,圆了我一生的梦。感谢党,感谢同志们。”

2013年11月19日凌晨,上寿之年的水扬老师走完他的人生之路。根据他2007年立下的遗嘱,遗体捐赠给厦门大学医学院作为科研用。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”水扬老师蒙冤受屈无怨悔,信念坚定志不移,高风玉骨后人赞。水扬老师,令我敬重。