集美史迹点滴

陈新杰 等

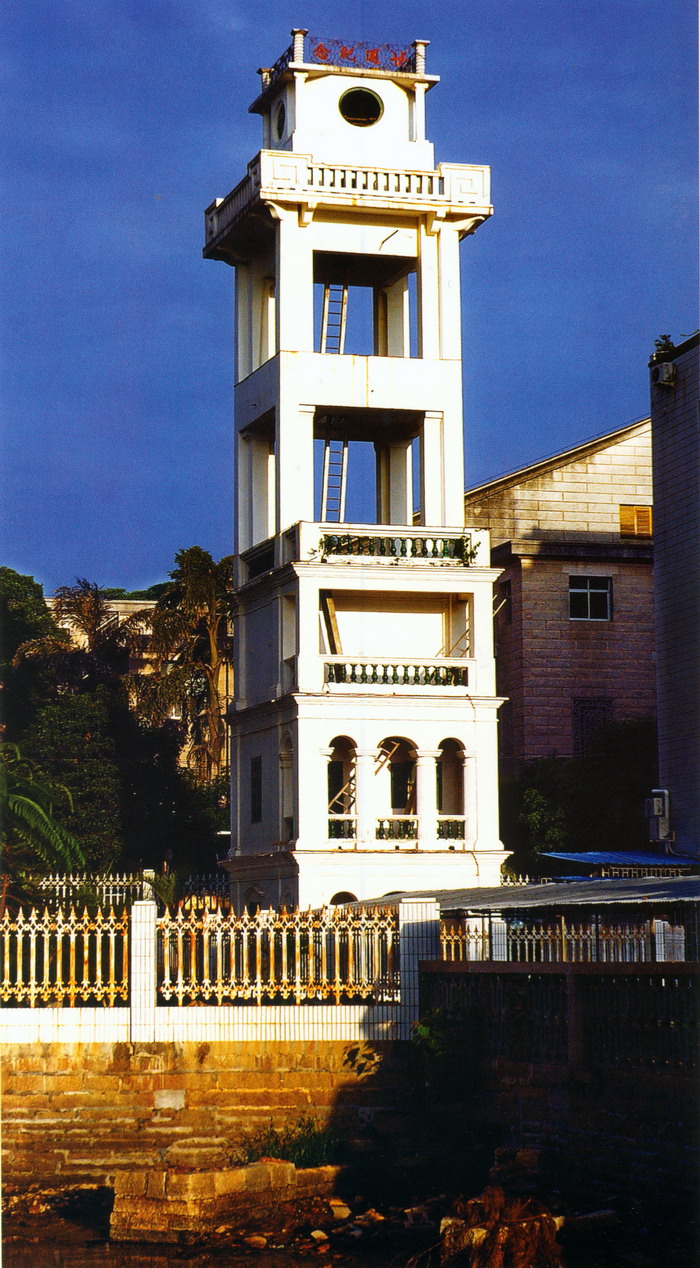

钟楼

集美学校钟楼位于集美石鼓路10号,敬贤堂西侧,是集美早期的公共建筑之一,它的前身是陈敬贤于1918年督建的三层自来水塔。

1924年,集美学校初成规模,为统一所辖各校、部的作息时间,便在水塔顶上安放一大铜钟。学校以敲钟为号,统一全校的活动时间。自此,水塔便兼作钟台使用。

1933年4月,为纪念集美学校成立20周年,学校对原水塔进行改造,把原来的三层水塔改建为五层的钟楼,并把原来放在集美小学木质校舍屋顶正中的大时钟移到钟楼顶端。这钟是1913年集美小学新校舍建成之后,陈嘉庚先生再次出洋,途径香港时,特地在那里购买寄回来的,有着特殊的意义。塔顶上还加上“集美学校廿周纪念”字样,那字是用钢板镂刻而成的,四周还加了纹饰。这些字至今依然完好无损,清晰可辨。

钟楼是一座象征性的建筑,是早期集美学校的“入境标志”。陈嘉庚先生在他亲自撰写的《集美小学记》对此作了记述。钟楼历经日寇和蒋军多次轰炸而巍然挺立。钟楼是集美学校风雨沧桑的历史见证。 (史中继)

浔江之源

浔江之源发于同安的东溪与西溪,双溪汇合后在同安的石浔村入海,这海便叫“浔江”。滔滔浔江水沿岸向南奔腾,岸的尽尾处的村庄便叫“浔尾”。公元1541年前,集美的先人便将“浔尾”雅化为“集美”(闽南语与“浔尾”谐音)。集美陈氏19世祖陈嘉庚在故里兴办集美学校的辉煌,使“集美”叫响,名扬海内外,而为办学的顺利发展则衍生了“集美学村”这特定地域之名。(陈新杰)

大祖祠与诰驿

大凡闽南祖祠不是祠埕前筑有照墙(屏风墙),就是埕前开阔无阻拦,唯集美社大祖祠在埕前建有一座平屋,这平屋被集美人称为“诰驿”。“诰”,上对下告示;“驿”,传递官府文书的人换马休息住宿之地。诰驿是古代官府文书上传下达的中转站。但集美的“诰驿”原非驿站。

1840年鸦片战争后,中华民族国衰民弱,集美的地运、时运也都走到“尽尾”。困惑中的集美先人发现自家大祖祠祠大门直对嘉禾(厦门岛)虎仔山,祠前无遮挡。为了转运,清朝同治六年(公元1867年)先人便对大祖祠进行大修,在祠埕前建一座平屋。平屋起屏风作用,叫照厝。

照厝建成后第七年,日本进犯台湾,进而逼清政府割让台湾,日本虎视眈眈亡我中华的野心暴露无遗。也就在这一年,陈嘉庚在后尾角颍川世泽老屋降生。陈嘉庚成年后天不怕,地不怕,神不怕,鬼不怕,帝国列强威慑不低头,国际财团打压不弯腰,陈毅元帅誉之为“有骨气的中国人”,毛泽东赞誉他为“华侨旗帜,民族光辉”。

陈嘉庚诞生后,清廷的集美递铺(每隔十里而设的驿站),移到这照厝,这照厝从此叫“诰驿”。之后,进厦门岛的驿道改道,递铺撤销,但至今人们仍称照厝为“诰驿”。1913年,嘉庚公创办新学也借用这诰驿作教室。上世纪五十年代初陈嘉庚大修祖祠,1984年祖祠再次大修时,诰驿都同时进行维修。诰驿今为集美南乐及芗剧演练活动场所。