陈嘉庚与劳动剧场照片调查报告

王惠茹

2011年5月,陈嘉庚纪念馆筹备出版《走进集美嘉庚建筑》,我作为“走进集美嘉庚建筑”研究小组成员,参与陈嘉庚及其一切有关人事物的调查及研究工作。2011年6月28日,小组例会分配我先行调查1921年时任厦门大学建筑部主任陈延庭(1888-1983)的相关资料。经过多方询问,了解到陈延庭在世时所建住宅以及他的后代情况。6月28日晚,在陈延庭的孙子陈炳川家中采访,并得到一张珍贵的照片。

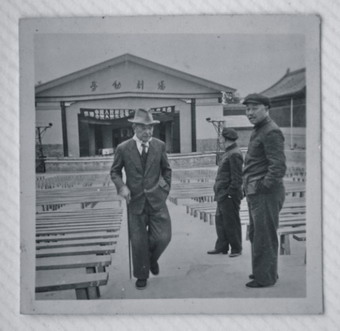

这是一帧从未见过的照片,照片上的人物除陈嘉庚(左)外,还有陈延庭(右)以及一个背向的人(中)。背景是劳动剧场,舞台上挂有横幅“欢迎中国人民解放军和中国人民志愿军……大会”由此,我对照片的内容进行深入调查。

照片中,劳动剧场下面的横幅依稀能辨认出几个字,是“欢迎中国人民解放军和中国人民志愿军……大会”。由于抗美援朝时间是1950年10月-1953年7月27日,据此推断此照片发生的时间大概是1950年-1953年之间。

查找《集美学校办事日记》,其中记载“1951年9月15日关于校主赴北京参加政协会议叶祖彬先生随行一事”以及“1951年11月21日下午四时,校主同叶祖彬、陈延庭先生自北京返校”。说明陈嘉庚是在1951年9月15日-1951年11月21日期间到北京参加政协会议并参观考察。

据《厦门日报》1951年11月11日记载:1951年10月,陈嘉庚到北京参加人民政协第一届第三次会议,发言谴责美帝国主义发动侵朝战争。

二、照片地点

1、请教厦门大学人文学院历史系教授庄景辉得知,图中劳动剧场的右边这个建筑物采用的是名为“吻”的屋脊,“吻”是一种古建筑屋脊两端的装饰物,比较高级的建筑物如宫殿,大庙等才会采用这种屋脊,而闽南的建筑都采用燕尾形的“飞檐翘脊”式屋顶,所以图中场景应该不在厦门。

2、查找1950年-1953年《福建私立集美学校校董会、集美学校委员会大事记》中与集美学校和抗美援朝有关的事件,经分析,并未出现地点为“劳动剧场”的事件。

3、请教原华侨博物院院长陈毅明和原陈嘉庚秘书张其华后,初步推断照片中的场景不在厦门。

4、对陈嘉庚纪念馆图库进行筛选,得到一张历史背景较为接近的照片。

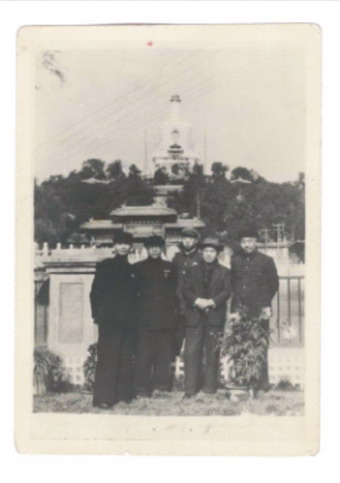

照片正面中是陈嘉庚(右二)和陈延庭(右一)、陈嘉庚的翻译庄明理(左二)、陈嘉庚的生活秘书叶祖彬(左一)等的合影。照片背面注明:1951年冬,陈嘉庚先生出席全国政协一届三次会议在京合影。

据《集美试验乡村师范学校风云录》中《陈延庭年谱》记载:“1951年,陈延庭陪同陈嘉庚先生到北方参观考察”。

由于陈延庭陪同陈嘉庚到外省的次数很少,“劳动剧场”这张照片很可能就是1951年冬天在北京的留影。

经过多方查找,上世纪50年代北京有三个露天剧场,其中劳动剧场在太庙(今称劳动人民文化宫)大殿西侧,南北长,东西略窄,呈长方型。1951年秋建成可容纳4000名观众,郭沫若题写场名。将照片中的“劳动剧场”四字与郭沫若其他书信和题字比对发现相似,初步推断图中场景很有可能是当时北京劳动人民文化宫的劳动剧场。为了进一步确认,我们求助于国家博物馆展览二部主任曹欣欣,得到了肯定的回复。这张照片就是北京劳动人民文化宫的劳动剧场,1951年4月郭沫若为剧场题字,照片很有可能是1951年10月陈嘉庚出席政协一届三次会议期间。志愿军会议可以查找《北京文史资料》第57辑。

经过网上查找《北京文史资料》第57辑,其中记载北京市工商联于1951年10月12日、13日、15日在北京市劳动人民文化宫内的劳动剧场连续举办三场欢迎中国人民志愿军战斗英雄代表报告大会。其中10月15日参加报告大会的工商界人士为4200人。会上,中国人民志愿军孤胆英雄陈德望同志、中国人民志愿军三级人民英雄宋兰君同志、中国人民志愿军担架模范宁儒贤同志分别作了激动人心的战斗报告。

至于照片中背向的人是何人,庄明理的次子庄钦节先生表示,从他的仪态和所穿的皮鞋(典型的三接头皮鞋,庄钦节先生曾赠送了一双庄明理的红棕色同类型皮鞋给陈嘉庚纪念馆保存)来判断,照片中背向的人应该是庄明理先生。

据以上分析,这张照片是陈嘉庚在1951年9月15日-1951年11月21日期间到北京参加一届三次政协会议时,和陈延庭、庄明理在北京劳动人民文化宫的劳动剧场参观考察的照片。