百年集美学校(选登)

◎陈 彬

36侨生摇篮

1955年9月,集美学校校园里、集美建筑工地上,人们兴高采烈,他们在传阅着刚出刊的《人民画报》,因为上头登载着校主陈嘉庚介绍集美中学的文章,还配了五幅彩色照片。上《人民画报》,还有彩色照片,别说是在那个时代,就是以后任何时候,都是一件了不起的事。看着自己眼前的建筑、周围的人变成彩色的画面,传播到全世界,无人不感到新鲜、神奇、兴奋。

1955年9月号的《人民画报》刊登的陈嘉庚的文章,题目叫《集美中学的历史与近况》。文章中列举了集美学校各校1955年在校生数,介绍学校的规模。那一年,集美学校学生总数是5000多人,扣除幼儿园和小学1000名,集美中学、集美水产航海学校、集美财经学校和新建的集美华侨补习学校四所中等学校学生总数是4000名,其中,集美中学2000多名,占一半;集美中学的侨生1100人,超过一半;集美中学和集美华侨补习学校两校侨生总数超过2000人,超过集美学校四所中等学校学生总数的一半。

这是陈嘉庚写的、介绍集美中学的文章。通过这组数字,陈嘉庚告诉我们:集美中学占据集美学校的半壁江山;在集美的侨生是集美学校小学以上学生的一半。集美中学在集美学校中举足轻重,集美学校是名副其实的“侨生摇篮”。

1953年8月,叶振汉调任集美中学校长时,集美中学的总生数是1500多人,侨生150多人,只占总生数的10%左右。时隔两年,总生数增加了500人,而侨生人数增加了1000人。这意味着:集美中学国内生的人数在减少,侨生的人数在迅速增长。侨生人数的快速增长说明新中国在海外的影响迅猛扩大,陈嘉庚自抗战后就多次提出的集美中学应多招侨生的主张正在变成现实。

而这一切变化都是在叶振汉校长主持下实现的。

叶振汉到任之时,集美中学尚忠楼前贴出醒目的标语,上面写着:“热烈欢呼党派党员校长领导我校!”黑板报也刊登欢迎文章和标语。叶振汉是集美中学第一位党员校长,看到这样的标语,他感到十分欣慰。

可是,到校的当天,叶振汉就感到问题严重。学生闹事,闹得白天无法上课,晚上无法睡觉。学校的领导、教师来见他,反映情况,只得把门关上,把噪音堵在门外。他们都总口一词地咒骂“这群害群之马”,而且建议,要少招侨生,否则,集美中学没有希望。

这些话和陈嘉庚的交代完全背道而驰。叶振汉意识到:要完成陈嘉庚交给的任务,首先要把眼前的集美中学办好,说得更直接一点,就是要教育好这群“害群之马”。

叶振汉是扭转困难局面的高手、是领导手中用来处理棘手问题的王牌。解放才四年,叶振汉已当过了四所中学的校长。每到一校,那个学校就改变面貌。到集美中学后,经过一段时间的调查、摸底,叶振汉提出:学校工作中心的一环是转变学生的思想,加强学生的思想政治工作,特别是侨生的教育工作,并以此带动学校其他方面的工作。他本人工作的重点是抓侨生。

他对侨生作了深入的调查,分析。结论是多数侨生是好的,是向往新中国而来的,是慕陈嘉庚之名而来的,在他们身上寄托着他们父母对祖国的希望,他们把自己的子女送回国读书,希望他们将来能为国家出力,为民族作贡献。所谓“害群之马”是少数,他们是在海外无法无天,为非作歹,父母无法管教才送回国的。即使是这样的学生,他们身上仍然寄托着他们父辈对祖国的信赖和希望。

叶振汉在大会、小会上,用各种方式,从不同角度宣示自己的想法,他的真诚赢得了教师和同学的理解和配合,学校的面貌有所改观。

但真正的难题不是靠言词能解决的。

学校有五名侨生,纠集在一起,强占一间宿舍,在门上贴上一张大纸条,上头写着:“五虎办公室 非请勿入”。他们为所欲为,闹得四邻鸡犬不宁。叶振汉找他们谈话。他们一走进校长办公室,为首的从腰间拔出一把三角刀,“啪”地一声,重重地放在叶振汉的办公桌上,粗声粗气地说:“校长,你找我们干什么?”

叶振汉连看都不看那刀一眼,泰然自若,亲切地说:“找你们来谈谈心,交个朋友。”然后招呼他们坐下,拿出糖来,像款待客人一样地招待他们。

友好气氛代替了剑拔弩张的杀气。叶振汉开始问他们的名字,来自何地,父母亲从何业,回国前在哪个学校读书等自然情况。叶振汉尽量让他们说话,让他们讲自己最得意的事,让他们谈最希望做的事,不管他们说什么,他绝不打断,说错了也不纠正。五个人都很高兴,在校长面前露了各自的一手。谈话从上午9点一直进行到中午12点,吃饭的时间到了才结束。叶振汉缄口不谈“五虎办公室”的事。

第二天,叶振汉亲自到“五虎办公室”拜访他们。叶振汉的出现,他们都感到意外,一时不知所措。

叶振汉在床边坐下,说:“事先没有预约,对不起。”

五虎听到这话,一时品不出什么味道,也不知怎么回答。

叶振汉又说:“昨天,请你们到我办公室做客,今天我到你们办公室回访。这是起码的礼貌。你们不介意吧!”

这些孩子在海外家境都比较优裕,对待客之道并不陌生。来而不往非礼也,他们也以礼相待。他们谈的仍然是一些他们愿意谈、愿意听的话。叶振汉走了之后,他们就不由自主地谈论起叶校长这个人,揣测他想干什么等等问题,叶振汉说的每一句话都成了他们费心的课题,特别是他说的 “到你们办公室回访”那句话,让他们感到很不安。接着就谈起以后做事该收敛一点之类的话。其中一人提出把“五虎办公室”的“招牌”去掉,其他四人,有两人赞成,一人不说话,一人想反对,看大势如此,也保持沉默。第二天一早,过往的同学发现“招牌”不见了。消息传到叶振汉的耳朵里,叶振汉立即告诉有关老师,对他们的进步给予充分的肯定,让共青团、班干部主动热情地去关心他们,和他们交朋友,从各个方面去帮助他们,引导他们。经过一段艰苦细致的工作,“五虎”完全变成令人刮目相看的好学生,其中三“虎”考上大学,一“虎”在海外当船长。

1955年,在敬贤堂召开的学生大会上,叶振汉讲到在越南堤岸亲眼看到一个十七八岁的无辜少女,惨遭反动派凌辱至死的惨状,难过得说不下去,停顿了好几分钟。全场深受感染,一片静寂。叶振汉的真情实感激发了同学们共同的民族感情。

叶振汉身教言教并重,以身作则。有一次他劝一个侨生戒烟。那侨生马上挑战地说:“你戒我也戒。”叶振汉立即把正抽着的烟掐掉,说:“一言为定。”此后他再没抽过烟。

叶振汉从每一个细节关怀学生。上自修,他到教室;熄灯后,到宿舍,给学生盖被子;学生病了,给请医生,送医院;困难学生给补助;逢年过节,他放弃与家人团聚而和学生在一起。每年春节,有家的学生都回家过年去了,那些有家难回的侨生格外地想家,往往伤心落泪。这个时候,他们特别需要关怀,叶振汉也就在这个时候出现在他们面前,与他们同乐,和他们分享家的温馨,而他自己的妻子儿女正在家盼着他回家过年。

许多侨生都有自己的特长,有的能歌善舞,有的善跑能跳,有的能绘画摄影。叶振汉非常注意发挥他们的专长,组织他们参加各种兴趣小组,给予特别的训练。当时,集美学校有个“星海合唱团”,在一个称作“小巴黎”的地方,其实就是钟楼下的一间平屋,排列节目,吸引了不少学生,其中很多人来自中学。因为有了高尚的爱好,不少人放弃了低俗不健康的习惯,不少人日后成为这方面的专门人才。集美中学初中82组、高中40组是集美中学人才最密集的年段,他们在校学习的时间是1953年到1959年,正是叶振汉到校后的6年。他们中有中科院院士俞昌旋,著名影视导演黄健中,著名企业家张祥盛、丁文志、陈振中,著名作曲家李海晖,资深摄影记者杜成国等。他们至今一提到叶校长就心存感激,有的竟眼泪汪汪。

叶振汉在集美中学工作中形成了自己治校的理念,建立了与之配套的机制和机构,培养了相应的队伍。不管什么学生,一到集美中学,就会被这种育人的氛围所熏陶,茁壮成长。集美中学不仅是侨生的摇篮,而且是青年学生成才的熔炉。

叶振汉经常向陈嘉庚请教。陈嘉庚总是谦逊地说:“教育我是门外汉。”叶振汉向他报告学校的工作。陈嘉庚对学校的每一进步、学风的点滴转变、学生中的好人好事,等等,听了总是满意地微笑。

学校把学生当子弟,把家的温暖给了这些远离父母的孩子,而学生也就把学校当成家,把师长当成自己的父兄。

在叶振汉任内,集美中学规模不断扩大。他到任时,全校学生数1500多人,侨生150多人;到1957年,在校生数猛增到4000多人,79个班级,其中侨生1640多人,占41%,成为国内外有较大影响的一所完全中学。

学生人数的增加,特别是侨生人数的增加,教育质量提高的难度就大大地加大。对此,作为福建省教育厅厅长的王于畊忧心忡忡。

1955年以前,福建省教育相当落后,突出表现是高考成绩大不如人。教育厅厅长王于畊是当时福建省省长叶飞的夫人,也是枪林弹雨拼搏出来的老革命,她决心改变这个落后面貌。集美中学学生这么多,侨生占了将近一半,而且多数侨生水平相对地较差,她很担心会拉全省高考的后腿。她把集美中学当成自己抓的一个点,几次到集美中学蹲点。那时任镜波已在毕业分配时分配到省教育厅工作,多次随王于畊到集美。

王于畊不止一次地对叶振汉表明她对集美中学教育质量的担心,希望集美中学不会拉福建打高考翻身仗的后退。

叶振汉斩钉截铁地表示:“不会。”

叶振汉不是说大话的人,他是个实干家。

1955年秋,福建在华东地区高考中落败,王于畊等福建教育界的领导和专家受到强烈的刺激,他们认真地思考福建教育落后的原因,决心经过努力,跻身全国教育先进行列。叶振汉和其他领导一样,精神振奋,他和几位校长冒着北方的严寒,到上海、江苏、北京等地考察,学习先进地区的经验。果然,这趟没有白跑,他们带回大量材料,在王于畊主持的会议上,大家对照检查,找出落后的原因。省里采取了相应的措施。

在集美中学,叶振汉在加强侨生思想工作方面已取得显著成绩。在此基础上,他又提出:“思想政治工作应当有利于教学工作的进行,要在提高教育质量上发挥作用。思想政治工作必须做到教学过程中去,做到学生学习过程中去。”

叶振汉是教师出身的资深校长,有丰富的教学和教学领导经验,他又虚心学习,能调动教师的积极性、主动性。学校采取了许多行之有效的措施,强调从学生的实际出发进行教学,强调课堂的主阵地作用,强调对学生知识现状的了解、分析和交接。在叶振汉和全体师生的共同努力下,集美中学在高考中连年取得好成绩。1961年,集美中学政治科高考全省第一,得到王于畊的表扬。

在多次的调研考察中,王于畊看到叶振汉始终和老师们一起站在教育的第一线,同甘共苦,日夜奋战,她的心也就放下了。她不止一次地说:“在所有的中学校长中,叶振汉是最辛苦操劳的一个。”在一次离开集美前,她说:“振汉同志挑得动这副担子,我们可以离开集美了。”

王于畊到集美时,拜访过陈嘉庚。叶振汉、任镜波随行。

陈嘉庚认出任镜波,知道他在省教育厅工作,连连点头说:“好,好。”

陈嘉庚对叶振汉说:“你是安溪人,在集美的时间比在安溪长,你也是集美人。”

叶振汉说:“我一定努力,为建设好集美尽力。”

王于畊对陈嘉庚说:“集美中学是一所规模全国屈指可数的学校,叶振汉校长把学校管理得井井有条,实在不容易。”

陈嘉庚对叶振汉主持下的集美中学工作和取得的成绩十分满意。

集美中学和集美侨校在接纳侨生、教育侨生方面取得很大成绩,集美学校被誉为“侨生摇篮”当之无愧。

45航海家的摇篮

随着船长发出的一声声船令,停泊在厦门与集美之间石湖山海域的6000吨远洋船“海智”轮(Sea Sage),烟囱冒出一股淡淡的轻烟,沉重的铁锚出水,船开始慢慢地向着北边集美方向移动,开到集美锚地,停泊下来。这一天是1978年4月21日。这是一艘退役的远洋船,经交通部批准,由远洋局拨给集美航海学校,做教育实习用船。这船以后改名“育志”,长期停泊在集美锚地,作为直观教学基地使用。

早在1976年,交通部远洋局就拨给集美航海学校6000吨级轮船一艘,名“泰山”轮。这船一接手,就交给福建省航运管理局使用,条件是省航运局要负责安排航海学校师生到该局所属的船舶实习。这船名义上属于集美航海学校,实际上没有在集美露过脸,除了上船实习过的师生,集美很少人知道它的存在。集美航海学校自从划归交通部远洋局领导之后,远洋局领导对学校的发展很重视,除了拨款建校舍外,还拨了大小不等的多艘实习船,学校建立了船队。

“育志”轮不久就被拖离集美当报废船舶处理了。但在集美航海学校的所有船舶中,没有一艘船像“育志”轮那样留下永恒的纪念。

首先,这艘船进入当时的厦门港口,就是一个不小的轰动。因为,在此之前,厦门至集美水域没见过这么大的船,厦门航运单位也没有过这么大的船。当这船的洋船长把船交給航海学校的时候,厦门海事部门的领导都到场了。到这条报废的船上参观的领导和职工无一日中断。“育志”轮成了集美新的一景。“育志”轮给那时的厦门人开了眼界,厦门人对“育志”轮也给足了脸。

那时候,西安电影制片厂在拍一部故事片《血与火的洗礼》。这是以红军医生傅连璋为原型的故事片。影片的开头,主人公高逢春(陈少泽饰)和女友何莉(温毓君饰)从英国留学归来,在船上谈论救国问题。这场戏就在“育志”轮上拍摄。1978年,那是中国大地复苏的年头,能成为电影的拍摄场景那是无限荣耀的事。学校不仅欣然同意提供场所和群众演员,还热情接待,把船上的剩余食品拿出来招待。在演职人员大快朵颐的同时,前来看热闹的有身份的人物在享了眼福之后,也大饱口福。他们议论得最多的是炸鸡翅。他们不明白外国人为何如此奢侈,一只鸡只吃两个翅膀?

因为拍电影,“育志”轮着实火了一把。电影上映后,又风光了一阵。电影为“育志”轮留下了永久的记忆。有这福分的船舶是屈指可数的。

“海智”轮是在航行中突然接到公司的电报,卸货后不再装船,立即开到厦门交给集美航海学校的。因此,船上的各种日用物资都比较充足。又因为是报废的船,船上的用品都属可当废品处理。于是,学校领导决定,船上的锅碗瓢盆、毛巾牙刷肥皂等卫生用品、纸张文具都按人头分发给各单位职工,象征性地收点钱。穷得可以的教职工们,就像土改时的贫雇农分到地主的浮财一样高兴。消息传出去,经过反复放大,“育志”轮又火了一把。这些东西,其中的消耗品,早就不见踪影了,就是耐用物品,如钢精锅、不锈钢餐具,经过这么些年,不报废也更新换代了,真能留下的也可以送到博物馆珍藏了。

“育志”轮留下的一个永恒纪念是如今集美大学航海学院南大门上坡的那段水泥路。那是用“海智”轮舱底打扫出来的水泥铺成的,那是集美第一段水泥路。这段路记录了一段值得怀念的历史。

这些事都是在王彬任航海学校党委书记时发生的,或在王书记领导下进行的。

船上有一台彩色电视机,拿下船后放在学校会议室,学校还特地做了一个木盒子用锁锁起来,钥匙就放在王书记口袋里。集美好些小孩都知道航海学校有大彩电。当他们看到王书记吃过晚饭往学校走时,就成群结队地跟在他后面来到学校,走进会议室,站在王书记背后,或趴在窗户上看那难得一见的电视。

集美航海学校在许多方面都是集美之最。

1978年12月28日,集美航海学校经国务院批准,改办大专,定名集美航海专科学校,直属交通部,成为我国培养高级航海技术人才的三大基地之一。1960年2月,时任福建省省长的叶飞到医院看望陈嘉庚,谈到陈嘉庚提出的发展集美航海学校的问题。那年的上半年,在多次的信件往来中,陈嘉庚和叶飞就创建集美航海专科学校的问题已进入细节商讨。集美航专的创办,实现了陈嘉庚的一个梦想。

集美航海专科学校成立后,叶振汉就是实际的领导人,虽然他一直到1980年10月才正式被任命为校长兼党委书记。叶振汉是一个很讲究实际的人。1978年全国恢复和增设的普通高等学校有169所,交通部有3所,只有集美是从中专升为专科的,其他两所都从中专升格为学院。当时叶飞任交通部部长,据说,他也主张集美航海学校一步到位,升为学院。而叶振汉认为,办学要一步一步来,学院和中专有很大的差别,先办专科过渡一下,待条件成熟再办学院。

集美航海专科学校建立后,叶振汉首先提出的是,要把最后一届中专毕业生按质按量地送出校门,要求所有的教研室主任都要亲自担任毕业班的课。他抓住社会上知识分子还不吃香的短暂时机,指示人事处处长吕和俭到各处搜罗人才,充实队伍,为学校日后的发展打下了很好的根基。针对当时多位业务骨干生活上的困难,他让人事处在学校办托儿所,给他们的家属安排工作,分房子不受家属户口限制。80年代初,上头有个文件要清退临时工。按照这个文件的精神,学校多位教学骨干的家属都得被清退。叶振汉一方面组织传达文件,一方面找人想办法把这些家属留了下来。他是个爱才领导,他认为人才是办好学校的根本。

叶振汉做的另一件大事是筹备庆祝集美航海专科学校60周年校庆。他想通过校庆,光大由于“文革”而蒙尘的陈嘉庚的形象,发扬集美学校的光荣传统,并以此凝聚海内外的力量,把学校办得更好。70年代末80年代初,“校庆”这个词如果不是已经从人们的记忆中消失了的话,那也是已经十分淡漠了,30岁以下的一代人根本不知道“校庆”为何物。校庆把集美航海专科学校冠以“陈嘉庚创办的”的定语,在“文化大革命”十年浩劫之后,意义不同寻常。重提陈嘉庚这个名字,有振聋发聩的效应,在海内外校友中激起了强烈的反响。他们仿佛在经过百花凋谢的严冬之后,听到惊蛰的第一声春雷,感受到春的气息,看到祖国复兴的希望。校庆的倡议得到了海内外的一片赞同和支持。交通部、福建省、厦门市也都将其作为一件大事来抓,专门成立了以厦门市市委书记、市长吴星峰为组长的领导小组,叶振汉是副组长之一。方毅、廖承志等中央领导为庆典题词。

这是集美航海专科学校60年来的第一次校庆,也是“文化革命”之后集美,甚至是福建省,甚而至于是全国第一次校庆。这一切,如果没有陈嘉庚,绝对不可能。

校庆期间,包括校庆之前的准备阶段和校庆之后的反响时期,说得最多、听得最多的一个词是“校友”,特别是“香港校友”。

香港校友为学校的每一位教职员工赠送了一套做工精致的蓝色的中山装,女教工是小翻领的制服。筹委会编印了一本画册,校友捐款在香港印刷;还特别设计了一个徽章,此徽章是一个艺术变形了的深蓝色的铁锚叠在一个红色的近乎四方的菱形之上,相当好看,这徽章和集美学校的徽章一起,制成同样大小可以别在胸前的徽章,老校友见了,爱不释手。这在当时都是破天荒的。

庆祝大会在福南堂举行。主席台的正中悬挂着校主陈嘉庚的巨幅油画像。那时的福南堂是陈嘉庚建造的福南堂,可容四千多人。二楼的后部和两侧都可坐人。师生穿着各自的制服,学生白色大盖帽,整齐划一,威武雄壮,那气势特别令人震撼。学校的铜管乐队,演奏着《集美学校校歌》,那旋律、那节奏在集美的上空回荡。来自全国各地和港澳的校友两百多人,在乐曲声中走进会场。乐曲激起他们对往事的无限回忆。

他们是校友的代表,他们是一部航海学校的历史。他们代表着集美航海学校60年来培养的4200多位毕业生,和2000多名远洋培训班的学员。在代表中,有蜚声中外的香港著名实业家庄重文,在没有来的校友中,有曾经担任过世界最大、最豪华的邮轮“伊丽莎白皇后号”船长宣伟。据不完全统计,当时单就香港一地,在166位集美航海校友中,有总船长12人,船长71人,企业经理20人。香港航运界称集美航海学校是“船长学校”。

集美航专校长叶振汉在会上致辞,缅怀陈嘉庚先生兴学的丰功伟绩,对来宾校友表示热烈的欢迎,回顾了学校的办学历程和成绩,提出今后的发展目标。他特别欢迎居住在国外和台湾的校友回母校参观访问,进行学术交流。

福建省副省长张格心、厦门市市长吴星峰、交通部教育局局长陈新丰、香港招商局副总经理周吉、香港校友代表团团长庄重文、副团长林一瑜、校友代表山东海洋大学教授沈汉祥等在会上发表了热情洋溢的讲话,赞扬陈嘉庚先生爱国兴学的精神。

大会没有“校主陈嘉庚”这个提法。可是校友见面,最令人感到亲切、令人感动激奋的莫过于听到彼此口中说出的“校主”、“校主陈嘉庚”这样亲切的称呼,最令人感动快慰的莫过于看到“陈嘉庚先生创办的集美航海专科学校”这样的标语。看到大会主席台上陈嘉庚的画像,好多校友就像看到久违的亲爹娘一样,热泪盈眶。在大会发言中,在座谈会上,人们听得最多的是“陈嘉庚先生爱国兴学的精神”,“陈嘉庚先生倾资兴学的光辉业绩”。经过拨乱反正,“文革”中被颠倒的是非终于又颠倒过来了,旗帜在更高地飘扬,光辉将永远地高照。

庄重文的心情特别激动。这是他自1928年被开除之后近50年第一次回母校。那时,他因参加抗议日本人制造山东济南惨案活动而被当局驻校的冷教练开除。重访当年上课的教室、住过的宿舍,他无限深情地回忆起当时在校的生活,回忆起他离开学校后到新加坡在校主陈嘉庚为主席的福建会馆创办的学校工作的情况。

他特别讲了1950年在香港见到校主的情景。他在新加坡得知,校主陈嘉庚在济南惨案之后积极组织华侨募捐救济受难的同胞,他断定自己的被开除校主一定不知道。他在那次见面中对校主陈嘉庚说到此事。陈嘉庚说:“还会有这种的事?你为什么不和他们讲理?”

庄重文为母校取得的成就感到特别骄傲。他如数家珍地给大家讲了海内外校友的成绩。他说在过去的60年中,集美航海培养了300多名船长,60多位轮机长。他说:1950年香港招商局起义,13艘轮船驶往国内,其中有许多人是集美校友。他列举了在国外、在香港、在台湾,还有在内地航运界杰出的校友。他能叫出他们的名字,担任的职务,在校的组别。他把母校的成绩看成是自己最值得骄傲的成绩,是他崇敬的校主陈嘉庚不朽功绩的一部分。

校庆之前,学校发出《寄台湾校友书》,信中说:“让我们继承陈嘉庚先生的爱国精神,发扬母校光荣的爱国传统,顺乎历史的潮流,并肩携手,共同努力,促进台湾和祖国大陆通邮、通商、通航……为祖国统一大业作出应有的贡献。”

校庆期间,校友们在敬贤堂举行座谈会,在归来堂举行茶话会。73岁的老校董、新任集美校友会理事长陈村牧主持茶话会并讲话。

74岁的老校友陈维风得悉校庆的消息,不辞辛劳,远道而来,见到200多名回母校的新老校友,听到几十年未听到的校歌,激动得泪花在眼眶里打转。他没有力气唱歌,却情不自禁地打起节拍来。官宏光、陈武博、白力行等校友纷纷发言。他们说:母校是我国最早培养航运人才的学校之一,是抗战时期仍坚持办学为数极少的航海学校之一,母校是全国三大航海人才培养基地之一,“航海家的摇篮”的美誉母校当之无愧。

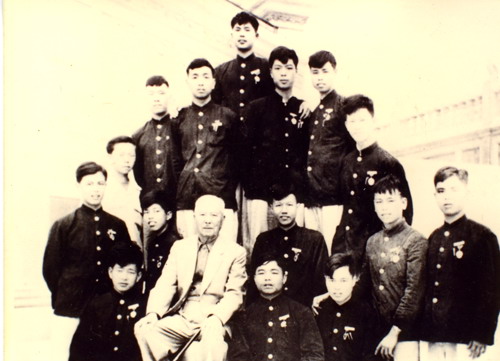

校史展览上,许多校友找到了毕业照上的自己。找到自己在母校怀抱里的位置,他们感到格外的舒坦与安慰。

校庆当晚,福南堂表演了丰富多彩的文艺节目,著名的歌唱家蒋大为等为校庆一展歌喉。

校庆期间,集美举行了自“文革”以来第一次龙舟比赛。自陈嘉庚定居集美的1950年到他身患沉疴去世后的1963年的13年间,集美学校举行了12次龙舟赛,陈嘉庚多次亲自主持。

校庆过后的一天晚上,在两年前落成的八号楼的最高层,举行了电视放映专场。这是一次非正式的活动,可是吸引了许许多多人前来观看。电视片是航专电教室自己制作的电视片《航海家的摇篮——集美航海专科学校》。航专电教室前面的大凉台上,投影的电视屏幕显现着一个个人们熟悉的场景,一座座建筑,一张张熟悉的面孔,每个观看的人脸上都现出神奇而不解的神情。“真神,航专自己拍的电影!”“航专能自己拍电影,好厉害!”他们说。

这是用香港校友赠送的电教设备拍摄、播放的电视片。这在当时的厦门市绝无仅有,连厦门广播电台都前来参观。校友赠送的还有电教听音设备,那也是领导厦门甚至福建新潮流的。

集美航海专科学校60周年校庆重提陈嘉庚是学校的创办人,重申“诚毅”校训,重唱《集美学校校歌》,此外,还创造了多个第一,有厦门的,有全省的,还有全国的。