命世亭考(外一篇)

◎陈新杰

集美学村的嘉庚公园是嘉庚先生生前亲自购地规划的,时称“集美公园”。嘉庚先生对公园做了规划,但生前只建了一座亭子,这就是命世亭。

命世亭

命世亭面对纪念碑,造型独特,呈弧状长方型,12根六角形石柱擎托着歇山顶亭盖。顶上覆盖着绿色琉璃筒瓦,中高,两旁低的三道燕尾脊翘指向苍穹,四条戗脊的卷翘更是妙趣横生。亭檐下的每一石柱前挂有花篮垂筒,檐下正中部嵌着一方“命世亭”青石额匾。亭柱上镌刻着6对楹联。董必武的“旋乾转坤移山倒海 济人利物震古铄今”镌刻在正面居中的两根柱上;谢无量的“巨手宏开新国运 一亭饱揽好风光”刻在正面、左右外侧的柱上。此外,还有“把三千年历史翻新请看今朝人物 受亿万众诚心共戴永垂大地光芒”、“建国新猷光垂万世 仪容勒石望重千秋”、“地因胜绩比肩崇高领袖 海不扬波欣看舜日尧天”、“萃天下英才满廷文武皆桢幹 数风流人物万古云霄一羽毛”等妙对也刻在亭柱上。

命世亭是鳌园集美解放纪念碑配套建筑。因鳌园内无合适的地方可建,只好建在园外。嘉庚先生称纪念碑是“人民政府建国纪念碑”,命世亭的建立是为了展现开国元勋们的风采。命世亭立有中华人民共和国主席毛泽东,副主席刘少奇、董必武,总理周恩来,副总理陈云及十大元帅朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、徐向前、贺龙、聂荣臻、陈毅、叶剑英、罗荣桓的青石雕立像,以“宣扬与纪念我国现代名人之丰功伟绩,并使里人及南洋归侨得所瞻仰,用意深远”。

嘉庚先生逝世后,国葬于鳌园内。因鳌园内有陈嘉庚墓,命世亭里的伟人青石立雕就显得不甚得体。后来,嘉庚先生的次子陈厥祥要求将诸雕像移走,在公园内另择地建命世馆,把诸雕像重立于馆中供瞻仰。

正当命世馆筹建之时,陈厥祥先生的生母、陈嘉庚的德配夫人张宝果在新加坡的墓陵被令迁移。陈厥祥得到消息,便决定在宝珠屿建一陵园,以葬其母遗骨。宝珠屿首期工程开始后不久,陵园还未建成,令慈遗骸尚未安葬,厥祥先生却逝世了。紧接着文化大革命开始,宝珠屿的建设便中途停下,命世馆的建设也没了下文,所有立雕像一直收藏在嘉庚故居的车库里,命世亭成了人们休闲纳凉的场所。

嘉庚先生督造的这些雕像,全为手工开凿精雕,细琢打磨而成,是难得的文物,可谓无价之宝,近年已由人民解放军某部收藏。毛泽东、周恩来以及9尊元帅(林彪除外)的雕像立于该部军事博物馆内,供人瞻仰。

伟人石雕像应有归宿,重建命世馆以立石雕群像的呼声理该回应。

集美学村牌楼的变迁

新中国诞生后,陈嘉庚回国定居,扩建集美校舍。人民政府对集美学校的扩建全力支持,学校建设用地需要多少给多少,渔村的范围也是学校的范围,学校渔村实质合为一体。陈嘉庚便开始建集美学村的牌楼。

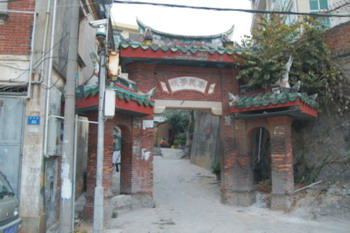

当年陈嘉庚同时建两座牌楼。今大社路北端地段的叫“集美学校北门”,简称“北门”;今岑西路旁,航海学院西北角围墙下的叫“集美学校西门”简称“西门”。两门造型相同,都是红砖柱,绿瓦盖,嘉庚建筑风格。北门毁于1959年的“8·23”台风,西门今仍傲然挺立,见证学村的变迁。

集美学村牌楼西门(1950年代) 集美学村牌楼(1980年代初期)

学校西门受两旁建筑所限,门口即是当年的同集公路,不能前移,故建成“冖”型。两座牌楼正门都为2.1米宽。陈嘉庚这样设计,限定宽度,目的是不让汽车进入学村,防止噪音与废气污染校园,保证“全校界内如花园”一样清幽宁静。为此,学校在进入学村的唯一大路,即今嘉庚路口,设立石桩阻拦汽车。1950年代末,某大单位要在福南堂演出,为满载道具的大卡车能开进学村,想拔起石桩,陈嘉庚就是不同意,最后只得依学村惯例,用人力板车将道具分装运进。

1963年为庆祝集美学校创办50周年,集美学校委员会将大路口的石桩拔除,建起学村新牌楼。新牌楼为西式建筑,正门宽7.5米,大小汽车从此可进入学村。

集美学村牌楼(1980年代后期) 集美学村牌楼(1990年代)

1983年为迎接集美学校70周年校庆,中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长、全国侨联名誉主席廖承志题写了“集美学校七十年”、“陈嘉庚先生故居”、“集美学村”条幅。集美学校委员会将“集美学村”制成铜字镶于学村牌楼的门额上。此后,集美学校委员会又将“集美学村”制成四个鲜红大字,树立在牌楼顶上,学村牌楼更为醒目。

集美学校八秩大庆前,学村的西式牌楼被推倒重建,再现嘉庚建筑风格。