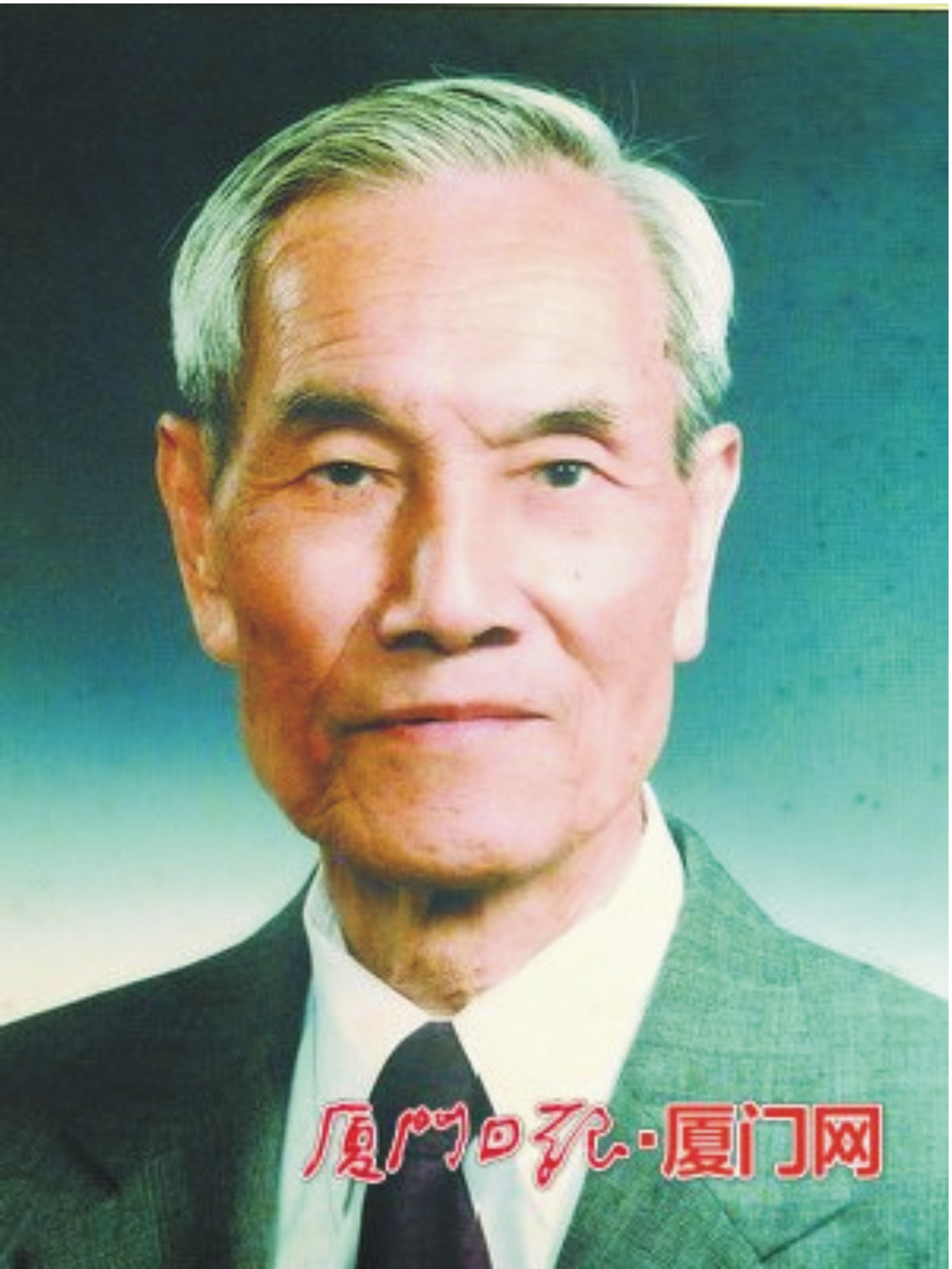

一代鸿儒蔡启瑞

张存浩

抗战爆发后,厦门大学搬至闽西山城长汀办学。在这段艰苦岁月中,厦大在校长萨本栋的带领下,仍有虎虎生气,学术气氛浓厚,名师汇聚,校舍整齐,设备良好,被誉为“加尔各答以东最出色的高等学府”。萨校长十分注重基础课程教学并亲授初等微积分。普通物理、普通化学则由谢玉铭、傅鹰等知名教授担纲。这样强大的基础课讲授阵容,即使在半个多世纪后的今天也依然罕见。

我姑父傅鹰教授、姑妈张锦教授接受萨校长的邀请,从重庆辗转到福建长汀厦门大学任教。我从抗战开始就跟随姑父母一起生活,因此也在长汀厦门大学校园里度过了难忘的四年时光,先就读于长汀中学,后于1943年考入厦大化学系。

蔡启瑞1937年毕业于厦门大学化学系,旋即留校任教,不久晋升为讲师,担任过傅鹰教授的助手。年轻的蔡老师是出类拔萃的后起之秀,学术水平高且勤奋自信,深得傅鹰赏识。他俩共同开展我国液相色谱研究,比诺贝尔化学奖得主A.J.P.Martin和R.L.M.Synge在1941年所开展的色谱研究还要早,相关结果发表在国外学术期刊上。他们当年的色谱研究,如不受抗战这样极度困难的环境限制,我坚信他们在色谱研究领或中一定能取得辉煌成就。1944年初,英国剑桥大学著名的生物化学教授李约瑟到厦门大学交流访问,初出茅庐的蔡老师在大会上应对自如,和嘉宾侃侃而谈,让我辈青年学子深受鼓舞。这也恰恰说明了厦门大学秉承“自强不息 止于至善”的办学理念,即使在饱受战火之苦的艰难时期和地处交通闭塞、物质匮乏的山区小城,也未能阻挡与国际一流大学开展高水平的学术交流。

后来,蔡启瑞和我都先后赴美国留学,再次聚首已经是新中国成立后的事了。他回国后的第一次北上学术活动就造访了我所工作的中科院大连化物所,并结识了著名物理化学家、我国催化科学奠基人之一的张大煜所长。此后,他们的合作和友情与日俱增,并因此促进了大连化物所和厦门大学两大催化团队超过半个世纪的亲密交往和广泛合作。1982年,他们还和我国催化界的其他元老共同撰写了《我国催化研究五十年》。

蔡启瑞老师是我国政府于20世纪50年代中期用美军战俘换回来的科学家之一。蔡老师归国后就回到母校厦门大学继续执教直至辞世。他于1958年组建了我国高校系统第一个催化教学和研究机构。此后,更是捷报频传,他的研究团队承担了以乙炔为基础的有机合成发展战略中的第29号国家重点研究任务。他主持教育部委办的催化讨论班,总结提出了络合催化理论及其四种效应。响应国家需求,成立了由唐敖庆、卢嘉锡、蔡启瑞三位大师领衔的化学模拟生物固氮研究团队,蔡启瑞老师提出了固氮酶活性中心厦门模型。改革开放后,他联合中科院山西煤化所彭少逸先生等共同承担了“碳一化学催化研究”国家自然科学基金重大项目,其中合成气制乙醇催化机理研究被《国际应用催化》期刊评为中国碳一化学五年来最重要的进展之一。1990年代,他结合我国化石能源储量存在“多煤少油缺气”的特点,向国家建议实施“煤油气并举,燃化塑结合”优化利用化石能源资源的战略,旨在充分发挥煤炭储量丰富的优势,减少对石油资源的过分依赖。蔡老师还联合厦门大学物理化学中各专业共同组建了固体表面物理化学国家重点实验室、醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室。蔡启瑞老师是当之无愧的催化泰斗、南强旗帜。

蔡启瑞一生执着追求事业,淡泊名利,为我辈学习之楷模。他几次病情危殆,仍坚持以复兴华夏科技为己任的初心不改。他在面对个人利益时选择了谦让,曾多次主动向组织提出降职、退休、降薪等请求。

在我们“仰之弥高,钻之弥坚”的蔡启瑞老师辞世一周年之际,厦门大学花大力气精心编写《一代鸿儒——记化学家蔡启瑞》一书。这既是深切缅怀化学大师蔡启瑞一生“科研兴国、执教强民”的崇高理想,更是把他“探赜索隐,立志创新”“流水行云,松劲柏青”的严谨学风和高尚品格传递给晚生后辈,激励他们在学习和工作中奋勇前行。

(本文作者:厦门大学化学系1943级校友 中国科学院院士)