南侨机工:从一本护照说起

陈达娅

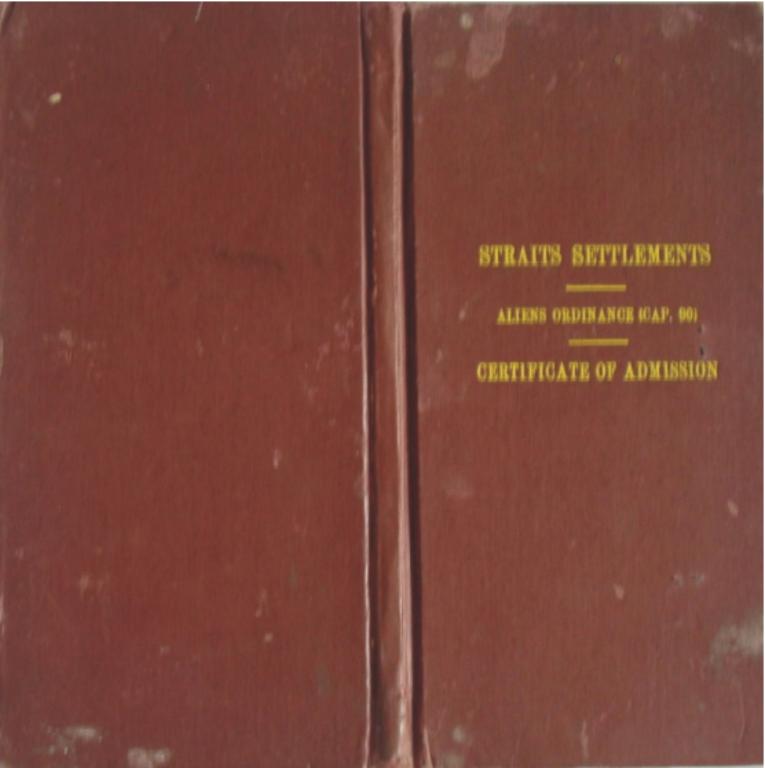

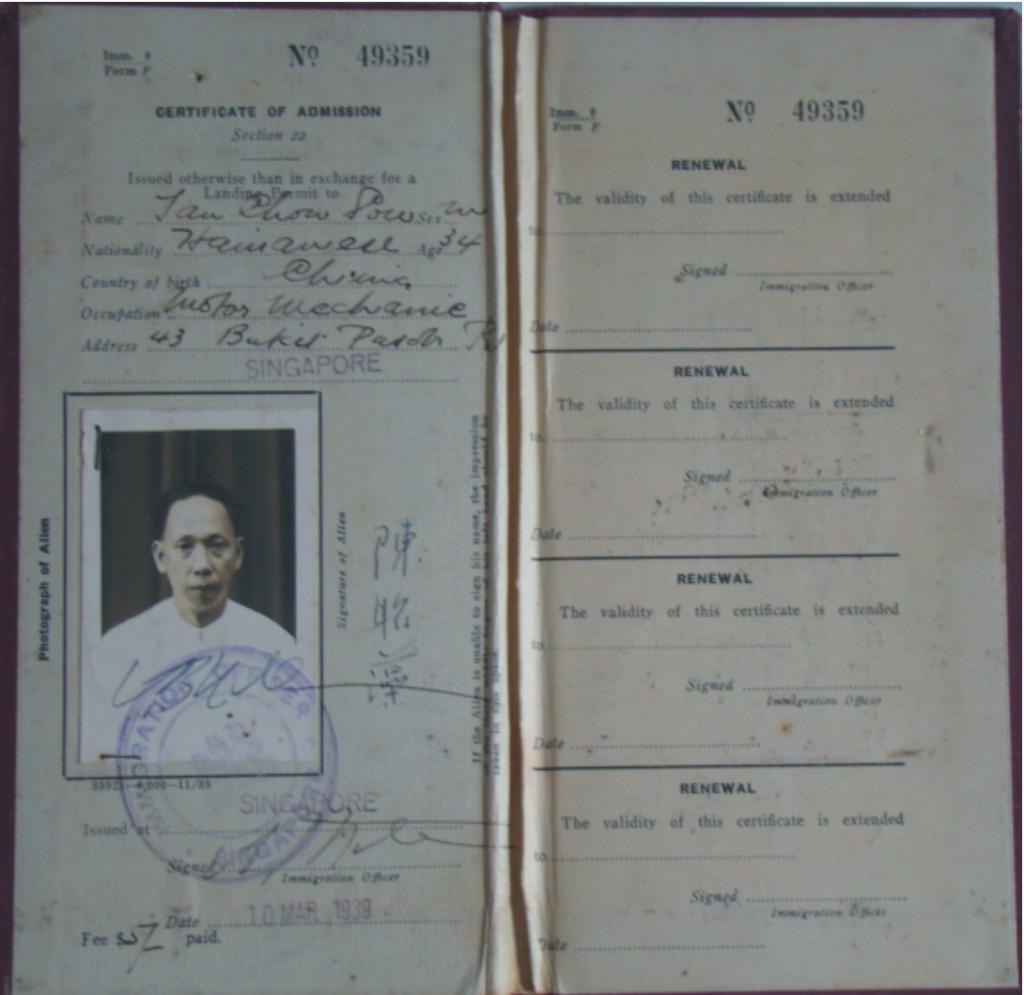

这是一本英文护照,暗红色的封面上印有黄色的“英属海峡殖民地出入境证”字样,持证人陈昭藻,海南人,出生地:中国,年龄:34岁,住址:武吉巴梭路43号。护照编号:49359,新加坡移民局签发,签发日期:1939年3月10日。有效期2年。

护照签发时间1939年3月10日,正是第二批南侨机工启程回国的前三天。护照持有人陈昭藻就是该批机工。护照上他的住址新加坡武吉巴梭路43号是新加坡怡和轩俱乐部的所在地,也就是南侨总会会址。怡和轩是1895年10月18日海峡殖民地政府宪报宣布为豁免注册的社团。

1937年,七七卢沟桥事变后,南洋华侨自发的反日和筹赈热情持续高涨,英殖民当局决定由陈嘉庚出面领导华侨社会的筹款赈灾运动,条件是“捐款仅当赈灾用途,不得胁迫公众捐款,收汇捐款概由一个单位处理,不得发表反日言论或号召抵制日货,大会只能号召筹集救灾用途之款项,不得号召筹赈以充军事用途”。

1937年8月15日,700多名来自新加坡118个华侨社团代表出席在新加坡中华总商会召开的侨民大会,决定成立新加坡华侨筹赈祖国伤兵难民大会委员会(简称星华筹赈会)。随后,在新加坡怡和轩俱乐部召开的首次大会上,推举陈嘉庚为主席,怡和轩成了筹款抗日的总部。至1938年12月间,新加坡华人汇给国民政府行政院的款额达320万叻币之多。

1938年10月10日,东南亚所属45埠的168名代表在新加坡召开大会,“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(简称南侨总会)宣布成立,陈嘉庚当选为主席。南侨总会成为南侨社会抗战救亡运动的中枢,海外华侨支援祖国抗战的大本营。自1937年至1943年,各地华侨为各项用途而汇入中国的款项达55亿元国币,平均每年约8亿元,主要是南洋侨汇。

1939年初,中国沿海港口相继沦陷或被日军封锁,云南20万民众在短短8个月时间内修筑完成的滇缅公路成了唯一的国际运输线,急需大量技术娴熟的汽车驾驶员和修理工,俗称机工。受国民政府西南运输处之托,南侨总会代为招募机工回国。1939年2月7日,由主席陈嘉庚签准,南侨总会向南洋各埠的筹赈分会分别发出《征募汽车修机驶机人员回国服务》的通告及电函,详述了征募南侨机工的报名条件及回国目的。主要有:

(1)熟悉驾驶技术,有当地政府准许,无不良嗜好,粗识文字,体魄健壮,年龄在四十以下二十以上者。

(2)薪金每月国币三十元,均由下船之日起算,若驾驶会修机兼长者,可酌加,需在工作时,审其技术而定。

(3)国内服务之地,均在云南昆明或广西龙州等地,概由安南入口,旅费则由各地筹赈会发给。

(4)凡应征者,须由当地妥人或商店介绍,知其确为爱国志愿者,略懂中文等等。

在南侨总会通告发出的第十天,即2月18日,来自峇株巴辖的48名机工和新加坡32名机工,组成南洋华侨机工八十先锋队,第一批从新加坡出发。机工启程的前一天,南侨总会主席陈嘉庚在新加坡接见他们并讲话,予以鼓励。

出发当天,新加坡码头,人山人海。应征机工按护照点名,登上一艘法国邮轮。

南侨机工回国抗战,护照由南侨总会统一办理,住址都写南侨总会的所在地。护照的有效期都写2年,因为南侨总会计划机工回国服务期限是2年,若需延长,再续签。南侨总会用半年时间,招募机工3200余名。所有川资等费,均有南侨总会负担。

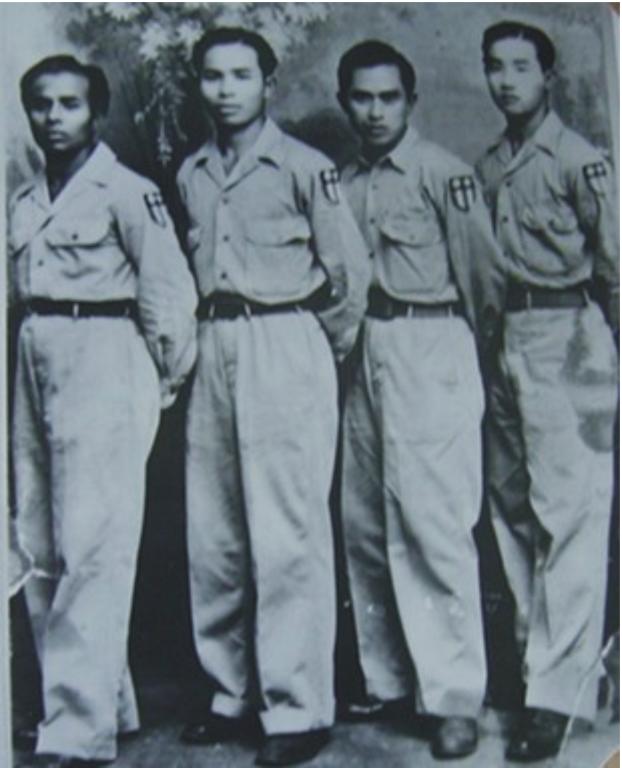

在第二批机工中,还有外籍人员参加。陈嘉庚主席在致西南运输处的电文中有这样的记载:“此次机工回国服务人员计有二百零八名,其中有印籍王亚能,马来籍马亚生,均由太平埠筹赈分会转派前来。查两名外籍人均能操中国语言,初识中国文字,因为从幼与当地华侨一地生长,对中国抗战深表同情,故此次亦愿参加华侨青年回国服务。经该地筹赈会调查,除同情中国抗战外,并无其他企图,如不许以前往,未免使其失望”。王亚能到中国后,经短期训练,编入十一大队。1939年9月《南洋商报》记者在滇缅路遮放遇到王亚能,这样描述对王的印象:他胡子刮得光光的,会说福建话、广东话和国语,他的名片上写有两行字,上面写着王亚能,下面写着“印度班邑”。以下是他与记者的对话:“王亚能是你的名字吗?”“不是,这不是我的名字,是我最好朋友的名字。”记者写道:“王亚能在队上获得大家好评。他肯干、苦干。有一次车队遇上险路塌方,他拼命撷土填路。他是中国最好的友人”。抗战胜利后,王亚能复员回到马来亚。

南侨机工回国后,南侨总会仍时刻关注着他们的状态,得知新开辟的滇缅公路运输设施、道路状况及机工生活等方面存在许多问题,陈嘉庚主席决定派总会机工征募处主任刘牡丹“由仰(光)回国,沿途考察滇缅公路一切运输设备状况”。

刘牡丹于1939年秋启程由仰光回国沿途考察,把滇缅公路及机工情形及时函告陈嘉庚。根据获知情况,南侨总会决定组成“南洋慰问团”赴滇缅公路沿线慰问南侨机工。

1940年3月,陈嘉庚率“南洋华侨回国慰劳团”回国。秋,到达云南保山,宿关帝庙。第二批回国机工黄守琛和刘贝锦(暨南大学学生、马来亚富家子)找到陈嘉庚先生,做了详细的汇报。得知第八、第九批机工集训已数月,但无车驾驶,陈嘉庚心情很沉重,当即决定由南侨总会义购车辆捐献。南侨总会还通过各地筹赈分会,筹集生活物品。寄回中国,发给机工。他们寄来的蚊帐、洋毡被、棉背心、卫生衣、胶鞋、袜子,衣裤及药品奎宁等大大改善了滇缅路上机工的生活状况。南侨总会还计划在滇缅公路简陋路段修筑“全程每150余公里当设七个停车站,每站建停车亭,工人寄宿舍伙食房阅报室医院”,所需费用全部由南侨总会支出。

南侨机工

从南侨机工报名回国到抗战胜利登记复员前后7年。在这7年中,南侨机工在滇缅公路军事运输中,不顾个人安危,冒着弥漫战火,夜以继日地抢运军需辎重。据《华侨先锋》第二卷9期记载,南侨机工在滇缅公路上,平均每日输入军事物资超过300吨,极大地增强了中国抗战实力,不愧为滇缅路上的“神行军”。从1939年到1942年,南侨机工抢运军需物资近50万吨,汽车15000辆,还运送十万中国远征军入缅作战。滇缅路惠通桥被炸之后,部分南侨机工加入美军飞虎队驼峰运输线及印度远征军部队。南侨机工,被誉为“粉碎敌人封锁战略的急先锋”,功不可没。南侨机工也作出巨大的牺牲,到抗战结束,近1800人长眠在这片土地上。

南侨总会组织的南侨机工是华侨史上一次最有序、人数最为集中、经历最为悲壮、最具代表性,同时也最具影响力的华侨爱国行动。3200名侨居马来亚、印尼、泰国、菲律宾等地的华侨专门人才组成的“南洋华侨机工回国服务团”,肩负着南洋800万华侨的重托,回国参战,战斗在唯一连接祖国和外部世界的运输线——滇缅公路上。南侨总会组织的南侨机工,是一段海外华侨义无反顾投身祖国抗战的历史,而一本本写有南侨总会地址的护照,是海内外中华儿女浴血抗战的历史见证!