集美历史人物倪文宙:

建议以《西行漫记》为书名的翻译家

陈满意

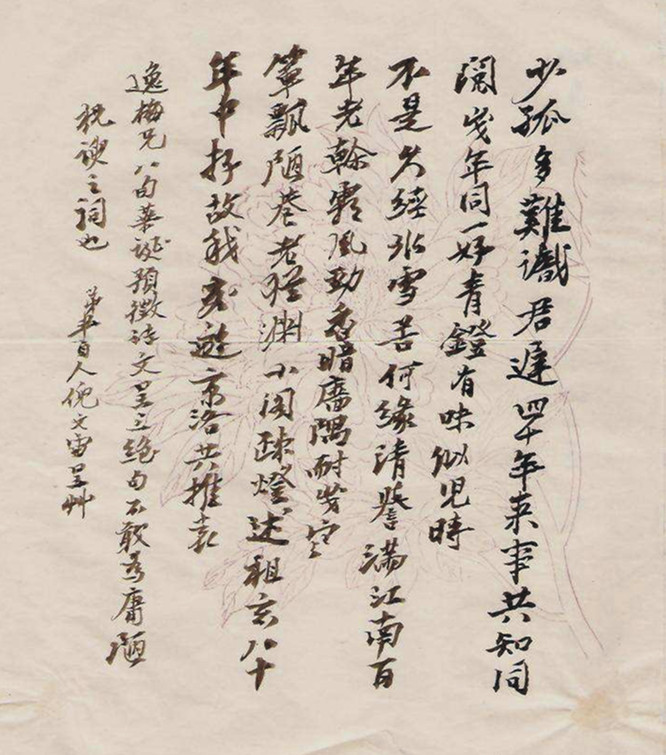

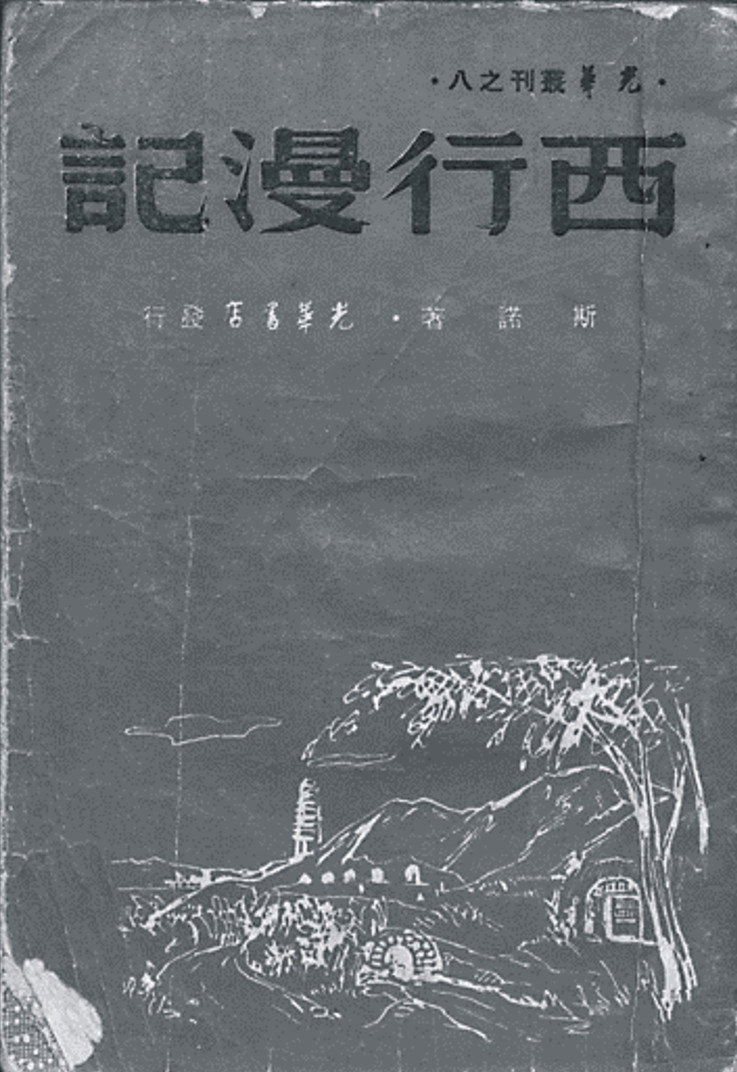

说起埃德加·斯诺,人们自然而然会想起他的代表作《西行漫记》,但说起倪文宙,很多人可能会感到非常陌生。更不会有人知道,他是鲁迅的弟子,1926年鲁迅到集美学校演讲时,是他负责现场记录、事后整理演讲内容的。倪文宙还是一位翻译家、学者。他参与埃德加·斯诺的名著《红星照亮中国》的翻译,并建议用《西行漫记》为书名出版,引起出版界的轰动。

一

倪文宙,字哲生,号澄迂,又号悉幻,浙江绍兴人。1898年1月10日,出生于浙江绍兴府马山附近的陆家埭,距离鲁迅的外婆家安桥头不远。

作为同乡,倪文宙的读书生活与鲁迅有着密切的联系。1910年暑假,鲁迅回到绍兴,应绍兴府中学堂(简称府中)之聘,教“天物之学”,“天物之学”即生物学。

此时,倪文宙在该校低年级就读,没有机会听鲁迅讲的生理卫生课,但他后来在回忆文章中说清楚地记得鲁迅那英俊的面庞和小小的身材。

倪文宙说,“我那时年方十五,可以说什么都不懂,光知道他是我们的学监。我们一见到他,就总是一鞠躬到底,毕恭毕敬地喊一声‘豫才先生’,他就笑着点点头。他是那么严肃认真,又是那么和蔼可亲。我在班上年龄较小,阅历很浅,既想亲近他,又有些怕他,所以虽然天天见到,真正直接接触的机会是不多的。”

1911年十月,辛亥革命成功。鲁迅被委任为绍兴师范学校校长。倪文宙因为家庭经济困难,母亲寡居,再也负担不起他在府中的学习费用,就放弃了半年的中学学历,考入了绍兴师范学校。他说,“记得在我以后几届师范同学中,如许钦文、陶元庆、董秋芳等,当时也都由于经济上的原因而考入师范的。我们这批穷学生虽不知‘稼穑之艰难’,但颇懂得进校读书之不易,故大多能艰苦生活,发愤用功,成绩也比较好。”

倪文宙说,在绍兴师范的所有教员中,他最尊敬的是鲁迅、范爱农和严伯亮三位先生。鲁迅虽然是校长,但对教员、学生都很客气的。在学生中,不管年龄大小,对鲁迅的印象都是不错的。还有一位严伯亮先生,原是一位孝廉,一门心思放在师范学校里教学生。他不仅是许钦文、陶元庆等人最早的恩师,也是倪文宙的恩师。他在该校第二届师范生中,最称赞阮法贤(阮真)和倪文宙两人。有一次,他把倪文宙的一篇作文印发出来,给低年级的学生当范文读,还在别人面前称赞说:“倪文宙这小东西的文章勿错!”

1912年,临时政府在南京成立,应教育总长蔡元培以及同乡范寿裳之邀,鲁迅离开绍兴师范学校赴南京任教育部社会教育司第一科科长,后任教育部佥事。

倪文宙说,鲁迅去南京后,失去了教导的机会,但与周家的联系并没有中断。因为那时,鲁迅的表弟鲁佩衡也在师范学校读书,而且是倪文宙的同窗、同桌,相谈十分投契。鲁迅另一位表弟郦辛农,也与倪文宙交情很深。由于他们都是周家的亲戚,所有倪文宙才有机会进出新台门周家这样一个书香门第去玩。

在倪文宙的记忆中,周作人曾亲手送给他一部《域外小说集》。书是鲁迅兄弟俩在日本留学时翻译的,多是东欧弱小民族作家的作品,内容充满了反抗压迫的革命情绪。这部书不用白话,也不用文言文,而是用了六朝文体译的,足见鲁迅兄弟对国学造诣之深。当时,周建人对倪文宙也很关心,曾叫鲁佩衡带给他许多自然科学方面的书,鼓励倪文宙立志学习生物学。可惜过了几年,佩衡竟患肺病去世。没有同桌好友的引介,倪文宙去新台门周家的机会也逐渐少了。

1916年,倪文宙从绍兴师范毕业,后到绍兴孙端又新小学教了两年书。1918年,倪文宙考入了南京高等师范学校。在南高师时,倪文宙加入了少年中国学会,参与南京高等师范学校少年社会杂志社主办《少年社会》的编辑和撰稿。与阮真一起整理过黄炎培的演讲,与金观海等人一起记录、整理过美国著名教育家杜威的演讲,还曾任《南京高等师范日刊》的编辑。1922年毕业后,倪文宙与李鸿梁、陈竹贤、谢伟丞等受邀担任《绍兴教育界》杂志的编辑,后到上海女青年会担任翻译。其后,倪文宙又到东南大学附中,任图书部主任,同时兼补读大学学分,直到毕业。1924年,倪文宙回绍兴第五中学,担任师范部的主任,次年,又到杭州浙江省立第一中学担任师范部教师。不久,他来到厦门担任集美学校教师。

二

据《集美学校二十周年纪念刊》记载,倪文宙到集美学校的时间是1926年2月,担任师范部编辑主任兼教员。一年之后,他就离开了集美学校。如今《集美周刊》上还可以查询到他发表的《春梦如归,小楼听雨,用渔洋寒山寺韵成二十八字》、《云雨》、《无题》等诗歌。他还在1926年第1期的《集美师范月刊》上发表了《论考试术》《分析与教育》《吾国师范生的现状和需要(附表)》等文。他说:“集美学校校主陈嘉庚氏,最近注意于闽省小学教育及应此需要的师资培养,因而有大规模扩展师范教育的计划。他以为政治一旦清明,人才立刻需要,不可不早为之备。他的目光远大,真为一般教育行政官吏所不及。”

在他到集美学校半年后,他的老师鲁迅在1926年9月也来到了厦门,在陈嘉庚创办的厦门大学任教。

倪文宙听到鲁迅在厦门任教的消息后,就赶到厦门大学去看望他。此时,鲁迅刚到厦门,各方面还没有安顿好,在厦门的熟人也不多。鲁迅看到倪文宙前来拜访,很快就记了起来,说:“绍兴一别十来年了,你还是那么一副样子,还是个小学生的口气啊!”很显然,鲁迅并没有忘记这个当年的学生。其实,这时的倪文宙已进入中年,但在老师的心目中,永远是个“小学生”。

有一天,倪文宙到厦门大学看望秉志教授。秉志教授是我国生物学界的权威,中国近现代生物学的主要奠基人,也是倪文宙在东南大学读书时的老师。随后,倪文宙又专程赶到鲁迅的宿舍去拜谒。两人谈了一会,鲁迅就去上课了,倪文宙在宿舍里等他,直到两节课结束,鲁迅才回到宿舍招待他。

“因为是连上两节,中间不休息,回到宿舍时,他已经颇有倦意了。我教过几年书,对上课的辛苦已经有所体会,见他这付倦态,立即联想到欧美影片中,教师可以在课堂上坐着讲课。”想到这里,倪文宙便对鲁迅说:“先生讲那么多时间的课,会太吃力的。象电影上放的样子,坐着讲课不是很好吗?”不料,鲁迅听后,马上把脸一沉,很不以为然地说:“你说坐着讲课好,那么搬张小床去讲,不是更适意吗?”倪文宙没想到鲁迅会如此反问,这让他顿时无言以对。

1926年11月27日,鲁迅应邀到集美学校做过一次演讲。由于鲁迅是绍兴人,讲话的方言口音重,福建同学和教师不大听得懂,所以,学校让倪文宙负责记录。除了鲁迅之外,后来,绍兴府(嵊县)人马寅初应邀到集美学校演讲时,倪文宙又负责记录这位老乡的演讲。

倪文宙说:“鲁迅先生的演讲,有一个多小时(按:鲁迅在日记中记为半个小时),我记录整理后,发表在集美校刊上,有千把字。(按:陈梦韶在《鲁迅在厦门》中说,鲁迅自己也整理过这次讲稿)这校刊是四开小报,铅印的。可惜,这四开校刊今天已经很难找到了。不知集美方面还保存这套校刊没有?如保存着,这篇演讲记录稿是很能说明当时鲁迅先生的见解,是极有意思的。”

在此次演讲之后,倪文宙还曾冒着小雨到厦大看望过鲁迅,在1926年12月14日的日记中,鲁迅写道:“上午寄振铎信。寄小峰信。寄兼士信。得遇安信,八日发。午后赵风和、倪文宙来。下午寄广平以期刊一束。语堂邀晚饭,并伏园。”

倪文宙后来在回忆文章中说,在厦门时,每次去拜望鲁迅,鲁迅总亲手给他倒一杯浓浓的“铁观音”茶,还给他递上一支“三炮台”香烟。然而,对于浓烈的烟茶,倪文宙吸不来,也喝不来。鲁迅见到他有些犹豫为难的样子,就笑着说:“做学问的人不靠这一些烟茶来提神,是不能深夜支持的。我就靠的这些支持着深夜写作的。”

三

1927年2月,倪文宙离开集美学校,经汉口到达上海,进商务印书馆,任《东方杂志》文艺部编辑,一边在暨南大学兼课。同年10月,鲁迅从广州来到上海,暂住于窦乐安路淞沪铁路东侧的一个小里弄里,与周建人同住。

倪文宙从同事、鲁迅的弟弟周建人那里听到鲁迅回到上海消息后,曾多次去看望鲁迅,还曾以杂志文艺部主编身份向鲁迅约稿。鲁迅满口答应了他的请求,几天以后,就把稿子交给了他。稿子是鲁迅翻译的东欧弱小民族的作品。倪文宙拿过稿子一看,清晰的纸面上,没有写“鲁迅”,也没有署“周树人”的名字,用的竟然是“隋洛文”三个字。倪文宙看到这个名字,一时没有明白过来。他问鲁迅:“先生,这‘隋洛文,是什么意思呢?”鲁迅点了一支烟,笑着说:“看你从小蛮聪明,这三个字是谐音,‘隋’字、‘洛’字再加几笔 (按:即‘堕’‘落’。当局曾以‘堕落文人’名义通缉鲁迅),意思不就明白了吗?”

倪文宙又问:“那么,为什么这篇文章用了这名字呢?”鲁迅回答道:“我这篇译作,没有什么大意思,高情难却,聊以塞责而已。因此,是名符其实的‘堕落文’,所以,具这个‘隋洛文’是最好没有的了。”

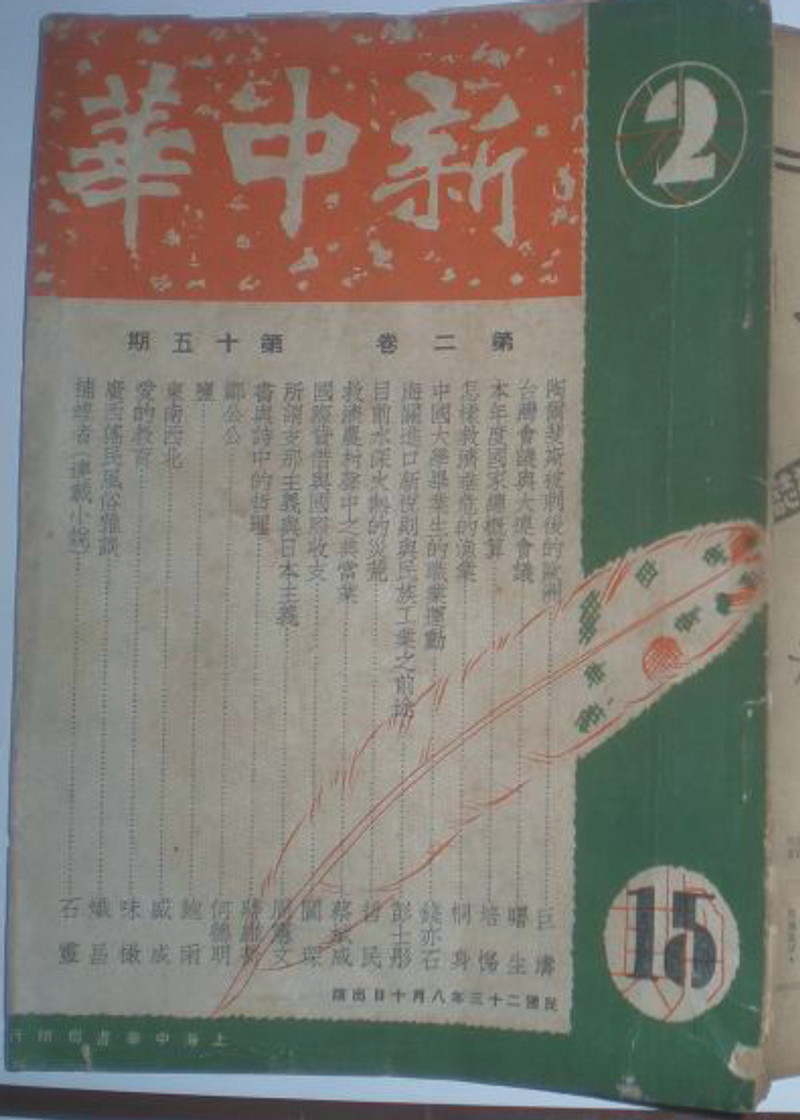

1932年,倪文宙进入中华书局,后负责《新中华》和《中华教育》杂志的编辑工作。

在《新中华》的几位主力编辑中,倪文宙负责一般论文和国际方面的稿件,不久该刊实际上由倪文宙独立支撑。多年以后,倪文宙回忆说:“在杂志的征稿工作中……当时不想向国民党的官员们及一些所谓大学者们去征稿,而只是向年纪较轻思想较明朗而没有架子的人征稿。我以这样一个倾向,颇使杂志具有一定的面貌。”(《埋头编辑的五年》)

《中华教育界》是中华书局初期的“八大杂志”之一。1932年9月至1937年8月期间,倪文宙担任《中华教育界》主编。当时,给《中华教育界》撰稿的名家除了陶行知外,还有陈望道、李石岑、章伯钧、王亚南、胡乔木、薛暮桥、千家驹等人。

1935年12月21日,倪文宙等280多名文化名人参加上海文化救国会。1936年6月28日,有140名会员的上海著作人协会成立,倪文宙同章乃器、沈钧儒、曾虚白等11人为主席团成员。

1936年10月19日,鲁迅在上海去世。11月1日出版的《生活星期刊》第1卷第22期刊登了“悼鲁迅先生特辑”,倪文宙、司徒乔、许杰、郑振铎等人纷纷撰写文章。倪文宙写了《赤诚真挚而光明的镜子》,文章内容如下:

“鲁迅先生的讽刺,鲁迅先生的倔强,是为一般人所知道的,我只说他的讽刺。他为什么要讽刺?以他赤热的心,以他真挚的心,观照中国的现社会,映出了现社会的虚伪、矛盾和丑恶。他的讽刺是社会自己在讽刺自己,他只做了一面赤诚真挚而光明的镜子。只有被蒙了心的人才会说‘今天天气哈哈哈’!”

1937年8月,因日本发动“八·一三”事变,《新中华》和《中华教育界》相继停刊,倪文宙也随之离开中华书局。

离开中华书局的倪文宙先后在3所中学任教。

在日寇的铁蹄下,倪文宙并没有卑躬屈膝的活着,而是活出了民族气节。1943年9月7日,倪文宙在编辑的《学术界》杂志,因刊登一篇嘲讽德国屠杀犹太民族政策的文章,被日本工部局特高课传讯。虽说是传讯,但当倪文宙据理驳斥时,“他的头部便遭了两次拳击,然后又几次三番地遭棍棒乱打,并被罚站在房间一角。”

在中学任教的同时,倪文宙参加了胡愈之等人组织的复社。众人常常聚会便餐,谈谈文化人如何为抗战出点力。聚会地点主要是在后来的延安东路的都益处。

四

当时已成为沦陷区的上海,在日寇铁蹄下惨遭蹂躏。许多革命者和进步人士进一步怀念硬骨头的鲁迅,更加崇敬他的高贵的人品和气节。这时,胡愈之、倪文宙、胡仲持、梅益等人,就发起成立鲁迅先生纪念委员会,并筹备出版《鲁迅全集》。

然而,出版《鲁迅全集》谈何容易,除了政治压迫需要认真对付以外,经费也是一个大问题。为了解决出版经费,当时有人提议翻译美国友人埃德加·斯诺的《Red Star Over China》(《红星照耀中国》)一书。

倪文宙在92岁高龄时,写了一篇《关于<西行漫记>的翻译和出版》,他在文中写到:“胡愈之与党的同志们是有联系的,但我们从未向他问过。他决定尽快翻译出版此书,并将售得款项来出版鲁迅全集。大家商量决定翻译者不领稿酬,将资金完全用于出版事业。办事地点即在胡愈之同他二弟胡仲持合居的一幢楼房的客堂间。当时决定翻译要在一星期内完成,立即交付排印。我分任两章的翻译,记得是讲述彭德怀的。我这时日里教书,实在疲极,晚上很少熬夜工作。在这几天中,也只好翻译到午夜1点钟才睡。”

众人各自翻译,却发生了许多难料的险象与意外。此时,倪文宙被人诬告私藏禁书,家中遭特务搜查,未译的书稿被翻出。幸亏书页没头没尾,倪文宙谎称翻译论文,得以蒙混过关。

当时,大家最发愁的是书名,如果直接翻译成《红星照耀中国》,风险可想而知。倪文宙说“为了书名的翻译,大家颇费点脑筋,觉得老老实实译为“红星照耀中国”会引起日寇和国民党的注意,增加出版发行的困难,不宜釆用。当时我提出用“西行漫记”这一书名,以笔记游记的轻松意味掩护着内容。于是大家就同意了。”

令人感到意外的是,《西行漫记》出版后大受欢迎,很快销售万余册,不到一年的时间内又四次重版。倪文宙想不到的是,解放后,他的学生董乐山继承他的衣钵,又重新翻译《西行漫记》。

《西行漫记》出版后,“大家一起自觉议决,译者一致不拿稿费,而把这书的收入,作为出版《鲁迅全集》经费的一部分。接着,大家又积极投入了这项新的工作。记得出版《鲁迅全集》的大量工作,都是由张宗麟同志(地下党员)经办的。他所花的力气最多,工作精神是很令人佩服的。”张宗麟也曾在集美学校任职,任集美试验乡村师范学校的校长,倪文宙说:“张是我中学和大学的老同学,为人机敏刚直,大概也早已入党;他一直是陶行知先生的助手。”

在众人的努力下,600万字,20册的《鲁迅全集》很快出版了。对如此迅速的出版速度,许广平赞誉为“实开中国出版界之奇迹”。