庄希泉:安溪龙门镇走出的三位全国侨联主席之一

陈克振

庄希泉祖籍安溪县龙门镇榜寨村,祖父庄登山于清末迁往厦门谋生。庄希泉1888年生于厦门,18岁便到上海任庄春成商行经理,在上海投身革命。辛亥革命爆发后,在上海成立的军政府缺乏军饷,他受命率募饷队赴南洋募饷,在槟榔屿加入同盟会。

1912年,孙中山命沈缦云筹办中华实业银行。沈缦云请庄希泉再下南洋,募股成立中华实业银行,庄希泉任南洋总分行协理。后来,庄希泉再下南洋,在新加坡创办中华国货公司,推销国货,并创办南洋女子师范学校,后改名新加坡南洋女子中学。该校至今已100周年,长盛不衰,已发展为南洋三校,包括小学和幼儿园。

英殖民当局于1920年推出《海峡教育条例草案》,对华校施加限制,企图泯灭华文教育。庄希泉发动与领导了震动马来半岛的反苛例斗争。他被捕入狱,关了三个多月,聘请律师告新马总督,胜诉获释,但过后再次被捕,并被驱逐出境。

庄希泉回国后继续进行教育救国。在厦门和夫人余佩皋创办厦南女子中学。“五卅”惨案发生后,他在厦门组织外交后援会,发动罢课、罢市,抵制日货。日本驻厦门领事馆制造借口将他拘捕,监禁于鼓浪屿日本领事馆地下监狱,后押送台北判刑。经多方营救获释,但不准返回中国大陆。他设法潜逃回福州与余佩皋会合,继续开展革命工作。后到菲律宾创办《前驱日报》,宣传反蒋抗日。1934年回厦门省亲,遭国民党逮捕,经多方营救获释。

抗战开始后,庄希泉奔走于菲律宾、香港、上海等地,开展抗日活动。他在香港主持福建抗日救亡同志会,救济难民,创办建光学校、立华女中,直至香港沦陷才迁往广西桂林。当时广西地下党遭受破坏,党组织迫切需要经费,庄希泉与儿子庄炎林(中共广西第二政治交通联络员)等设法把在香港的家产抢运回内地,变卖捐给党组织。

抗战胜利后,庄希泉返回香港,后重返新加坡创办捷通行,经营汇兑、进步电影及进出口贸易,借此掩护革命同志。他在香港加入中国民主同盟。建国前夕,他受中共中央委托,作为中共中央特使飞赴新加坡,面邀陈嘉庚回国参加中国人民政治协商会议第一届全国委员会。

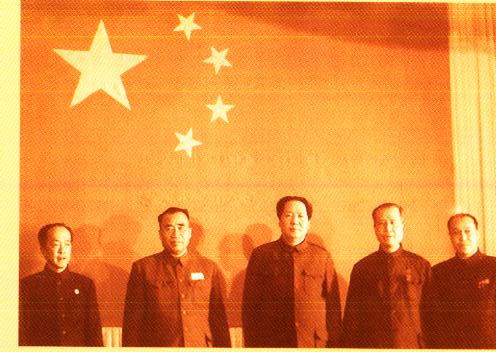

新中国成立后,庄希泉任中侨委副主任,他与何香凝、陈嘉庚、廖承志等侨界领导人一起,为开创新中国的侨务工作而竭尽全力。为广泛团结归侨、侨眷和侨胞,他提议建立侨联组织。1956年,中国侨联成立,陈嘉庚任主席,他任副主席。1961年陈嘉庚逝世后,庄希泉任代主席。

庄希泉作为新中国侨务工作的主要领导人之一,深入侨乡,接待侨胞,组团出访,安置归侨,为发展侨乡生产、维护归侨、侨眷和侨胞的合法权益做了大量工作,作出卓越的贡献。1978年,他以90岁高龄在第二届全国侨代会上当选为第二届侨联主席。他为侨界的拨乱反正,侨乡的文明建设,侨联组织的恢复、健全和发展倾注了心血,为祖国的和平统一大业作出重要贡献。庄希泉是第五、第六届全国政协副主席,是安溪第一位进入国家领导层的归侨乡亲。

庄希泉以95岁高龄加入中国共产党。他在建国前曾多次申请入党,因革命斗争紧张、联系人突然撤走而被搁置下来。建国后,他再次申请入党,党组织认为他留在党外更有利于团结海外侨胞,因而他入党的愿望未能实现。1982年,他第四次提出申请,党中央很快就批准他入党,免预备期,即为正式党员,实现了他几十年的夙愿。

1988年5月14日,庄希泉在北京辞世,享年100岁。庄希泉是著名的爱国侨领,在长达一个世纪的岁月中,历尽千辛万苦,以“永爱中华,此志不渝”自勉,从一个旧民主主义革命者发展成为忠诚的共产主义战士。他关心国运,追求光明,为革命奉献自己的一切;他襟怀坦白,光明磊落,坚持原则,仗义执言,处处为归侨、侨眷和侨胞的利益着想;他平易近人,广交朋友,团结同志;他克己奉公,生活简朴;他求是务实,作风深入,经商、办报、建校、从政数十年,一身正气,两袖清风,深受归侨、侨眷和侨胞的爱载,在海内外享有盛誉。