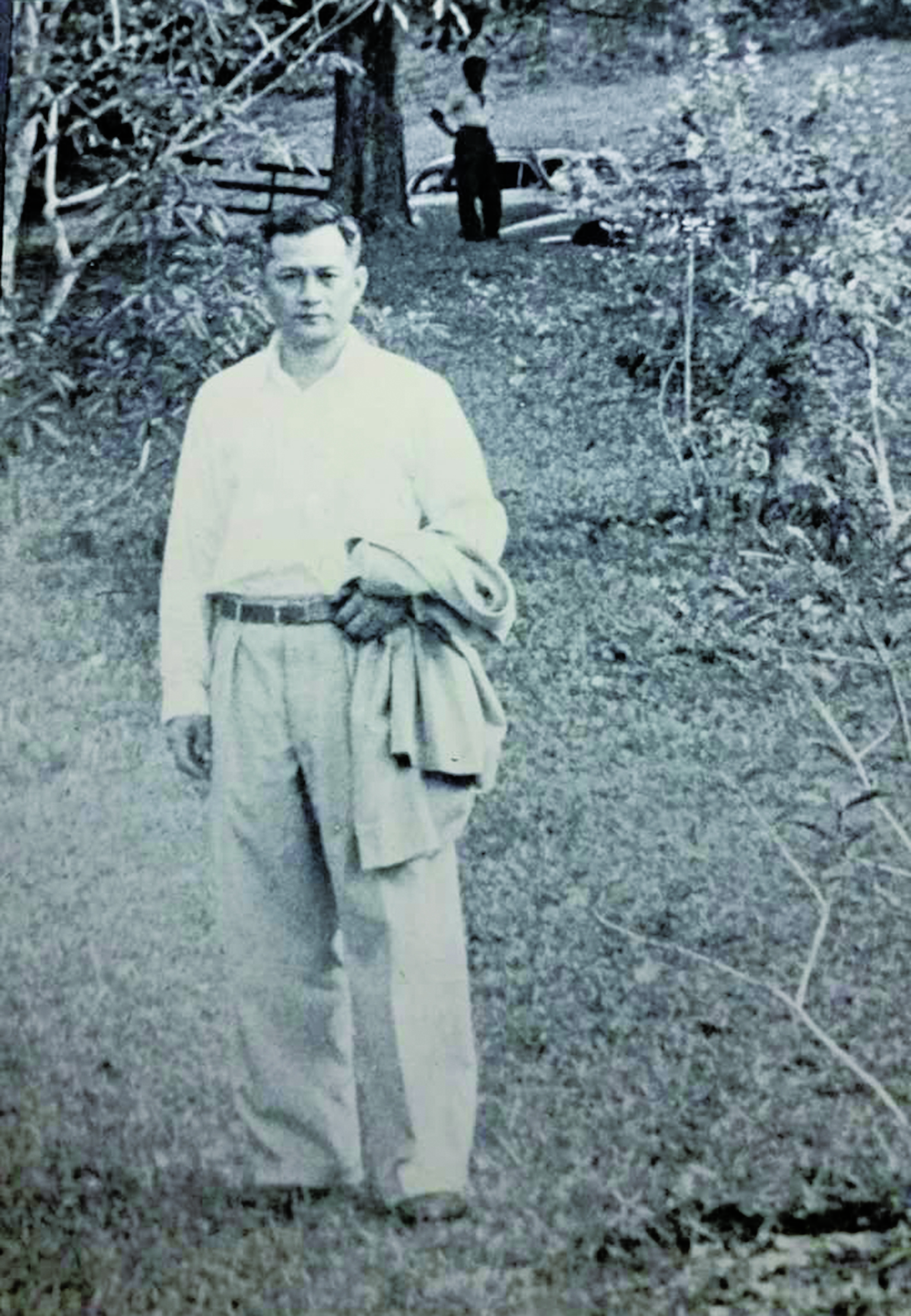

侨亲陈同福及其亲属

陈少斌

陈同福先生是集美乡亲,同安县集美社塘墘角(今厦门集美浔江社区)陈氏第二十一世后裔,属“联”字辈,早年出洋谋生,事业有成。

最近,我得到一本题为《我是一尾沉默的鱼》的传记(中国青年出版社2009年出版,作者:陈同福的外孙女、新加坡作家尤今)。读完这部著作,领略其家史,尤其是作者勤奋的成长史,深受感动。现把书中有关其外祖父陈同福及其亲属的事迹辑录于此。

吡呖树胶公会会长 亲人眼中百科全书

“外祖父陈同福,13岁只身由中国福建省(同安县)南来,当割胶工人。他聪颖好学,辛勤工作之余,孜孜不倦地阅读书报,手不择卷地修读语文。”“靠着勤劳自修,由一名胸无点墨的少年,成为满腹经纶的大好青年。他勤勤勉勉的工作态度,得到了上司的尝识,由一个毫不起眼的胶工,一步一步晋升,22岁时就升为陈嘉庚公司的总巡。后来,他自行经商,事业如日中天之时,当选为吡呖州树胶公会会长”。陈同福尽管腰缠万贯,但从未疏于读书。更难能可贵的是:他不但通晓古文,而且精通英文。写英文,通畅流利;写中文,言简意赅,毛笔字苍劲有力。“他的兴趣不是单一的,而是多元化,不论文字艺术、科学数理、天文地理、医学命理、古今逸闻、中外时事,无不涉猎。在亲人眼中,他简直是一部活的百科全书。”

外祖父爱书如命 外祖母自学成才

陈同福“家中藏书很多,一部部、一套套,整整齐齐地摆满一屋。郁菲三姨告诉我:在马来亚陷入日寇之手时,谣传说日本人‘留人不留书,留书不留人’。凡是家中有藏书的格杀无论。外祖父权衡轻重之后,忍痛割爱,把满屋子的中外名著,搬到院子里烧掉。他的眼里充满愤怒而难过的泪水。”

“外祖母潘君莪是他的元配,两人可称得上‘绝配’。她没上过学,嫁给外姐父后,不甘心过平庸的生活。她努力充实自己,自学、苦学、拼命学,埋头在书堆里,从方块字中寻找人生最大的快乐。”“书读多了,她便写。她写的文章不多,有几篇散文发表在报刊上,都是情深意切的精品。”她于1972年6月7日病逝,享年70岁。

“外祖母和二祖母各生五个孩子,共十个,六男四女。我母亲是正室所生,家里排行第二”。十子女是:陈以诚、陈陶然、陈求真、陈明辛、陈少励、陈郁菲、陈郁梅、陈刚健、陈崇德、陈康民。他们是集美社陈氏第二十二世丁序辈后裔。

岳父是侨社会长 女婿是抗日英雄

“1945年抗日结束,谭显炎上尉从美罗山下来,到怡保拜会当地著名侨领暨吡呖州树胶公会会长陈同福。”谭显炎邂逅陈陶然,才子佳人一见钟情,于“1947年7月13日喜结良缘”。

“1937年卢沟桥事变,尤其是南京大屠杀,激起了海外华侨华人的愤慨。1940年血气方刚的谭显炎,毅然飞赴重庆,接受军事训练,准备与侵略者决一死战。从此,开始了他长达5年的军旅生活”,成为“抗日英雄”。

“1942年2月马来亚沦陷后,他和军校10名成员,在林谋盛领导下,由渝飞往印度和英政府合作,组织抗日队伍,展开了马来亚敌后谍报工作(即著名‘136部队’)。他的任务主要是代表136部队与马来亚当地的抗日军保持联系,并肩抗日,同时对抗日军进行严格的训练。后来,他成功地与印度总部取得联系,部队人数增多了,军力增强。正当他们准备配合联军反攻马来亚时,日本投降了。”

1950年尤今(《我是一条沉默的鱼》作者)出生。

座右铭:学无止境;谦受益,满招损

尤今是谭显炎与陈同福之二女陈陶然的第二个女儿,原名谭幼今。

“‘尤今’是由我的原名‘幼今’衍生而来的。父亲多次向我解释:‘幼今’二字具有特定意义,‘幼’有不足之意,‘今’指的是现阶段的我。两字相联,意为:现阶段我有许多不足,还要不断努力,争取更大的进步。换言之,‘幼今’这个名字含有双重意义,一方面,父母要我明白:‘学无止境,一山更比一山高’;另一方面,他要我永远铭记‘谦受益,满招损’的道理,要我把‘努力不懈’作为终生遵循的座右铭。”“名字里寄托着父亲对我的期望,也隐含着我对自己的期许。”内含深刻,令人永志不忘。

1969年7月9日,19岁的谭幼今考入集美乡贤、侨领陈六使创办的南洋大学中国语言文学系,1972年4月毕业,获第十二届中文第一名金牌奖。续修荣誉学位后,1973年6月,获第一等荣誉学位。从此,她投入“社会大学”,1979年至今,出版各类中外文图书一百多部(篇),硕果累累。