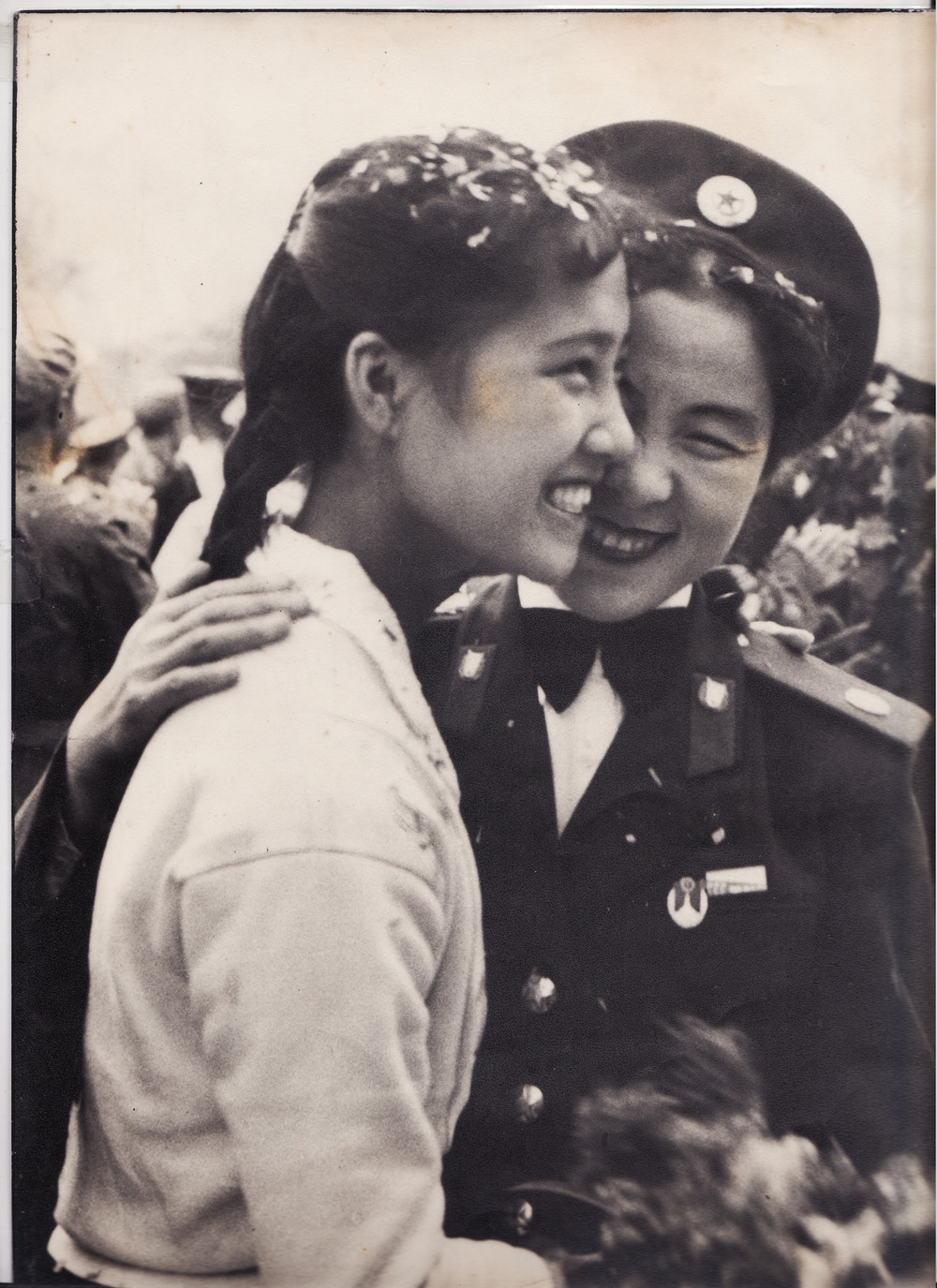

中朝姐妹花

[香港]俞婉华

新年伊始,2019年1月23日,由朝鲜劳动党中央副委员长李洙墉率领的朝鲜艺术代表团访问中国。此次朝鲜友好艺术代表团由朝鲜功勋国家合唱团和平壤市内主要艺术家组成,包括牡丹峰乐团,一行280余人。

看到这条信息,我急忙打开艺术团演出的视频欣赏,脑海里随即浮现出60年前,朝鲜人民军访华艺术团到厦门慰问演出的情景,同时,一帧題为《中朝姐妹花》的照片清晰地映现眼前。

上世纪50年代末60年代初,台湾海峡局势紧张,厦门前沿炮火纷飞,炮声震天动地。全国许多省市都有艺术慰问团来厦门慰问演出。为答谢前来慰问的部队及各地慰问团的演出,厦门市委宣传部、市文化局要求尽快成立厦门歌舞团。于是,“厦门前线文工团”(后易名“厦门歌舞团”)在厦门艺术学校的基础上成立。我就是在那个时候,从集美中学高中二年级被遴选到厦门艺术学校,并被派往上海舞蹈学校、上海歌剧院歌舞团、南京军区前线文工团学习、深造,准备承担日后团里的舞蹈、舞剧主要角色的演出重任。特殊的年代改变了我的人生轨道,我成了一位专业舞蹈演员。

1960年,抗美援朝10周年,为增强中朝人民在战火中用鲜血凝成的战斗友谊,朝鲜人民军访华艺术团在台海的炮声中来到厦门。艺术团乘火车抵达梧村火车站。作为文艺界代表之一,我手捧鲜花,排在欢迎的人群的前列。那时,梧村是厦门郊区的一个小村庄,火车站很简陋。因为厦门是前线,为安全起见,欢迎仪式非常简单,没有欢迎的大标语,没有彩旗,没有喧嚣的锣鼓,也没有嘹亮的歌声。欢迎的人群站在铁路两旁的旷地上。我带着兴奋和期盼的心情等待着列车的到来。

远处传来了一声长长的汽笛,人头攥动的旷野上顿时沸腾了起来。我兴奋得心“咚咚”直跳。这不是一般的慰问团,他们是来自遥远的鸭绿江彼岸、生死与共的兄弟姐妹,我们敬仰的朝鲜人民军战士。作为文艺工作者,我特别喜欢典雅、含蓄、优美、飘逸的朝鲜舞蹈。那特有的柔顺酣畅的呼吸,饱含着激情的舞步,缓缓舞动着的水波般的双臂,凸显出朝鲜舞蹈艺术的民族特色和风韵。舞姿看起来简单,但韵味并不容易掌握。我崇敬朝鲜人民军,更仰慕代表朝鲜国家水平的艺术家们。当年我很年轻,才十几岁,多么盼望有机会欣赏、学习艺术大师们的精彩表演。当朝鲜艺术家们步下车厢时,我看到一位身材颀长,举止高雅,步履优美的女兵向我们走来。凭着直觉,我一眼就认定她是一位舞蹈演员。于是我冲着她直跑过去。她也看到了我,笑着对我张开双臂。我们就像久别的老朋友一样,紧紧、紧紧地拥抱在一起。

慰问团下榻在中山路口轮渡码头对面的国际饭店。 第二天,饭店大堂的整片墙上,出现了一幅大照片,题目是《中朝友谊》。照片中的人物是我和她,比我们的真人大好几倍,我们相拥而抱,脸庞紧贴,眼睛都笑得眯成一条线。那几天,好几家报纸刊登了这幅照片。晚上,我们去观看慰问团的演出。我睁大眼睛寻找照片中的姐姐。哦,找到了!她是领舞的主要演员。她的舞姿好美,好美!我陶醉了!

后来,厦门日报摄影记者李开聪到厦门歌舞团为我们拍舞剧《白鹭》剧照。他送给我这帧题为《中朝友谊》的照片。原来是他用镜头将那弥足珍贵的一刻定格下来。

上世纪90年代初,李开聪先生来港。那时我已移居香港,应邀参加了欢迎他的宴会。那时的李先生是福建省摄影家协会的主席、厦门市政协委员。李先生说,这幅题为《中朝友谊》的照片曾入选全国摄影展,并获得优秀摄影奖。后来題目改为《中朝姐妹花》,又多次参展,并获多个奖项。2002年,有一次,我弟弟华毅从美国返回厦门,无意之中竟在飞机上的一份厦航杂志里看到这幅照片。他把照片拍下,传给我。

视频上的表演在继续着,我目不转睛地看着,搜寻着,如同60年前在舞台上寻找照片中的姐姐一样。我希望在屏幕上再见到她。不知这位朝鲜姐姐是否还在为艺术而奔忙?