18、梦中踯躅

——黄永玉的莆阳情结(上)

文︱梦 奇

早在十年前,有个浪荡汉子写的自传小说开始在大型文学期刊《收获》上连载,取名《无愁河的浪荡汉子》。2016和2017两年连载的内容,均为在莆田和仙游的岁月。那位无愁河上的浪荡汉子,就是为大家所熟知的画坛鬼才――黄永玉。

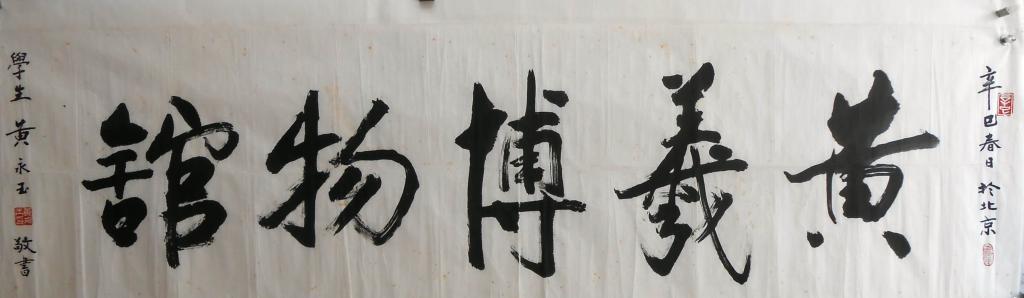

黄永玉为《黄羲博物馆》题写馆名

黄永玉是一位涉猎广泛的艺术大师,在文学、雕塑、木刻、建筑乃至于工艺设计等领域都有不俗的建树,被誉为 “鬼才”和“通才”。先生原籍湖南凤凰,年少时日寇侵华,家乡危难,跟随其堂叔辗转来到厦门,就读于集美学校,在那里他开始与莆阳结缘,随后更有二年多的时光行走于莆阳大地。在此,不妨以《无愁河的浪荡汉子》为主线,结合其它作品中与吾乡、吾土相关的信息加以缀连,梳理出大师的莆阳情结。

一、艺术启蒙——黄羲

黄永玉是在集美学习期间遇到黄羲的。黄羲当年已是颇具盛名的画家了,发现小永玉颇具绘画天赋,开始引领其接触国画,时常给他开“小灶”,耐心讲解人物画知识,从构图、运笔、着墨乃至于纤细的须发表达都给予悉心的教导。

黄羲那间兼作小画室的卧室成了小永玉的艺术萌芽之地。黄永玉在回忆录中曾写道:“黄羲先生在杭州美专教过国画,我们一听就佩服立正,他瘦而黑,留微微上竖的西式长头发,声音温婉,约带点福建仙游地区腔调的普通话让人听来舒服。”

面对这位既顽皮又聪颖的他乡少年,黄羲给予宽容与呵护,时常介绍家乡的风物,特别是中国画在仙游的兴盛史,还提及古典人物大画家李霞和李耕的艺术成就,让小永玉对那片陌生的土地产生了神往。

一次学校举办美展,小永玉以一幅屈原伫立江边的画作参展。黄羲为其题上鲁迅的:“泽畔有人吟不得,秋波渺渺失离骚。”还添了芦苇和江波作陪衬,屈原的胡子上也下了点功夫。黄永玉将老师的这些行为温馨地比喻为:“像爹妈在客人面前小儿子唱歌表演时忘形的帮腔。”

黄羲后来因与另一老师发生不快而离校。面对恩师的离去,年幼的永玉年少气盛,甚至动了念头,要狠狠揍一顿那个导致他恩师离去的教师。多亏猛吃了几碗干饭,才压住了那股怒气。

黄羲比永玉年长25岁,年龄上是一整代的差距。两人关系介于师生与忘年交之间,在相当长的日子里,黄永玉对自己与黄羲的关系该属何类是模糊的。

2011年春,“黄羲博物馆”在仙游筹建,黄永玉闻得喜讯,欣然命笔为博物馆题写馆名,落款为“学生黄永玉敬书”。

二、亦师亦友——朱成淦

黄永玉很早就涉足木刻,并在该领域取得不凡的成就。新中国诞生之初,黄永玉听从其表叔沈从文的建议从香港回到北京,在中央美术学院教授的正是木刻艺术。代表作有《周恩来总理》《鲁迅先生与木刻青年》《齐白石》《阿诗玛》等。而引领其走上木刻创作之路的,正是莆田人朱成淦老师。

朱成淦是一位优秀的美术教育家,早年就读于中央艺专,受业于徐悲鸿、高剑父门下。朱成淦当年也在集美学校从事美术教学,黄永玉与朱成淦缔结了深厚的友谊。在黄的心目中朱成淦亦师亦友,是影响他个性和艺术创作的关键人物。

早在1939年,朱成淦就介绍黄永玉参加野夫主持的东南木刻协会。当年,少年永玉身无分文,连买木刻刀和木板的钱都掏不起,朱成淦主动替他置办一套。小永玉的木刻处女作《下场》脱稿后,朱成淦参与命名,并推荐给《大众木刻》杂志社,投稿的邮费却没着落,朱成淦替他垫上。作品《下场》以一个日本侵略者身陷泥潭仓皇四顾为内容,体现中华民族全民抗日的浩大力量。发表后获得良好的反响,海内外多家报刊作了转载。收到第一笔稿费后,黄永玉首先想到的就是他的老师朱成淦,还钱时老师执意不收,黄永玉却坚决要还,为此两人推来推去了好一阵子,朱老师才勉强收下。那段困苦岁月里的琐事,苦涩而温暖。

朱成淦除了作画教导之外,还对小永玉的为人处世产生影响。在《黄永玉自述》一书中,黄永玉是这样描述朱成淦的:“朱先生参加学校的一切可爱的活动,他衷心热爱周围的日子,他不太按照常规控制自己的情绪。比如打篮球,跑来跑去发出怪声叫好,惹得观众跟他一起起哄,这一来,又反馈给他自己,就闹得更起劲,几乎把篮球赛变成另一种性质的节日。”

在小永玉眼里“朱先生心地纯良,两只眼睛像母鹿一样看着你,对你讲话。” 黄永玉是率真的人,他毫不掩饰自己中学时代的许多弱点,特别是在学业方面的严重偏科,几何学常考满分,代数却接近零分。他喜欢广泛的阅读,尤其对古文情有独钟,对英文却极为反感。结果,这导致他多次留级。面对因留级而消沉的小永玉,朱成淦曾不止一次抚着他的头安慰说:“没什么大不了,长大后并不靠那些东西!”

由此可见,朱、黄两人是交心的。熟悉他们的人都有一个共同的感觉,就是黄永玉在诸多方面与朱成淦极为相似。两人都率真,开朗,大度,是非分明。在大写意人物画方面,两人的作品,不论风格还是气韵,均可寻得共同的渊薮。

此后的数十年里,朱、黄两人的人生之路都坎坷。黄永玉曾因《猫头鹰》中画了一只睁一眼闭一眼的猫头鹰,被指责为对是时的社会现状心怀不满,成了黑画,历经磨难。此后,黄永玉迎来艺术创作的黄金时期,参与国家许多重大工程的设计工作,承担过毛主席纪念堂大厅主背景的设计,第一张猴票的设计等等。朱成淦则回乡从事中学教育。尽管相去甚远,两人的友谊未曾断过。

三、艺术导师——李耕

1942年夏,跟随战地服务团的脚步黄永玉来到仙游。让他兴奋的是,终于有机会对心仪已久的大画家李耕作深入的了解。对于李耕,他是这样记述的:“李耕老头用左手画画,手指夹缝里夹几管不同颜色的笔,可以随意地换来换去。他那时怕六十多了吧,一撮又硬又短的胡子,一顶毡帽,不按季节换长袍子,趿拉着布鞋走四五里长街去吃点心,后头跟一串小孩……”

此间,黄永玉还得到李耕一副对联:“雨后有人耕绿野,月明无犬吠花村。”黄永玉视为至宝。

客观地说,在仙游的日子里,黄永玉对李耕虽只是精神层面的邂逅,不曾有过师生的传承,但黄永玉对李耕绘画艺术精要的汲取无疑是准确的。纵观黄永玉不同时期的画作,尽管风格上存在大跨度的跃迁,但其画面始终透出清丽的诗意,这也许正是当年得益于李耕的启发。

多年后,已是中国美协副主席的黄永玉依然坦承:“李耕是我至今还很佩服和景仰的人,我暗暗受着他的影响,他的佛,他的胖弥勒,他的岩洞、山脉有很渊雅的法度。”