梦中踯躅

——黄永玉的莆阳情结(下)

文︱梦 奇

四、雪中送炭——陈啸高夫妇

在仙游期间,黄永玉的主要工作是美工,就在剧务和舞美设计过程中,小永玉的艺术天赋得以展示。

一天,小永玉正在一个大户人家的院墙上为话剧《原野》创作宣传海报。人物刻画得异常生动,吸引屋主人的目光。主人正是剧作家陈啸高先生,陈先生特地邀请小永玉在画作前合影,还表示要永久保存画作,由此两人开始了一段忘年交。

黄永玉在仙游漂泊的日子,国家正处于危难之际,民众的生活极其困苦,作为一名异乡游子其境遇更是可想而知。就在那时,陈啸高夫妇向他伸出温暖的双手,搀扶他走过那段艰难岁月。

《无愁河的浪荡汉子》等书中,黄永玉对陈啸高夫妇有过详尽的记述。陈先生早年毕业于上海大学,是瞿秋白的学生,热爱戏剧艺术。淞沪沦陷后,举家从上海迁回家乡仙游,自办剧社宣传抗日,夫人吴淑琼毕业于上海美专,极富艺术涵养,鼎力支持丈夫的事业。

陈先生家境富足,在仙游县城迎薰路有一处宽大的宅院。为了宣传抗日,陈先生铲除院子里几十株老龙眼树,整出一个大剧场,供剧团排练演出。

陈先生还拥有一大间的书,这让嗜书如命的小永玉兴奋不已。夫人似乎也窥出小孩的心思,便鼓励小永玉自由进出自家的书房,随心借阅。交代说:“只要在本子上登个记就行了!”那份信任让小永玉倍感温暖。

黄永玉曾在一篇名为《蜜泪》的散文中,记述了当时的感受:“像强盗闯进了银行,陈氏夫妇的书房里,有满满一屋子的新书,文学艺术、哲学科学,系统和趣味都极高雅。这真是意料之外的盛事,孩子奋不顾身地泡在这些财富之中。主人的慷慨和好心,使孩子得到终生难忘的教益。”

1943年底,战地服务团解散,小永玉面临着无处栖身的窘境。陈氏夫妇知情后主动挽留小永玉,在自家楼上为他布设一个温暖的卧室,还不时给零花钱。在那战火纷飞的年代里,陈氏夫妇为小永玉构筑的宁静一隅,让他暂时远离颠沛之苦,获得广泛的阅读。阅读中每遇疑惑,便向陈氏夫妇请教,总会得到悉心的指导,有时双方还会就某一观点展开争论。就在那期间,黄永玉系统阅读了《鲁迅全集》,明确了文学创作的要旨。

随后,黄永玉赴长乐等地的中学执教,但仍以陈先生的家为中心时常往来。逢年过节陈氏夫妇更是将这个素昧平生的外乡流浪儿,当作自己的孩子一样加以惦念。

七十多年后的一个春节,中央电视台制作一组关于过年的系列节目,邀请多位名人讲述平生最值得回忆的过年经历,黄永玉也在受访之列。采访中,黄永玉讲述了那一段不平凡岁月里在仙游的过年的经历,回忆起陈氏夫妇对他的关怀。黄老当时已是八十多岁的老人了,依然清楚地记着一个春节没能及时赶回去,师母就给他去信,信中说:“孩子,窗外的梅花开了,年近了。为什么还不见你回家过年。这很是让我们担心,担心天气冷你能挺得住?担心这混乱的世道里,你是否一切安然?”

忆及此,倔强的老头一度哽噎。

小永玉作画完全是随兴而为,常自卑无门无派,吴淑琼女士就启发他说:“艺术一旦落入窠臼,则失去个性。”

对此他终身心铭。

有一次,剧团遭遇日寇空袭,一颗炸弹落在一家理发店里,小永玉就在店内理发,吴淑琼女士闻讯后当场昏厥过去。小永玉从硝烟中钻出来,跑到她身边高声呼唤:“吴先生!吴先生!我是永玉!我是永玉!……”

反复的呼喊,才将吴女士从昏迷中唤醒。

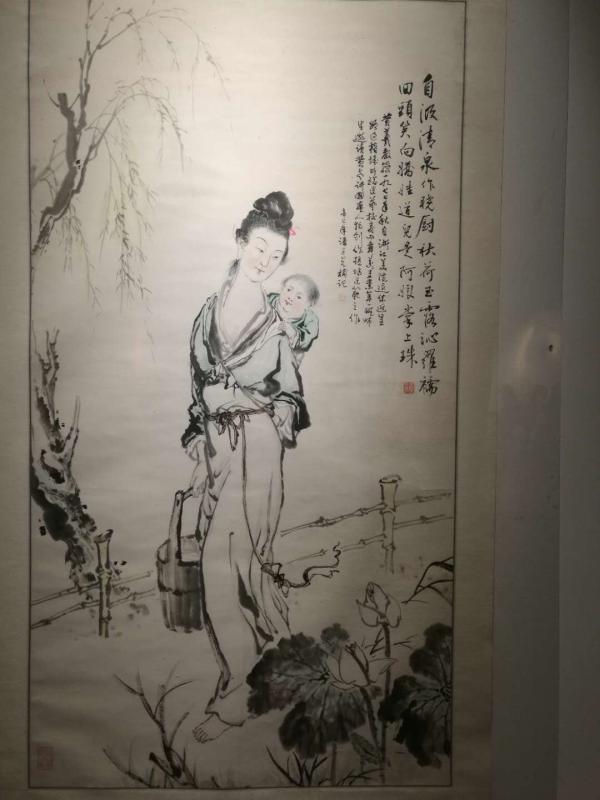

在黄永玉漫长的人生中,有三位女性被他景仰为一棵洒满阳光的高高的白杨树。分别是家乡的奶妈王氏和初中同班一位莆田籍的同学洪金訇,另一位则是仙游的吴淑琼。

无疑,陈啸高吴淑琼夫妇对这位异乡游子的关爱是全方位的、真诚的。一直以来,黄永玉都真情缅怀陈氏夫妇对其文学、艺术乃至于情感上的浇灌。

五、旧游之地——仙游

抗战全面爆发后,集美学校分批内迁安溪和大田。一个偶然的机会,黄永玉参加了战地服务团,那是一个为抗战筹款的官办剧团。追随剧团的脚步,他来到仙游,断断续续在此逗留了二年多的时间。

当年,少年永玉穿着一双由汽车旧轮胎裁制的凉鞋自惠安走进枫亭。那双不依季节更换的鞋,伴随着他走过莆阳大地的许多角落。直到二年后,在涵江,剧团王团长愣是把他拉进一家鞋铺,买一双新皮鞋,那是黄永玉平生第一双皮鞋,是团里对他辛勤付出的一份奖赏。虽然有了新鞋,小永玉却一直舍不得穿,坚持穿着那双旧凉鞋。

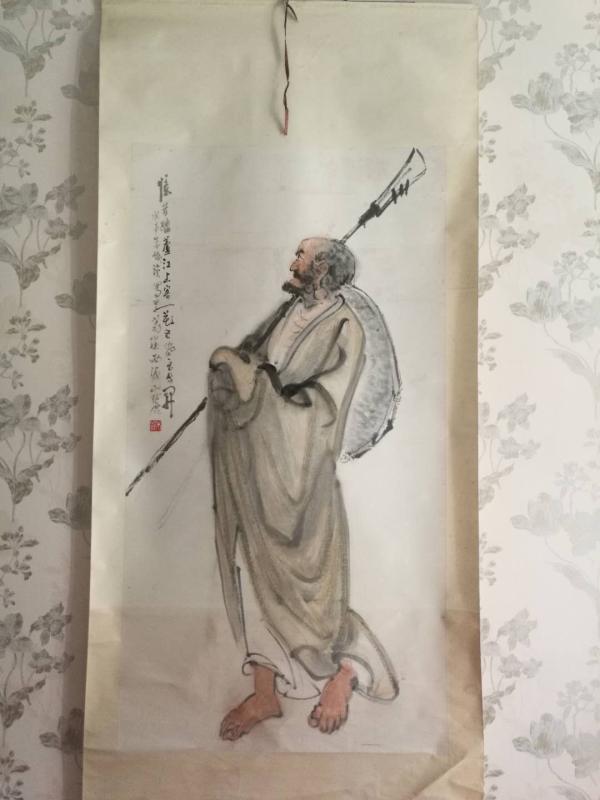

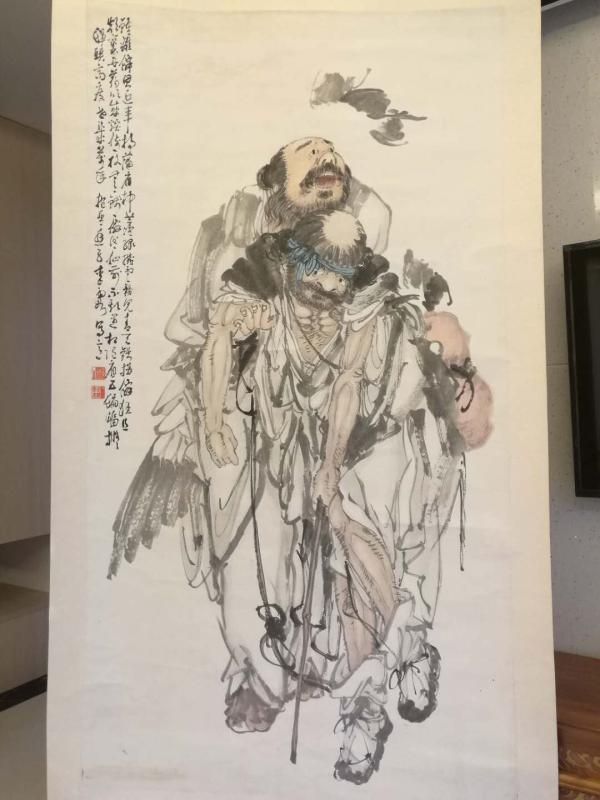

踏入仙游,他终于有机会走进黄羲老师用语言为他营建的神秘之乡。仙游的人文环境让他倍感敬佩,他曾写道:“福建仙游这地方非常了不起,出了许多大画家,李霞、李耕、黄羲,以后还陆续地有一辈又一辈的年轻画家出现。”

黄永玉所在的剧团以仙游为基地,排练《雷雨》《原野》《家》《日出》等话剧。成熟后就到莆田、涵江、福清和福州等地巡演,宣传抗日,号召民众出钱出力。每到一处,常常是万人空巷。

身为剧团美工,工作在台后,但上台救急总是难免的。黄永玉却生来是块“上场慌”的料,有一回导演临时让他客串一个小传令兵,就一句台词:“报告司令!敌人来了。”排练了好一阵子,可一上台,如同真得来了敌人一样,吱唔了半天,还是卡住了,弄得台前幕后都跟着他急。自那以后,导演再也不敢打他的主意。他也因此成了专职美工,贴好告示,画好布景便闲着。

生性勤快的小永玉,总是闲不住,他充分利用闲暇时间为民众剪影,所得款项悉数支援抗日。由于对人物轮廓的敏锐捕捉和准确表达,小永玉所裁剪出的影像颇受欢迎。在仙游有一位老医生接受剪影后,觉得十分传神,就带上全家老少前去剪。还有一位老先生要求剪二份,戴上眼镜与不戴的各剪一幅。甚至有一对新人也前来让他剪婚纱照……

大家的肯定鼓励他不知疲倦地剪着,以至于手都磨出泡来。尽管每幅剪影收费微薄,得益于那份勤劳与灵巧,还是募得不少款项,因此还得到上级的嘉奖。

……

二度寒暑虽然短暂,但仙游浓郁的人文气息哺育了他的艺术性灵,这片土地留给他太多的眷恋。耄耋之年,老人动笔撰写自传体长篇小说《无愁河的浪荡汉子》,用了大量的篇幅追忆了当年在仙游的日子,内容生动,感情真挚,记述了上世纪四十年代初仙游的风土人情,带着“永玉式”的幽默与风趣。

在黄永玉的记忆里,仙游是香甜的。甘蔗收成季节,各村各庄都忙着煮糖,以至于空气中弥漫的都是浓浓的糖香。

在黄永玉的情感字典里,仙游找不到怨恨,只有友谊,遇到的尽是好人。

六、魂牵梦萦——莆田

与仙游相比,黄永玉在莆田逗留的时间是短暂的。就那短暂的逗留,却留给他深刻的印象。他清晰地记着,莆田城里矗立着多座牌坊,有石砌的也有木构的,都古意盎然。一处大木坊上镌刻有“文献名邦”四个大字,笔力格外遒劲。街道一色是青石铺就,打扫得光洁。沿街书店颇多,充盈着浓郁的文化气息。他还在东门兜一家古玩店里遇到一位姓蔡名坤和的老举人,写得一手漂亮米体,赠他书作一幅。老人还盛情邀请全体团员到家里做客,畅叙幽情。

无独有偶。在涵江,小永玉同样遇到一位好老师,姓李名训,毕业于厦门大学中文系,在涵江一所中学教授中文和音乐。李老师也极为赏识小永玉,曾极力挽留他在中学任教,小永玉因剧团事务抽不开身,作了婉拒。

李老师有一位独生女,年龄与永玉相仿,需要给永玉送信,李老师就派女儿去,籍此鼓励两人相识。七十多年后,黄老依然惦记着那位女子的姓名叫李好音。好名字,好涵养,弹奏一手悠扬的琴声,让他联想到《诗经》中“食我桑葚,怀我好音。”

在回忆录中,黄老不止一次喟叹那位女子日后的不幸际遇。

2016年冬,黄永玉在集美偶遇一位长发披肩的女钢琴师,钩起他对往事的回忆,回京后他作一幅画,画中主人公长发及地,忘情弹奏,宛若女神。作品取名《李好音》。

在莆田逗留的时间尽管短暂,但莆田城的景象一直烙在黄永玉的脑海里。在《无愁河的浪荡汉子》一书中,他深情地叹道:“真舍不得离开莆田。环境,人情、文化深深刻在梦里。‘梦’这个东西很奇怪。一年三百六十五天,十年三千六百五十天,百年三万六千五百天。想想看,一辈子走过多少地方?见过多少人?偏偏梦里头只在几个熟悉的地方、老角落打转。梦里的几个老熟人,都还是原来年青样子,我的梦几十年常常做到莆田来,那些街道那些店,那些宁馨的小巷风景……”

他甚至将莆田与许多大地方作对比:“平生走过许许多多地方,有些地方就是入不了梦。当然凤凰老家也常在梦里,辰谿有一两回;长沙、汉口、上海那么轰轰烈烈的地方没有;台湾没有;厦门、福州没有;香港九龙有几回,安溪文庙不少,仙游陈先生家不少;江西的赣州和信丰都没有,北京留在梦里的东西也很少,会让人奇怪……”

六年前,集美校友会会长一行来莆田看望校友,正值龙眼收成季节。会长特地让我们选购一箱龙眼,给黄永玉寄去。会长念叨说:“黄永玉不止一次夸赞莆田的龙眼,说是世上最甜的,甜到梦里去。”

……

结语

黄永玉先生的家乡远在潇湘,机缘巧合让千山万水之外的莆阳成了他的另一个故乡。令人敬佩的是,近八十年间,那个无愁河上的浪荡汉子念兹在兹,将这片土地当作自己的精神原乡。

2012年,北京荣宝斋为朱成淦先生出版画谱,黄永玉为画谱作序,序文结尾,老人深情写道:“莆田是我旧游之地,著名的文献名邦,我常在梦中踯躅。”