陈嘉庚孙炳炎与乐安学校

文︱孙永吉

孙炳炎先生祖籍孙厝村。孙厝村自南宋孙伯雅携三子开基800多年来,繁衍单一孙氏族群人口近3000人。海外东南亚、台湾、金门等地数万人,传承堂号“乐安”。从宋元明清至民国,一直都是以私塾传教,没有创立新式学堂。

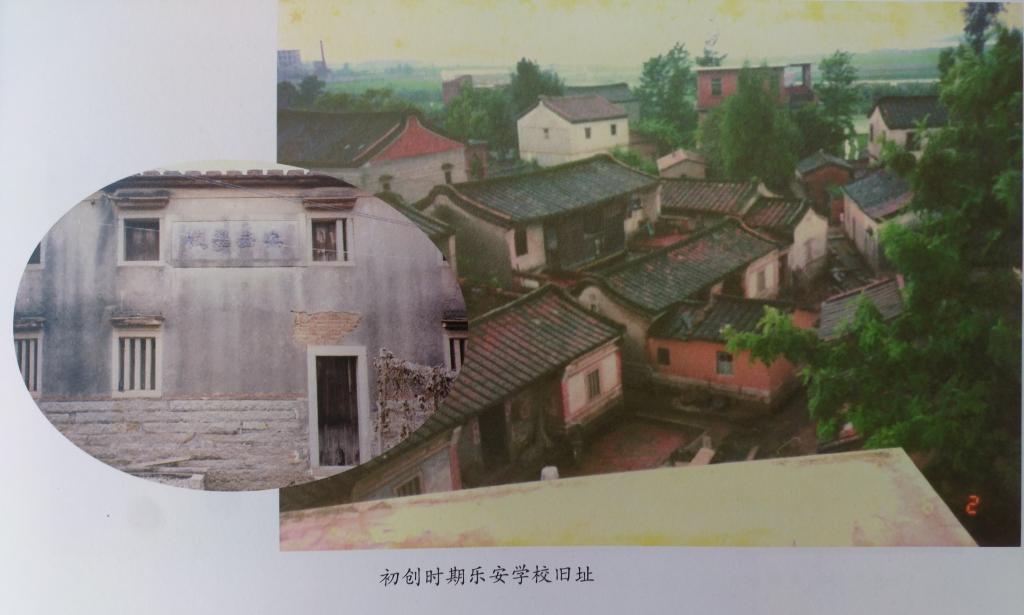

乐安学校旧址

乐安学校新址

1913年陈嘉庚创办集美小学,因忧虑尊慈故里孙厝村学子就读集美小学路远不便,遂于1920年,出资在孙厝筹办“乐安学校”。缺乏课桌椅及办公用品、教具等,陈嘉庚从集美学校抽调,师资也由先生筹聘、指派。孙炳炎、孙水胜、孙昆宗等乡贤即是该校第一届学生。当时仅有二个复式班,3名教师,60名学生。乐安学校是当时同安县第七区公私创办的十三所学校中较早的学校,也是七区华侨私办的第三所小学。从此,孙厝告别私塾,人文鹊起。

陈嘉庚命校名“私立乐安学校”,并亲自为学校题写“诚毅”校训。校训被描在教室的大木窗扇上;校名“乐安学校”四个大字是陈嘉庚委派孙炳炎,敬请旅居新加坡的书法家孙雪庵题写,寄回描摹在校壁上的。作为校匾,此匾历经80载,至今保留完好。

1921年至1923年,乐安小学列入陈嘉庚发动、并带头捐款的同安教育会补助对象,教育补助处设集美学校。因当时南洋不景气,多数认捐人未捐款,期间补助的30余校均由陈嘉庚独立承担。1924年3月,陈嘉庚指示集美学校校长,取消补助处另设教育推广部补助之。自1924年至1932年,乐安小学均被列为补助学校之首。1932年6月,陈嘉庚在凤林美社接办集美试验乡村师范学校,乐安小学划归乡师管辖,是其管辖的八所中心小学之一,经费由集美乡师负责。

自1924年至1934年,教育推广部补助乐安小学银元13396元。

1938年至1945年,日寇侵占厦门岛,日军飞机和高崎“三响大炮”日夜狂轰滥炸,集美学校及周边各校休学、停办或迁办。集美小学迁至孙厝,与乐安学校合办,时凤林、兑山、板桥等乡里的学生均来孙厝就读。在八年抗战中,乐安学校经历了艰苦而辉煌的兴学时代。学校凭借地形隐蔽,在险境中坚持办学,虽险象环生,却安然无恙。

抗战期间,陈嘉庚回国慰劳,完成任务后进行视察。1940年10月31日返抵故乡。第二天,起程视察,首先到了孙厝社,视察乐安小学校舍,然后再往集美小学仑上分校看望师生。为了解决孙厝社适龄儿童和集美难童就学问题,他指示集美学校于1941年2月,在乐安小学校舍设立集美学校孙厝分校(同时也在集美设分校,连同仑上分校,共三所),直至抗战胜利。

解放前,乐安学校作为中共闽西南地下党的活动据点,为革命作出了贡献。

1947年,孙炳炎先生为减轻陈嘉庚的负担,亲自接办学校。经费由孙炳炎及宗亲华侨承担。

新中国成立后,陈嘉庚回国定居,参政议政,扩建厦门大学和集美学校校舍,继续关心孙厝社的乐安小学。除由集美小学支持学生课桌椅外,他多次接见回国观光的孙厝社爱国华侨孙炳炎,与其促膝谈心,关心家乡教育事业。孙炳炎受陈嘉庚关心孙厝社公益事业的言行所感动,首捐8万元,兴建乐安小学校舍和办公室。此后,他承担乐安小学全部经费,同时不断扩大办学规模,在海内外有相当的影响。

1956年,孙炳炎到北京参加国庆典礼,返乡省亲,亲临乐安学校会见学校董事会和诸乡老以及全校师生,询问学校办学情况,并在学校前合影留念。他对学校关怀备至,得知学校发展迅猛,校舍难容生员,遂计划扩建校舍。返星后,孙炳炎发动华侨乡贤捐资兴学,自己带头捐出巨资,乡贤踊跃捐献,建校资金很快筹足。

1957年,孙炳炎再次返里,选定校址,委托学校董事会孙文哄、孙宽裕和孙昆仑管理施工。1958年两层新校舍竣工,1959年春迁入新校舍上课。

1961年1月,陈嘉庚先生染恙,在京住院。其间,他还牵挂着“乐安学校”的发展。当他得知孙炳炎欲再拓建校舍创办幼稚园时,他自京发信函示孙炳炎:“近闻先生拟在贵乡建幼儿园一座,我建议将小学旧校舍改做幼儿园,将新建小学校舍左右扩建教室各一间,连前共六间,并将后面接建礼堂一座,大约可容七八百人,估价全部工料费约二万多元。如照此计划进行,不但教学方便,而且发展也容易。添建礼堂是贵乡群众所要求,因贵乡未有大厦可作开会场所也…”。字里行间足见嘉庚先生对家乡教育事业的关注。1961年3月3日,孙炳炎复函陈嘉庚先生:“…遵照来示计划进行,所需经费已汇存集友银行。家乡教育福利事业素蒙鼎立协助,感激莫名,谨此致谢!闻老伯染恙,侄及此间亲友,均甚关怀,谅吉人天相,早占勿药,恢复健康为祝”!陈嘉庚和孙炳炎先生对乐安学校的发展时时记挂在心。

1961年8月12日,陈嘉庚在京仙逝的消息传来,孙厝村民无不悲痛垂泪,并自发到集美火车站迎接灵柩返集。

1962年,孙炳炎在小学东边建起乐安幼儿园,实现了陈嘉庚生前的心愿。

60年代,凤林村、下梧社及周边村社学童到孙厝乐安学校就读高小。

1956年至1981年,孙炳炎又出资围海垦筑“高埭”、“新埭”、“后埭”、“海埭”四个鱼池,原云龙岩庙口鱼池也划归学校做完校产,由学校董事会管理,收入补充学校经费。

1971年,学校由政府接办更名为“孙厝小学”。其间学校还受到孙炳炎及新加坡华侨孙周源、孙天宝、孙贤治、孙天发、孙瑞琦等宗亲们以及李氏基金的支持和资助。

1979年,孙炳炎捐资10万元建成学校礼堂“清廉堂”,1988年又由新加坡宗亲孙周源捐资5万元建一座备用校舍“周源楼”。

1983年6月起,学校复称“乐安小学”,由政府和董事会共同管理。

1999年后,学校得到迅猛发展,集资169.2万元(其中市、区政府50万元、后溪镇政府20万元、孙厝居委会60万元、集美区教育局10万元),不足之数由孙炳炎教育基金会及众侨亲、村民捐献。

学校扩建“诚毅”教学楼,建筑面积1742平方米,2000年8月竣工,2001年验收投入使用。

2008年12月至2009年9月,学校筹资500万元,把大礼堂“清廉堂”及“周源楼”改建为五层的“清廉楼”,建筑面积3800平方米,2010年落成投入使用。2010年春,乐安学校建校90周年,孙中山先生孙女孙穗芳博士、集美区乐安联谊会分立孙中山先生和孙炳炎先生铜像于清廉楼旁。此时,学校占地总面积7570平方米,总建筑面积5542平方米,其中有配备了投影仪、音响等设备的多媒体教室,还有实验室、仪器室、图书室、阅览室、电脑室、音乐室、美术室以及保管室和少先队部等综合课室。学校还增建了操场、塑胶跑道、篮球场、排球场,乒乓球桌等体育设施;并按规定标准配置了电脑、实验仪器、图书等,不断完善教学设备。学校面貌日新月异,教学质量日益提高。

2015年10月,乐安小学九十五周年校庆,孙炳炎教育基金小组敬立“乐安小学碑记”于清廉楼前。

百年来,乐安学校培养了众多学生,小学、中学、中专毕业者数千人,大专以上学生近500人,博士6人,硕士26人,处级干部10人,科级10余人,教师数十人。今日,孙厝民风淳朴,英才辈出,众多的孙厝子弟在各行各业奋斗拼搏,取得骄人业绩,回馈社会,报效故乡、母校。

陈嘉庚先生和孙炳炎先生虽已驾鹤西去,但他们创办和接办乐安小学的恩泽永存孙厝村民和学生心中,百世流芳。

校主陈嘉庚创办、校主孙炳炎接办,孙中山铜像与孙炳炎铜像同立于一校园,熠熠生辉,照耀后人。

一座小学,两位校主;两位伟人,两尊铜像。古今中外,实为罕见。

两代倾心接力办学,百年树人德懿千秋!

伟哉!壮哉!奇哉!美哉!母校乐安学校。