共事四十年

文 | 任镜波

我认识陈经华老师已经40年了。我一生工作4个地方10个单位,最后一站是母校,在这里我工作了15年。我于1994年6月退休,退休后的头5年参加筹建集美大学,之后一直在集美校友总会服务,至今也有25年了。在结识陈经华老师之后的40年中,在工作和交往中,我对他的了解和友谊逐步加深。他不仅是我一生中共事时间最长的同志,也是一位对我有着深刻影响的挚友。

记得初识陈经华老师是在1980年,那时我刚从外地调回集美航专。叶振汉校长嘱咐我协助他了解各部门筹备60周年校庆的工作进展情况。我在卓杰华副校长的引领下,到正在布展的校史展览室走走看看。校史展览室在即温楼,那是我很熟悉的地方,是我做学生时的宿舍楼。布置展览室的有三个人,一位是筹展负责人李子平,一位是陈经华,还有一位是教务处的李贵来。陈经华是展览室的设计兼美工。卓副校长指着他介绍说:“他是英语老师,厦大毕业的,在铁道部当过翻译。”他是我回到母校后认识的第一个老师。看过展览室布展的内容、文字说明、装帧设计和风格形式,我顿时觉得这位陈老师不一般。一个英语老师能写会画,当属多才多艺之人;大机关出来的翻译官,会干布展这样的实际工作,说明他会干实事,体现了他做人的人品。我对陈经华老师“一见钟情”,也许就从这时候开始,我便对他有了好感。

那时,我白天工作,晚上爬格子。累了,我就泡杯茶,坐在沙发上跷起二郎腿,边喝茶,边看看小说,听听收音机。看书、听戏、听音乐是我多年的习惯,也是我的自得其乐。一天晩上,我偶然地在《福建文学》上看到一篇题目叫《李石滚买箩筐》的短篇小说,再一看,署名陈经华。那是陈经华老师写的小说,我不由其主地往下看。

《李石滚买箩筐》写的是改革开放初期惠安南部的一个庄稼汉。凡人小事,写得活灵活现,富有乡土气息。若没有深厚的生活基础和敏锐的观察力是写不出来的。这种感受与过去看“三突出”“三陪衬”和“伤㾗文学”大不相同。后来,我又听人说,陈经华和骆怀东合作写过电影文学剧本,省文化局的一位领导还为他们的剧本起了片名,叫《梦断天涯》。福建电影制片厂也看好这个剧本。他们两位后来都成为福建省作家协会的会员,也就是俗称的作家。我打心里喜欢他们,也希望借机向他们学点写作。

1983年5月的一天,陈经华老师拿着厚厚的一包文稿找到我,问能否帮助打印。那时,我是集美航专党委办公室、校长办公室主任,属下的打字室有三位打字员,为筹备集美学校70周年校庆,他们要打的文件很多,忙得不可开交,超负荷工作,经常加班加点。陈经华手中的文稿是他和集美师专中文系副教授林懋义合作的《陈嘉庚的故事》,是应广州《羊城晚报》海外版的稿约而写的。我听到书稿是有关陈嘉庚的故事,觉得应该支持,二话没说就欣然答应了。我把这个任务交给打字室里文化水平最高的一位打字员,请她帮忙。事后听这位打字员说,《陈嘉庚的故事》写得引人入胜。她边打,边欣赏,不亦乐乎。

《陈嘉庚的故事》署名“陈彬”,是陈经华与林懋义的笔名。两人合作,陈经华执笔,林懋义审读。书稿有10万字。我私下交代打字员,多印50份,准备给几位校领导每人送一份,剩余的留给应邀前来参加校庆的知名校友。校庆时,来校的校友很多,人多书少,校友们只能排班轮流看。领导和校友看了都一致叫好。稿子在《羊城晚报》连载,每周一期,连载三四个月,主要讲述陈嘉庚兴学的故事。之后,《福州晚报》也连载该稿,题目是《陈嘉庚的后半生》,重点是陈嘉庚抗战和回国参政以后的故事,每天一期,历时两个月。

1986年,国家教委组织编写《师范群英 光耀中华》一书。因为我先后在建阳师范、南平师范工作过,省教委便把我推荐给编委会,建议他们向我约稿。我觉得陈嘉庚先生创办师范教育的思想及其办学理念、宗旨、特色做法等等,百世可风。为了使这篇文章能达到更高的水平,我转请陈经华老师来完成。按稿约,文章不得超过5000字。陈老师问超过怎么办。我说您放开写,尽管挥洒,写完让编辑去处理。结果,他写了两万五千字,是要求的5倍。文章发表时,没删一个字,没改一个字,一字不差地全文刊发。文章就像他本人说话一样,平实而有点诙谐,侃侃而谈,引人入胜,深受好评。我对他既感激又钦佩,也从中学到了一些写文章展开思维的方法与技巧。

1980年《集美校友》复刊, 1984年1月正式成立编委会,张咏青老师任主编,我是6个编委之一。1988年,张老师去香港定居,大家推荐我接任主编。我请集美财专办公室主任白少山、福建体院的一位老报人郑如赐担任副主编,依靠来自各校的编委,实行各校轮流坐庄编写学校专页的办法办刊。后来,白少山工作调动,郑如赐退休,轮流办专页的办法碰到诸多困难,效果也不理想,我只好另辟蹊径,拖身边的同事“下水”,请他们帮忙。我先后请了在航海学院工作的吴子东、朱晨光、梁振坤等人出任副主编。他们都是我得力的搭档,是航海学院的笔杆子,都是办刊的行家里手。后来,他们工作变动,由谁来接手《集美校友》的编辑工作又成了问题。

我想到陈经华。他原是集美航海学院基础部副主任,受国家教委派遣到新加坡国立大学当高级访问学者,刚回国不久。此前,他写的陈嘉庚故事,曾在《集美校友》连载了三年多,校友反映很好。我“程门立雪”,请他出任副主编。他欣然同意。我还请来水产学院宣传部部长陈晚生,也当副主编。他们还轮流当责任编辑。陈晚生因工作太忙,做了几期后,就辞职了。《集美校友》编辑工作的全副担子就落在陈经华一人的身上。

1999年,陈经华出任集美大学外语教学部(集大外语学院的前身)主任,仍任《集美校友》副主编;2002年,改任主编。从1998年当副主编至今,他已为《集美校友》服务了22年,其中任主编18年。他是《集美校友》主笔第一人。在这22年中,《集美校友》编辑部非常稳定,编务工作有序进展,刊物质量不断提升,发行量持续增加。应该说,《集美校友》的这些成绩,陈经华老师功不可没!他对《集美校友》尽心、尽力、尽责,视刊物如生命,对每期的布局,对每一篇文章,对每一张照片,甚至对每一个字都花费了心思。每当新一期的《集美校友》从印刷厂送来的时候,他都要在第一时间拿到手,捧在手上翻阅,那种激动、关爱的表情,就像一个初为人母的妈妈看到自己的新生婴儿一般。

他始终坚持办刊宗旨,把稳政治方向,不受诱惑干扰,把刊物办得堂堂正正、干干净净,做到“守土有责”。

他坚持按时出版,守时如约。对一个社团的报刊来讲,要做到这一点并不容易,尤其是对只有“义务兵”的编辑部来讲,更具挑战性。主编的责任大、压力大,没有节假日。每年春节,人家热热闹闹庆团圆,他还在一边爬格子,看清样。即使是在他人生最悲伤的时刻,他仍然咬着牙,在泪光中看稿、审稿,保证刊物如期出版。

他精心编稿,热诚对待作者。对来稿,只要有内容,有信息,不管文章写得好不好,他都尽全力修改,为他人作嫁衣裳。知道内情的朋友说他是“化腐朽为神奇”的高手。因此,他培养出了许多作者。一位清华的高材生生前说过:“我是读工科的,会搞科研,不会写文章。在《集美校友》发表的大大小小文章,都是经过陈主编大刀阔斧修改过的。我也因此学会了怎么写这类的文章。”

他不断探索,总结出一套适合刊物自身编辑特点的工作程序,规范、协调编务人员的职责,使刊物的编辑、出版运行自如。他是主编,不兼美编,却能对每期版面的安排、设计都提出非常专业的修改意见,给美编以具体的指导,把刊物的质量提高到一个新高度。资深美编对他的意见心悦诚服,新美编在他指导下迅速成长。

刊物的年检如同一次大考,但22年来,《集美校友》每年接受省、市年检,都是赞誉多多。在一次全省侨刊乡讯工作会议上,省委宣传部副部长、省委外宣办主任卢承圣赞扬陈经华教授是“侨刊乡讯泰斗式的人物”。这个评价,他受之无愧!

我自从1988年接任《集美校友》主编后,都一直为着《集美校友》的生存与发展而忧心忡忡。然而,这22年却是我对刊物最放心、最有信心的时期。在我担任集美校友总会理事长的14年间,陈经华老师独当一面,全责承担《集美校友》的编辑与出版工作。《集美校友》可以说是占了总会工作的“半壁江山”。海外有一位老校友说:“看到刊物,想到总会;未见总会,常见刊物;诚毅校训,中心永藏。”可见刊物在总会工作中的重要作用。

陈老师年近八旬,但仍充满活力。他活得精彩。精彩在于近40年来他对陈嘉庚精神的研究和传承所取得的成就。他既精通英语又精通中文,先后以中、英两种文字编著了诸多版本的陈嘉庚故事。其中英文版的Tan Kah-kee(《陈嘉庚》)几度再版,作为英语阅读课教材,走进高校英语课堂。他是陈嘉庚研究的专家,不仅担任集美陈嘉庚研究会副会长,还编著《陈嘉庚》《陈嘉庚故事》《陈嘉庚的后半生》《学村往事》《百年往事》《爱国华侨黄丹季》《李尚大画传》《嘉庚弟子》等书。他撰写的陈嘉庚研究论文,不是众所周知的材料重复,而是他独到见解的表述。他在研究与践行嘉庚精神的结合上,也做得很好。他把宣传、弘扬嘉庚精神作为自己“尽天职”之举。他可以隨时应邀到各种场合,向不同对象讲陈嘉庚的故事,时间可长可短,题目可以随时点。他有条不紊,娓娓道来,听者无不喝彩。他热心宣传各地学习贯彻习近平总书记给集美校友总会回信精神,印制了两万多份彩印的习总书记给集美校友总会回信的全文,分送给海内外校友,起了推动学习贯彻的作用。他撰写的《我国侨务工作新的里程碑》等论文,在《集美校友》刊登后还被其他刊物转载;他在第二届“嘉庚论坛”上的即时发言,以“安溪的陈嘉庚施金城”为话题,阐述嘉庚精神的价值,多次获得热烈的掌声。他声名在外,有关部门、多家媒体有求于他,他都热情相待,不遗余力。无论在什么场合,遇到什么事,他都要分清是非,说真话。他善于解惑释疑,让人大开眼界。前些年,教育界对捐资、收费等问题出现了一些议论,如:在集美学校捐资建校舍,可否用捐建者的名字冠名;用“嘉庚”“诚毅”作校名的学校,可否收高学费。我求教于他,希望他用陈嘉庚的言论和实践作出明确的回答。他不假思索地给了肯定的回答,并帮我从陈嘉庚的言论中找到精确的“准字”答案。

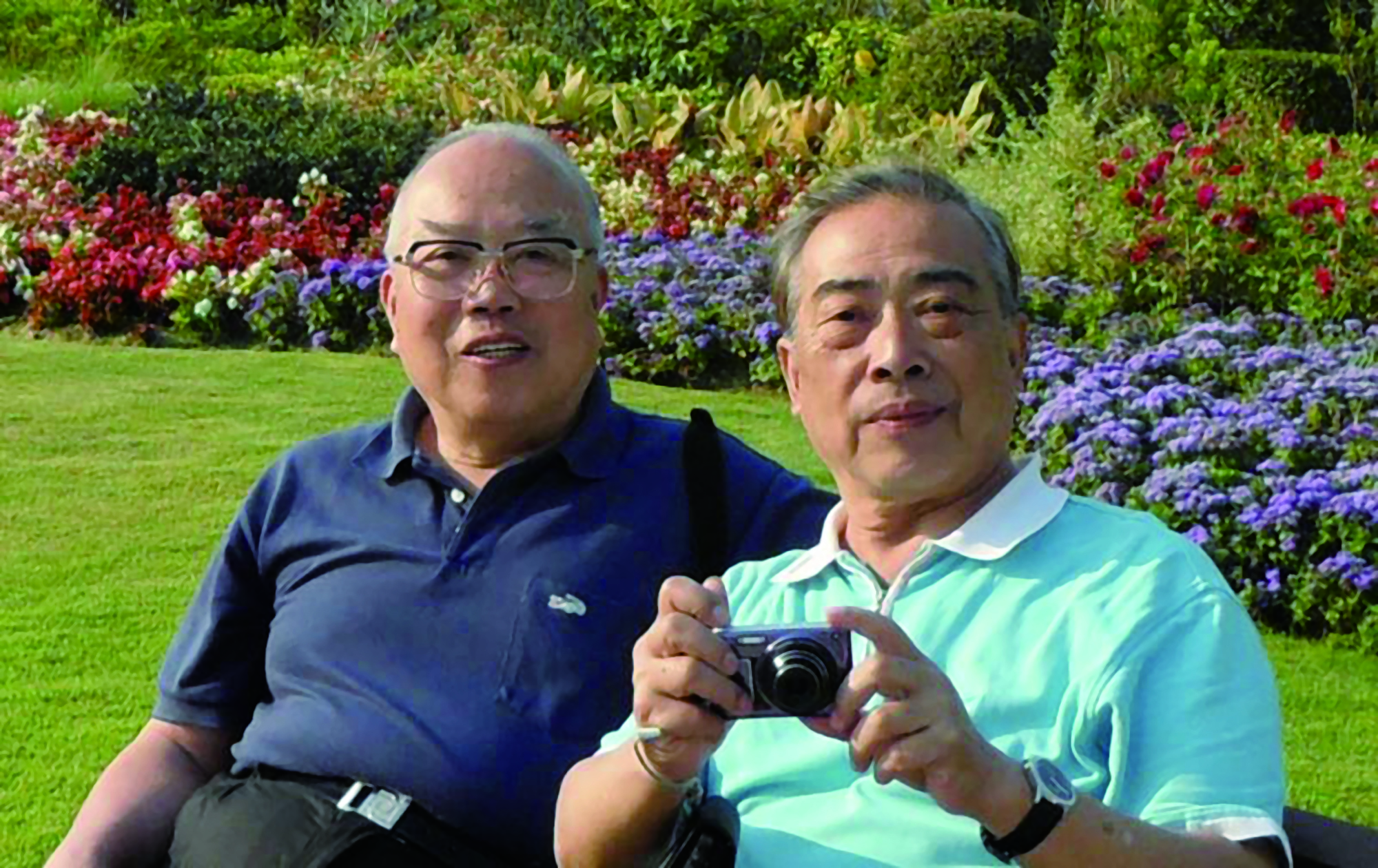

陈经华是英语教师,直到72岁才离开三尺讲坛。我刚到航海工作的时候,曾到他任课的班级了解情况,同学们对他的教学反映很好。我就此写了一篇报道,发表在《厦门日报》上。参加总会工作后,他经常和我们一起外出参加校友活动。每到一地,都有校友来拜访他这个昔日的恩师。他常问校友:“你英语学得怎么样?”校友说好,他就风趣地说:“那是你自学的。”校友说不怎么样,他会说:“那是我教得不好。”

他学识广博,为人随和,乐于助人,人缘好。与其交谈,他谈笑风生,妙语连珠。他和各个年龄段的人都能很好相处。他和年轻人之间没有代沟,年轻人都喜欢他,有的称他“老顽童”,有的称他 “老帅哥”,不少女同胞愿意当他的干女儿。他是值得我和大家尊敬的一位好老师!