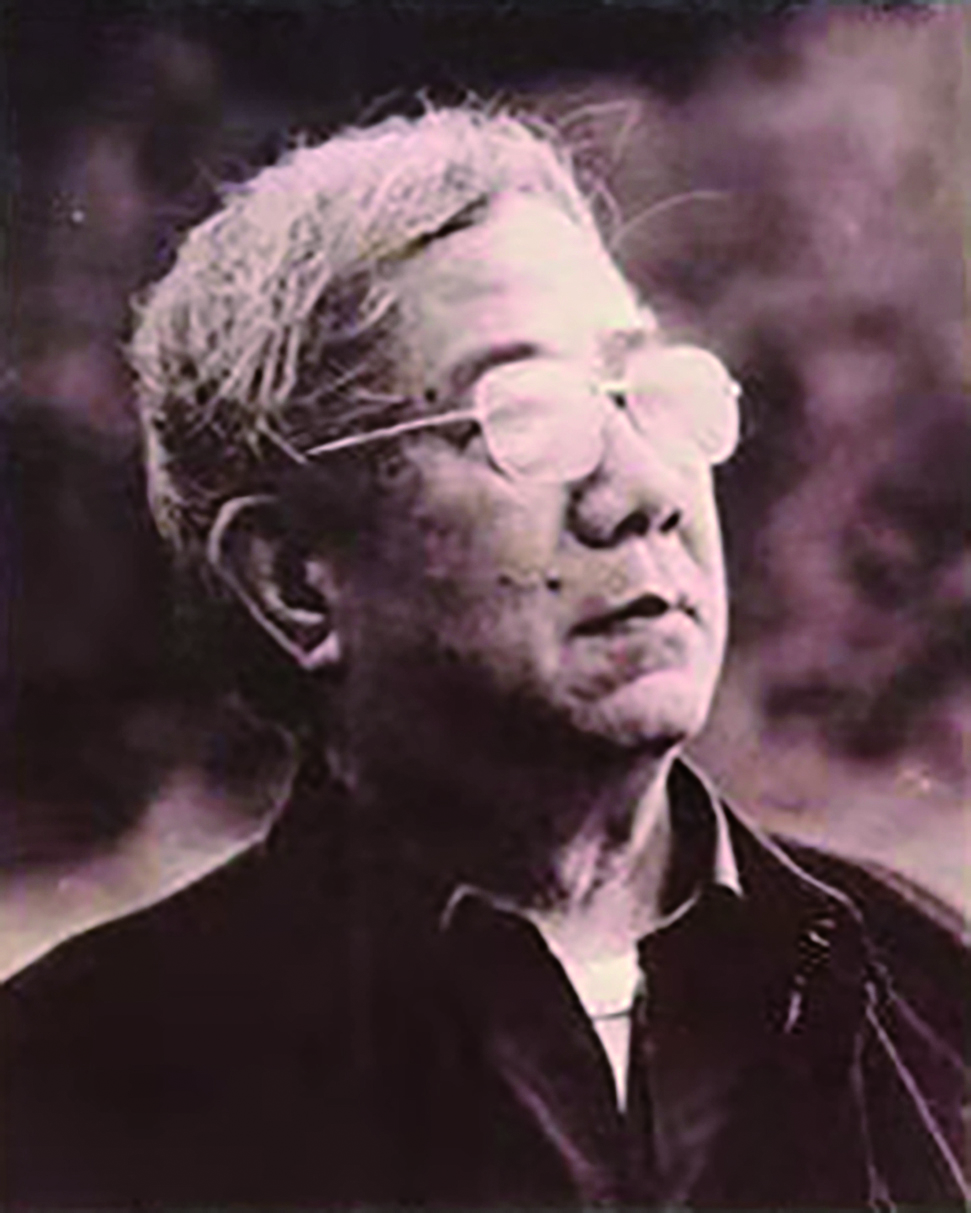

从集美学校走出的著名电影导演汤晓丹

文 | 黄鸿仪

电影是一种喜闻乐见的艺术形式,它那具有曲折动人的故事剧本、离奇诡谲的情节、演员出奇生动的表演、迤逦精彩的景色……吸引着无数观众的眼球,不同地区、不同国家、不同民族的民众都爱看电影。但一部好看的电影诞生不容易,其故事影片的摄制组要由导演、制片、演员、摄影、录音、美工、作曲、照明、置景、服装、化妆、剪辑、道具……通力合作、又要实施经济核算、计划管理、所以电影是一种综合性的艺术创作的形式,而其中起关键作用是导演。导演自身崇高精神境界、渊博学识、丰富阅历、创新理念、革新实践……是成功影片重要条件。

我国影坛著名导演汤晓丹伴随我国人民电影事业的前进步伐而成长,数十年先后导演了《胜利重逢》《南征北战》(与成荫合导)《渡江侦察记》《南昌起义》《红日》《不夜城》《祖国啊·母亲》《廖仲恺》《傲蕾·一兰》等多部影迷们耳熟能详的电影作品。当今年过六旬以上的老人都曾受到过这些影片大无畏的革命精神、曲折动人的故事情节、惊心动魄激烈战斗场面的感染与熏陶。国家和人民对他在电影事业发展做出令人瞩目的贡献有着很高的评价,授予他“优秀影片奖”“一级导演奖”“最佳导演奖”。他执导影片《廖仲恺》曾荣获第四届中国电影金鸡奖“最佳导演”桂冠。他对电影艺术无比热爱,在电影创作实践上精益求精,是一位在电影艺术漫长道路上不知疲倦长途跋涉者、是一位一步一个脚印地始终不渝地追求者,多次被评为劳动模范和艺术节的“先进工作者”。

1910年,汤晓丹生于福建省华安县仙都乡云山村,其家境并不宽裕,他自幼在农家中长大,常参与田野土地农作,深知农民生活的艰辛与甘苦。家境窘迫,小小年纪饱尝贫困的汤晓丹体弱多病,在缺医少药的山村备受病痛的折磨。为了谋生,年轻的汤晓丹重病未愈便出外讨生计。他考入侨领陈嘉庚先生创办的厦门集美农林学校,受到校训“诚毅”熏陶,确立了他毕生“诚以待人、毅以处事”的为人准则。农校课余他酷爱美术,曾把画作投稿上海《大众艺术》,作品被刊用又得到刊物美术编辑指导,画艺日进,画兴更加浓厚。凭着与《大众艺术》的交往,他萌生闯荡上海的想法,并决意只身赴上海,以其美术特长投入上海文艺圈,先在中国商业美术公司绘制广告画。而此时,他又迷上了电影,带上面包或饼干在电影院里呆上一天是常有之事。1932年,汤晓丹考入天一影业公司,担任电影美工师,绘制影片中的布景、设计道具,还在电影拍摄棚中做些辅助工作。这一时期,他对电影拍摄制作流程已经了解与熟知,并独立担任影片《小女伶》《女明星》等影片的美工师。第二年,天一影业公司的老板兼导演拍摄电影《白金龙》,让汤晓丹担任美工师。出人意料的是,导演染病不能执导《白金龙》,于是请汤晓丹继任此片导演。汤晓丹意外从美工师当上导演,执导时格外用心、精益求精,把《白金龙》拍成情趣横生、具有浓浓艺术感染魅力,又能吸引广大观众眼球的影片,在香港、东南亚等地公演大获成功,一举轰动影坛。汤晓丹银幕生涯有了良好的开端,此后他又拍摄了《飞絮》《飘零》等表现劳动人民在苦难中呻吟、反映他们心声的电影作品。1934年秋,汤晓丹接受香港“邵氏公司”赴港拍片的邀请。他赴港首次观摹苏联电影《夏伯阳》留下深刻印象,社会主义、现实主义创作理念的影响和启示,促使他明确如何正确用电影艺术描写战争,从此影片上的“战争”和生活中的战争同他结下不解之缘。不久他便导演了表现抗日游击队战斗生活的《小广东》《民族的吼声》等进步的影片。1939年日军进攻香港,汤晓丹正住在香港尖沙嘴,此地是英、日两军争夺剧烈战斗之地。他不顾安危地居高临下俯视硝烟弥漫、火光闪烁、枪弹呼啸、爆炸声震耳欲聋战场惨烈景象。他目睹日本侵略者凶残地用重炮轰击着座座高楼大厦,一片片大楼顿时倒塌,废墟中无辜百姓陈尸满街的惨况。汤晓丹心中涌起对日寇无限痛恨之情,坚定了他决心汇入抗日洪流,走投入左翼电影创作之路。日寇占领香港后曾有无耻汉奸邀请他拍摄美化日本侵略的电影《香港攻略》,他坚决拒绝这种卖国汉奸电影的拍摄,为此受到日本占领者的敌视逼迫。汤晓丹立即改名换姓乔妆离开香港,赴广西桂林从事进步的电影与戏剧活动。

新中国成立后百废待兴,人民电影事业成为文艺战线重要部门,汤晓丹可以大显身手机会来了。他开始导演表现解放战争内容的影片,讴歌人民解放军英勇杀敌节节胜利的故事,先后拍摄《胜利重逢》《渡江侦察记》《南征北战》(与成荫合导)《红日》《沙漠里的战斗》《南昌起义》等史诗般电影。每部电影展现出的壮丽纷繁的鏖战场景让观者惊心动魄,并为决战胜利欢欣鼓舞。不仅有宏大的战争场面,又有丝丝入微的人物内心世界,观影者在视觉上受到强烈的冲击、在心灵上更是受到巨大的震撼。他导演的影片构思严谨、流畅、生动、博大,成功地表现革命历史与军事战斗生活给人留下难忘的印象。记者采访他时曾风趣地问:“你怎会那么熟悉战争场面?”汤晓丹微笑地说:“人们都以为我当过兵,打过仗,在军营里生活过,那是误会。但是我亲眼目睹过好几次战争场面。1932年在上海发生‘一·二八’事变,日本人攻打上海火车站时,隆隆炮声此起彼伏,我居住在火车站附近,见战火纷飞、浓烟弥漫,被炸死无数百姓横尸街头,此惨状历历在目……还有1939年日军攻打香港的情形。我在战火中历经艰险,是战争的现实与残酷让我的电影拍摄更加真实还原了战争场景。我也希望通过电影艺术鞭挞那些非正义、反人类的侵略战争,让其永远成为历史的教训!”汤晓丹对电影有着执着的热爱,其敏健的身影常在摄影棚里忙碌,是位不知疲倦的电影导演,一生导演了四十多部精彩的影片,使无数观影者获得一种足以涤荡心灵的感动。汤晓丹对电影艺术充满敬畏,常与同行切磋交流、取长补短,合作指导。例如1952年他与成荫联合导演《南征北战》时,因成荫来自解放区对解放军比较熟悉,便由他专拍解放军战斗、转移的镜头;而汤晓丹专拍国民党军队东逃西堵,在运动战中被牵着鼻子走的镜头。在建国初期电影界拍摄革命战争历史影片的经验不多,两位资深导演一正一反,在银幕上各自指挥着“千军万马”展开了一场大规模的“战争”。此片展现了视野广阔、场面宏伟的战争场景,塑造了解放军指战员、根据地民众、地方武装力量各方面人物形象,洋溢着革命英雄主义精神。

汤晓丹为中国电影事业的献身精神与他的导演艺术光辉令集美校友为之深感自豪。

(2021年3月20日于南京春天家园)