修缮古厝侨房 留住乡愁记忆

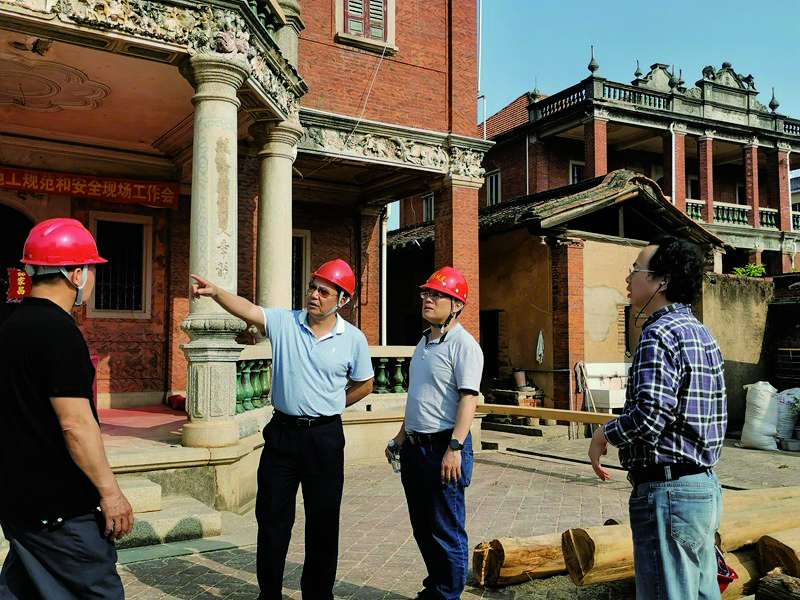

在侨乡集美的社区村落中,有不少中西融合的古厝侨楼,诉说着一代闽南华侨深沉的家国情怀。位于侨英街道东安社区的张家两故居和张水群宅,就是承载着乡愁的百年闽南古厝。日前,集美区启动对这两处历史文化遗产的保护修缮工作,延用传统工艺修旧如旧,让古厝侨楼能够“延年益寿”,留住乡愁和记忆。

张家两故居始建于清代,由三落大厝与北侧一列护厝组成,占地面积759平方米,大厝前有红砖小庭院;张水群宅始建于民国时期,是坐东朝西、占地360平方米的两落大厝。两处建筑整体均为砖木石结构,中为厅堂、两侧边房,硬山顶配燕尾脊,外墙红砖铺面装饰有彩色交趾陶、泥塑装饰,即使经过百年岁月洗礼,仍然可见当年制作的精美。张家两(又名张两端)21岁下南洋,是陈嘉庚先生的得力助手,后创办橡胶企业,曾担任新加坡同安会馆主席及新加坡同安商会会长,他一方面支持教育事业,一方面在陈嘉庚的号召下参与抗日救国。新加坡沦陷后,张家两回到故乡东安村创办私塾、小学,捐建医院、公路,所居住的古厝成为他参与抗战、兴办教育的“堡垒”。张水群是菲律宾华侨,生于清末,同盟会会员。他曾创办多家企业,积极参与抗日救亡运动和救灾工作,热心公益、教育事业。1933年他在旧居旁边修建了精美的红砖侨房。百年古厝记载了老一辈华侨的创业史和乡愁情结,成为侨乡的历史见证者。

在岁月的侵蚀下,百年古厝渐渐斑驳老化。“闽南传统砖石木结构易受风雨侵蚀,一些木构件由于病虫害失去了承重力,屋主用了一些钢结构作临时支撑,亟须进行整体的抢救性修缮。”修缮工程代建单位负责人告诉记者,这次的保护修缮本着“最小干预”原则,延用当时修建的传统工艺技术和材料,使用的是土窑烧制的瓦片、牡蛎壳灰,力求还原主体建筑原有的空间格局和外观样式,最大限度地保持其真实性和完整性,预计每栋建筑的修缮工期为半年左右。

两处建筑集闽南古厝与西洋建筑风格于一体,自然少不了雕梁画栋、朱瓦飞甍。“故居保留了清代闽南建筑风格,展现的木作、砖作工艺具有典型性,结构、雕塑和彩绘等装饰也有较高的艺术价值。”为了保护木雕、石雕、彩画等艺术构件在施工过程中不受到破坏,工作人员用气泡膜仔细包裹,对一些木构件进行临时加固,地面也全部铺上了地垫。

张家两故居和张水群宅的修缮工程是我区文物保护集中修缮工程的一个缩影。我区共有不可移动文物40处,其中国家保护文物2处、未定级文物38处,今年计划完成28处的修缮项目,目前已进场施工12处。

在保护修缮的同时,我区将文物保护、内涵挖掘与开发利用有机结合,如将杏林街道西亭村陈为笔宅、西亭陈三皇宅纳入统一管理保护,计划打造“西亭文化记忆”展陈馆等加以活化利用等,挖掘文物的历史价值,传承集美侨乡的历史文脉。

(郭妮妮 王进法 )