陈嘉庚在南京高师的一次演讲

文 | 董立功

1912年7月10日至8月10日,中华民国临时政府召开了全国临时教育会议,会议决定十年之内在全国建成四个大学区,分别在北京、南京、武昌、广州设立大学。另外,会议还通过了《划分高等师范学区案》,拟在全国划分六个高等师范学区,在北京、南京、武昌、广州、成都、沈阳各设高等师范学校一所。南京高等师范学校(简称“南高”或“南高师”)就是在这个背景下设立的。1914年8月30日,南京高等师范学校开始筹办。1914年9月2日,江谦被任命为南京高等师范学校校长。1915年8月11日,在各项筹备工作准备就绪后,南京高等师范学校开始招生,首批共录取新生126人。9月10日,南京高等师范学校举行开校仪式。(王悦芳:《中国现代高等教育先驱郭秉文》,太原:山西人民出版社,2019年,第28页。)

(曾任南京高等师范学校校长的郭秉文)

1915年南京高等师范学校开学时,陈嘉庚与这所学校并无任何交集。当时正值一战期间,陈嘉庚敏锐地发现,战时航运业大有可为。于是陈嘉庚便租下载重1300吨的“万通”和载重2500吨的“万达”两艘轮船,开始涉足航运业。当年陈嘉庚靠此获利20多万元。1916年,陈嘉庚扩大了航运业的规模,变租船运输为购船运输。当1918年11月一战结束的时候,陈嘉庚已经是一位资产达400万叻币的大企业家了。也是在这一年,陈嘉庚在家乡创办了集美师范和集美中学。大概在这个时候,南京高等师范学校及其校长郭秉文开始进入陈嘉庚的视野。

1919年6月24日,陈嘉庚怀着“为吾国放一异彩”的宏愿,从新加坡返回家乡,着手勘地筹办厦门大学,并开始考虑厦门大学筹备员的人选问题。1920年11月1日,厦门大学筹备委员会在上海召开第一次会议,在聘请的十位筹备员中,南京高等师范学校校长郭秉文赫然在列。郭秉文是第一位获得教育学博士学位的中国人。1921年10月25日,陈嘉庚在给集美学校校长叶渊的一封信里,提到了郭秉文担任校长的“南高”:

客年在南高时,郭君曾告弟云,高师生之优待似反不达,拟来年改章,决收膳宿费云云,未悉已实行否?(《陈嘉庚文集(征求意见稿)》,第一册,厦门:华侨博物院,1994年,第66页。)

信中的“客年”乃去年之意,“南高”即南京高等师范学校。可见,陈嘉庚1920年曾到访过南京高等师范学校。但对于陈嘉庚到访南京高等师范学校的具体时间,学界长期语焉不详,几乎所有著述对此问题采取回避态度。1986年出版的《陈嘉庚年谱》也只是提到了陈嘉庚1920年10月曾到上海邀集厦大筹备委员会开会,但却未提及陈嘉庚是否到访过南京高等师范学校。

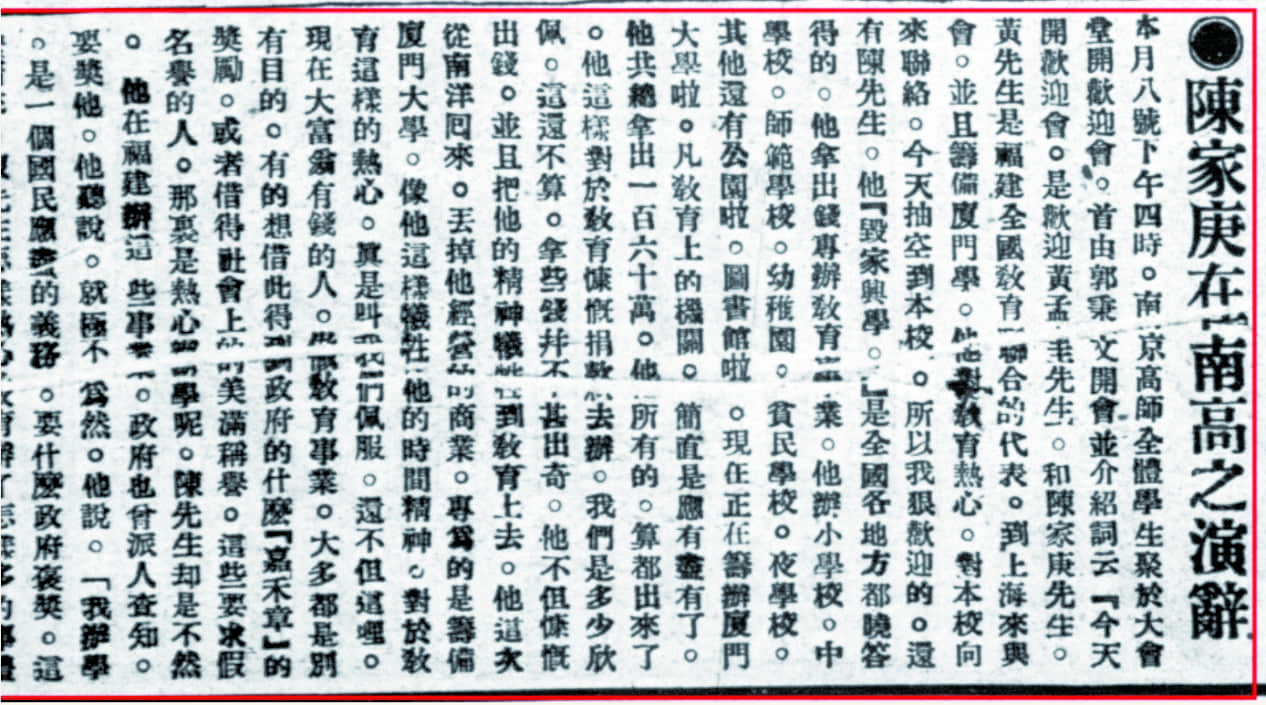

事实上,陈嘉庚不仅到访过南京高等师范学校,而且还在该校发表过一次演讲。笔者最近查阅资料时发现,1920年11月11日至12日的《民国日报》不仅对陈嘉庚的这次演讲进行了详细报道,而且刊登了陈嘉庚的演讲辞全文。陈嘉庚的这次演讲以往之所以很少有人注意到,是因为记者把陈嘉庚的名字误写成“陈家庚”,导致陈嘉庚的这篇演讲辞被尘封了百年之久。由《民国日报》相关报道可知,陈嘉庚是和时任思明县教育局局长黄孟圭同时到访南京高等师范学校的,具体时间为1920年11月8日。校方专门为二人举行了一个欢迎会。在陈嘉庚发表演讲前,时任南京高等师范学校校长郭秉文专门对黄孟圭和陈嘉庚的情况进行了介绍:

今天开欢迎会,是欢迎黄孟圭先生和陈家庚先生。黄先生是福建全国教育联合的代表,到上海来与会,并且筹备厦门大学。他对教育热心,对本校向来联络,今天抽空到本校,所以我很欢迎的。还有陈先生,他“毁家兴学”,是全国各地方都晓得的。他拿出钱专办教育事业,他办小学校、中学校、师范学校、幼稚园、贫民学校、夜学校,其他还有公园啦、图书馆啦。现在正在筹办厦门大学啦。凡教育上的机关,简直是应有尽有了。(《陈家庚在南高之演辞》,载《民国日报》1920年11月11日。)

|

|

| 《陈家庚在南高之演辞》,载《民国日报》1920年11月11日 |

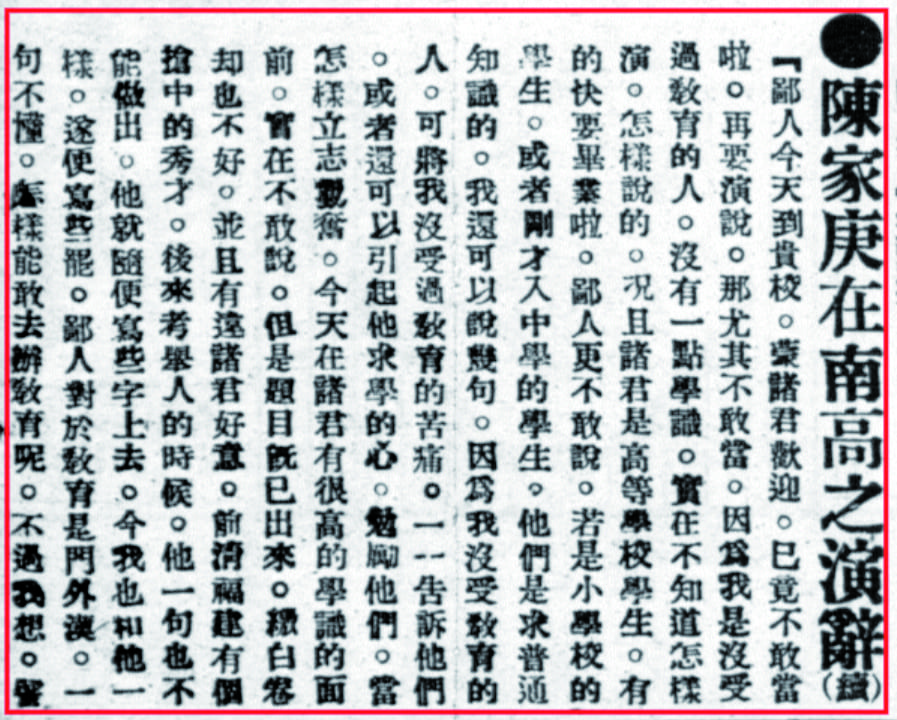

《陈家庚在南高之演辞(续)》,载《民国日报》1920年11月12日 |

郭秉文介绍完毕,先是由黄孟圭发表演讲,接着由陈嘉庚发表演讲。陈嘉庚的演讲辞内容不长,照录如下:

鄙人今天到贵校,蒙诸君欢迎,已竟不敢当啦。再要演说,那尤其不敢当。因为我是没受过教育的人,没有一点学识,实在不知道怎样演、怎样说的。况且诸君是高等学校学生,有的快要毕业啦,鄙人更不敢说。若是小学校的学生,或者刚才入中学的学生,他们是求普通知识的,我还可以说几句。因为我(是)没受教育的人,可将我没受过教育的苦痛,一一吿诉他们,或者还可以引起他求学的心。勉励他们,当怎样立志发奋。今天在诸君有很高的学识的面前,实在不敢说。但是题目既已出来,缴白卷却也不好,并且有违诸君好意。前清福建有个抢中的秀才,后来考举人的时候,他一句也不能做出,他就随便写些字上去。今我也和他一样,遂便写些罢。鄙人对于教育是门外汉,一句不懂,怎样能敢去办教育呢?不过我想,譬如船,有的坐船,有的驾船,然而坐船的不必会驾船。我以事体只要做,总可做的。所以不揣鄙陋,冒昧的就做啦。但是贵校长和黄先生,刚才说我怎样成功,鄙人真是不敢当的。因为现在也不过算才动手,那能说他是成功的。譬如华侨从前也尝说对于祖国做什么什么事体,但是却没做。鄙人是华侨之一,所以现在很不敢当那成功的赞美。鄙人自己办的集美学校,也不过几年,换了四次校长,所以也没大成效。至于厦门大学,鄙人不过只能先提倡提倡罢了。后边还请有钱的捐几千万、几百万才可以。教育事业大的很,我这几个钱,真是“杯水车薪”,能沾润多少呢?不过南洋有钱的华侨很多,我先起头做来,引起他们,那么才可多见些功效。至于我自己回国,参与筹备厦门大学,也就是想激发有钱的华侨回国做事。我办的集美师范,是要诸君常时赐教的。并且我想学校或像工场,要有批发、有人销售等等。我虽不懂教育,我想总要有联络的。集美学校所以换四次校长,并不是如做生意一般“见异思迁”,实在有几层原因。其初办时,鄙人及舍弟对于当地教育界人,不甚熟悉。所以一切计划,都请在南洋合办的学校里办事的拟定的。后来是那校介绍第二师范的来做校长,后以他故解职。其后由侯鸿鉴先生去做。他因在无锡尚有自办的女学,所以半年即辞去。第三次是黄任之先生荐的,一切办的很好。后来因意见不同,他就辞去啦。什么意见呢?第一是他说一校人数不可过多,至多不可过四五百人。多啦,就办不好。其实我以为中国现在须受教育的人数实在多,但是师资实在缺乏。普通师范,每年产出的教师,是很少很少的。怎样多的要受教育,实在愁的不足供给。若是中等学校的师资,尤其缺。统计全国高师,也不过九所。坏的还多。就是那计算在内,每年不过数百毕业。一县平均一个也派不到。要是再说每校只现几百个学生,都实在难使教育普及。在南洋见美国教会办的学校有几千以上的学生。然而如果有一学生今天缺课,明天就有信通知他的家庭。我们中国人办的学校,我也做校董,人很少。而且学生缺课,一星期作兴都知不道。就是拿北大比,蔡元培未做校长时,人很少,却也不好。近来有两千多人,并且很好。可见学校办得好坏,在放上去的精神充足不充足,而不在人数的多少。人数少,没有精神,是不会好的。精神放去充足,人数虽多,也会好的。他第二层要去的(原)因,是职教员不是他一手组织的,不好办事。我想一校一二十个职教,还好一手组合。若是过多,是办不到的。前清做道官的,新上任,总都带去多少人。所有属员,差不多都一换再换,他们也并做不出好成绩。英国的道官,新上任,只不过秘书等人,其余更动的很少。他们知道做事为那一人做的。他在此地和不在此地,都是一样。当教员的,须知道我为这学校来的,为学校做事体的,不是为请我来的那一个人来做事的。所以无论他在不在,对于学校,总是热心才是。请教员的,也只要看他对学校热心不热心,不要管他是我一手组织的,或者不是。今天我说的很不好,希诸君原谅。(《陈家庚在南高之演辞(续)》,载《民国日报》1920年11月12日。)

从内容和行文风格来看,《民国日报》刊登的这篇陈嘉庚演讲辞里充满了大量口语化的表达,诸如“不敢当啦”“快要毕业啦”等,说明记者最大限度地保留了陈嘉庚演讲时的原貌。在这篇一千五百余字的演讲辞中,陈嘉庚主要谈了四个问题。

第一,自己倡办教育的动机问题。陈嘉庚称自己是“没受教育的人”,所以他很理解“没受过教育的苦痛”。陈嘉庚深知,教育事业需要耗费大量金钱,虽然他在南洋已经富甲一方,但在办大学这个问题上仍有“杯水车薪”的感觉。所以陈嘉庚希望自己“先起头做来”,目的在于“激发有钱的华侨回国做事”。

第二,中国教育师资不足的问题。陈嘉庚长期在南洋生活,对于美国所办的教会学校动辄几千人的规模,陈嘉庚感慨道,“中国现在须受教育的人数实在多,但是师资实在缺乏。”放眼望去,当时全国范围内用来培养师资的高等师范学校不过区区九所,“每年不过数百毕业”,平均一个县连一名毕业生都无法分配到,“实在难使教育普及”。

第三,学校规模大小的问题。针对有人认为学校人数不宜超过四五百人的观点,陈嘉庚在演讲中表达了不同的观点。他以蔡元培未担任校长时的北大为例,“人很少,却也不好”。陈嘉庚认为,一所学校办的好坏,不在于人数的多少,而在于“精神充足不充足”。这里的“精神”,既包括老师们呕心沥血的奉献精神,也包括学生们的废寝忘食的求学精神。

第四,聘请教师的标准问题。陈嘉庚认为,聘请教师主要看其对教育事业热心不热心。教师必须要明白的是,其为学校服务不是“为哪一个人来做事的”,而是“为这学校来的”。

1921年4月6日,厦门大学假集美学校即温楼正式开学,中国第一所由海外华侨创办的大学宣告诞生。1921年9月,厦大校长林文庆将“止于至善”确立为厦门大学的校训。一个月后,南京高师正式更名为国立东南大学,原南京高师校长郭秉文出任东大校长。有趣的是,郭秉文也把“止于至善”确立为东南大学的校训。校训是一所学校的灵魂,集中反映了一所学校的办学宗旨和办学理念。厦门大学和东南大学虽然有着太多的不同,但有一点是相同的:都在为把中国的教育事业推向“至善”而奋斗!

(作者为集美大学马克思主义学院副教授、港澳与海外统战工作理论厦门研究基地专家)