黄永玉到底带给我们什么

文 | 李忆敏

国人认识黄永玉,并时不时津津乐道,在我看来,不外乎两个层面,一是艺术的黄永玉,二是好玩的黄永玉。艺术的黄永玉是个典型的也是少有的多面手:木刻、国画、油画、漫画、雕塑、书法,样样出彩;文学上几乎全覆盖:小说、散文、诗歌、剧本、寓言,皆有力作大作,1982年全国评第一届优秀新诗奖,榜上就有黄永玉的大名。除了成就高,还涉猎广,甚至跨界,比如为怀念自家去世的猴子,创作了新中国第一枚生肖猴票,令邮市一飞冲天,后无来者;为支持家乡的酒厂弄出了一个酒鬼酒,吸粉无数,凭一己之力带火一个白酒品牌。

至于说到好玩的黄永玉,为其编一本好玩大全也不为过。50岁考驾照,80岁上时尚杂志封面,90岁开着法拉利在京城玩漂移,95岁年夜饭上老俩口还合伙干掉一只半人高的大龙虾……但他最大的好玩并非这些,而是喜欢说好玩的话,说不正经的话,常常随口一句,语惊四座,要不冷场,要不炸场,比如“教授满街走,大师多如狗”;比如“趁我没死快夸夸我!死命地夸”;比如“艺术家好扮,功力难扮,有不少人是在演艺术家”;还比如“我很丑,但我妈喜欢”。

于是,我在想,艺术的黄永玉与好玩的黄永玉究竟有什么关系?这两者之间有着怎样的牵扯?说到底,黄永玉到底带给我们什么?尤其在当下这个时代。

其实,读黄永玉的百年人生,更多的时候是不好玩的,他的正经才是他人生的本来面目,即真相。比如写满他少年青年日记的是流浪两个字,小小年纪即背井离乡,远走他方;好不容易找到了读书的地方,考试主科成绩太差又被留了5次级;稍有安定,又因涉及打架而被记过——“这么个仅让我留一口气的处分,意思不大了,走吧!就这么走了”。于是他选择离开了学校。有一次读到巴特蒙尔关于生命庄严的诗句“为了太阳,我才来到这个世界”,他联想到自己以及家人和亲人,忍不住躲在被窝里大哭一场!比如13岁这一年,他喜欢上了木刻,从此“一刀一刀往下刻,一直刻到80多岁刻不动为止”;比如爱上一个叫张梅溪的女孩,平时好动、散漫的他一反常态,每天早晨定时在她上班的路上吹着小号;当爱的呼唤得到响应时,他会立马骑着单车星夜兼程往100多里外飞奔。结婚了则相濡以沫,穷是夫妻,富也是夫妻,一人走了,另一人就会不停地喊着她的名字;还比如说到故乡,他曾经这样发问:“我有时不免奇怪,一个人怎么会把故乡忘记呢?凭什么把她忘了呢?不怀念那些河流,那些山岗上的森林,那些长满羊齿植物覆盖着的水井,那些透过嫩绿树叶的雾中的阳光;还有你小时的游伴、唱过的歌、嫁在乡下的小妹?你未免太狠心了!故乡,是祖国在观念和情感上最具体的表现。你是放在天上的风筝,线的另一端则牵系着心灵的故乡的一切的影子”。

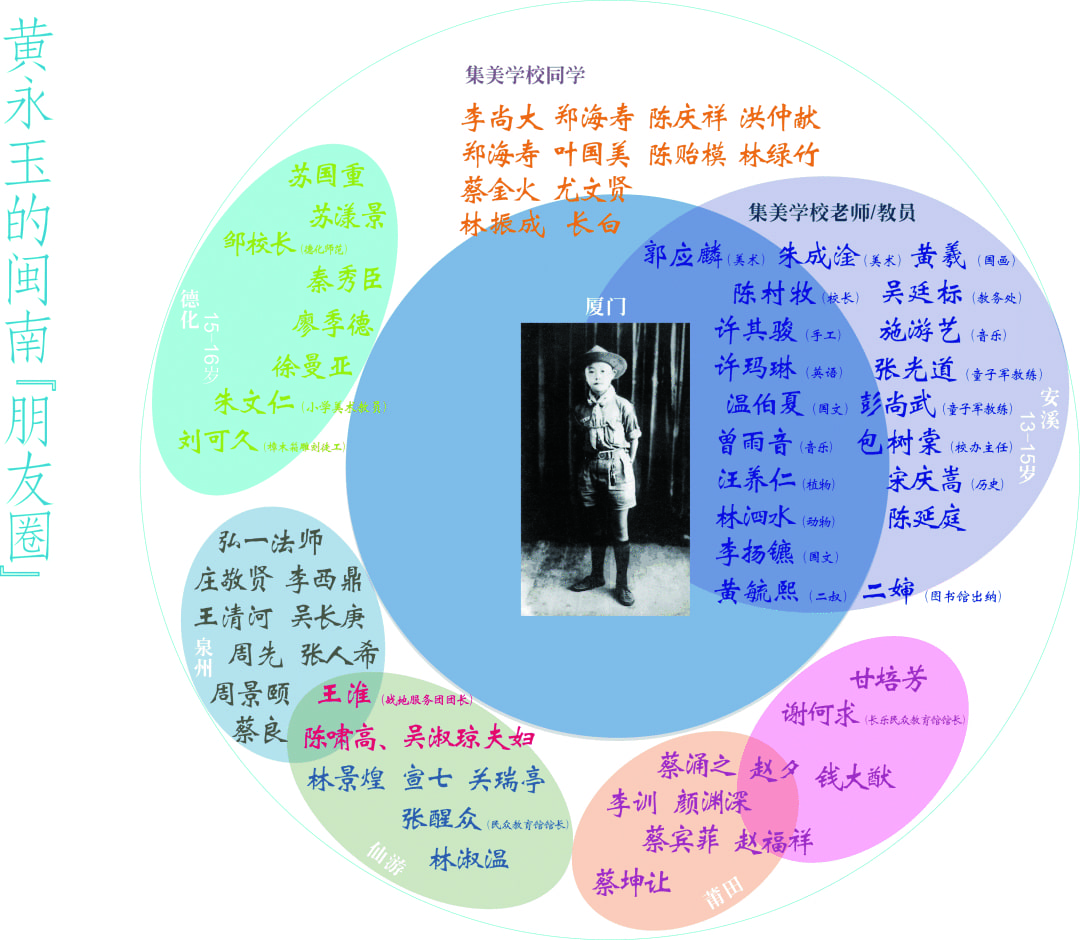

黄永玉的闽南“朋友圈”

写到这里,你还觉得黄永玉好玩吗?还不正经吗?记不得某年某月某天,某一件事深深触动了黄永玉,他极其认真地告诉友人“我不再装了”,或许从这一天开始,黄永玉变得所谓好玩了,不正经了。事实上,他是用另一种方式反叛这装的世界。真正是这个世界不好玩了,处处透着太正经的假。人人都是艺术家,没错,但并非人人都是大艺术家——成为大艺术家是需要天赋的,包括机遇与勤奋。有幸的是,黄永玉是一个“天生可以与上帝对话的人”,成了我们敬仰的大艺术家,但更有幸的是,黄永玉讲人话,有人味,走人道,又因为他是大艺术家,有强大的号召力与影响力,用今天时髦的话说,是自带流量——无与伦比的流量!因而讲人话、有人味、走人道的黄永玉带给了我们至真、至善、至美。

千帆过尽,归来依旧美少年。致敬!可爱的老头黄永玉,我们以一个时代的名义。

(作者为中华儿女美术馆馆长)