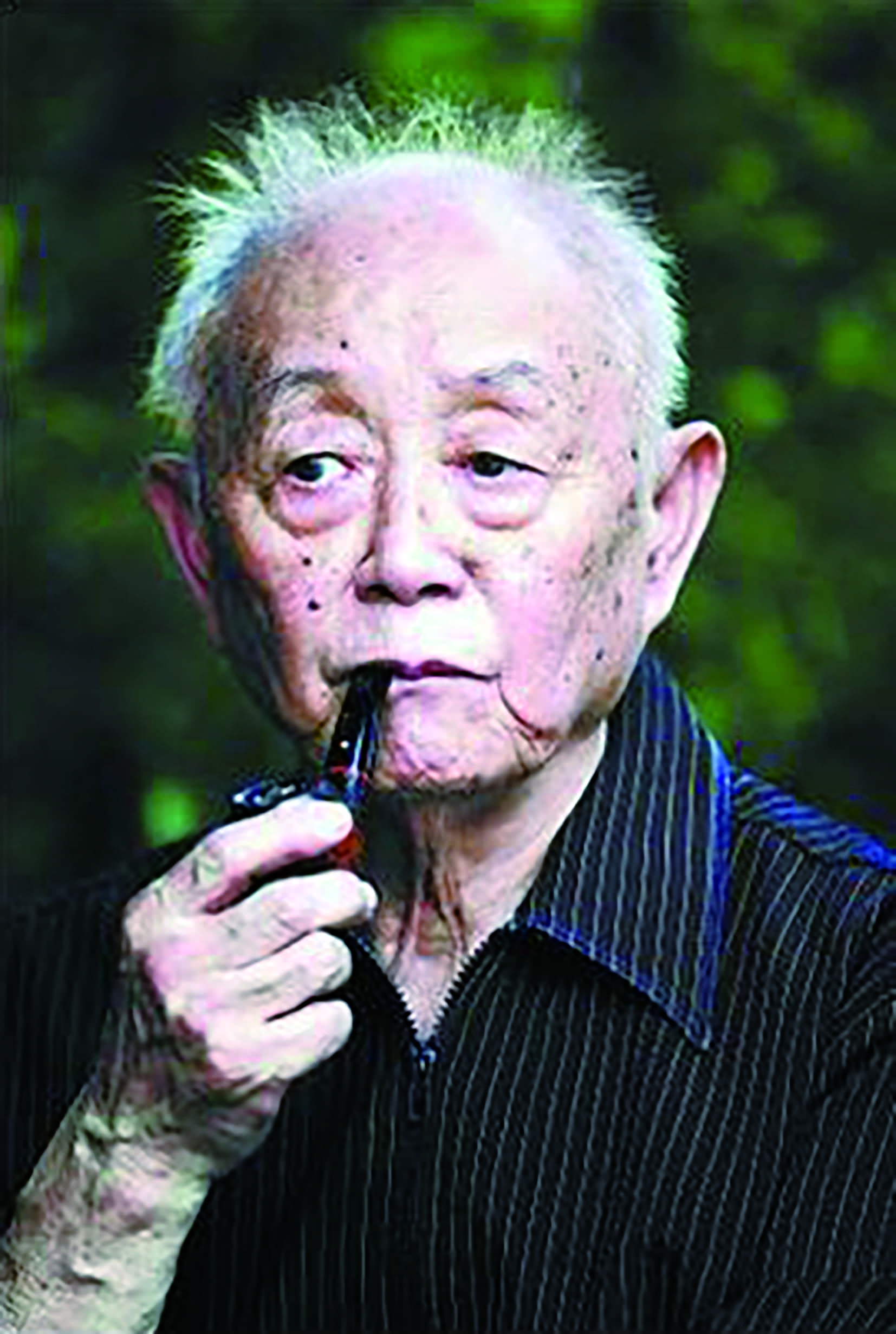

41. 黄永玉:“我是带着图书馆给我的丰富粮食走向世界的”

文 | 林艺娇 卢婧 许梅华

集美学校校友、艺术大师黄永玉,在为陈嘉庚纪念馆举办的“我的文学行当”——黄永玉作品展手写的致辞《招呼》中说:“最初到厦门我才十二岁,闽南人的宽怀给我的情感基础打下健康良好基础,所以我正在写的这部漫长小说里都具有一些这类善良精神。至于出现一些佻皮的、有违正经的火花,诸位也逃避不了应负的一点责任。请别忘了,厦门集美初中培养出了个该当入选吉尼斯大全的人材,念了三年初中,念到二年级,留了五次级的学生(49组、50组、51组、52组、53组),世界罕见,古今难得。”

黄永玉在集美学校时学习成绩不好,以逃学闻名,还有个外号叫“黄逃学”,但是他却底气十足地说:“我是带着图书馆给我的丰富粮食走向世界的”。其实,黄永玉的中学时代基本上是在图书馆过的,他的教育基本上也是在图书馆里完成的。在集美中学两年多的时光,集美学校图书馆丰富的藏书给了他艺术的滋养。

如今的黄永玉更与文学有着不解之缘。此前他已出版了《力求严肃认真思考的札记》《罐斋杂记》《芥末居杂记》《往日,故乡的情话》《比我老的老头》等多部作品。在他的长篇自传小说《无愁河的浪荡汉子·八年(上)》中,黄永玉用20万字回忆了少年时在集美学校度过的时光。

缘起

1937年,无力抚养儿子的黄玉书将黄永玉托付给了即将奔赴厦门集美学校工作的堂弟黄毓熙。一路从长沙坐汽车到宣城、芜湖,转火车到杭州,稍住几天后坐火车到上海,乘坐两天两夜的轮船来到厦门,最后搭着顶多装三十个人的小火轮来到集美。这便是黄永玉与集美学校的缘起,也是他一生漂泊的起点。

来到集美,黄永玉跟着堂叔来到教员住宅区,入住八爷爷黄绶铭的家。彼时,黄绶铭与夫人均已过世,唯留独子于家中。由此,黄家三代人如命中注定一般,与集美学校结下了不解之缘。

第一代来到集美学校的黄绶铭是黄毓熙的八叔,毕业于北平商业专科学校,受聘于集美商科学校(为集美轻工业学校的前身)担任校长。由于黄毓熙自小父母双亡,黄绶铭便将黄毓熙接到集美读书。

第二代的黄毓熙在集美读书后考上燕京大学,在学期间曾参加爱国示威游行,被反动当局逮捕坐过牢,大学毕业后回到集美教书。1928年至1949年期间,在集美学校历任农林、高中、初中、普通师范科、简易师范科国文教员;商业学校训育主任、教务主任、中学训育主任、图书馆主任、校董办公室秘书、校董兼校董会办事处主任、《集美周刊》编辑主任等职务。黄毓熙的妻子,大概是漳州龙岩地区的人,也是集美毕业的校友,在集美图书馆工作。

第三代的便是黄永玉,他1937年来到集美入读集美中学49组。不久抗战爆发,集美学校整体内迁到泉州安溪,黄永玉在此继续学业,直到1939年离开,前后历时两年。

集美学校初印象

在《无愁河的浪荡汉子·八年》一书中,有一段形容了黄永玉对于集美学校的最初印象。“到处都是林荫,都是外国式的建筑,简直不像一座学校。学校哪里有这么大?连、连、连五个公园都没有那么大!”“集美学校就是这么好。请来的先生都是终身制,有固定的房子;子女读书免费,病了有医院,死了有坟场,制度十分健全,一篙子管到底”。

出自《集美学校二十周年纪念刊》

从1933年的《集美学校二十周年纪念刊》中“福建私立集美学校全图”我们可以一窥当年集美学校的宏大规模。

集美学校包容教育下的少年黄永玉

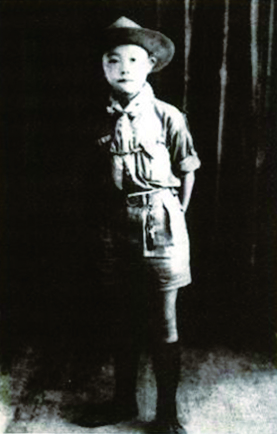

在当年由陈嘉庚先生兴办的集美学校,中学生只需要交伙食费,学费和住宿费全免,所需要的被子席子和蚊帐,都由学校提供和准备。学校实行的是新式教育,有先进的设备、丰富的藏书和雄厚的师资力量,师资在当时堪称全国最好。刚开学时,黄永玉穿上了崭新的校服,他高兴地照了一张像,寄给老家的妈妈和弟弟们。在照片背后,他写了这么一行字:“手里有水不要摸,不然坏了。”

1937年 在厦门集美学校刚入学的黄永玉

但是,当时的黄永玉可不是传统意义上的“好学生”,他并不安心课堂的学习,经常逃课,学习成绩很差。他自称当年的自己是“不肖的学生”和“教室里的异类”。不过,尽管学习成绩很差,集美学校“兼收并蓄”的氛围还是让黄永玉找到了自由生长的空间,学校所有的图画课老师都成了他的“好友”!在条件这么好的学校留级五次都没有被开除,黄永玉认为学校对自己十分宽容。

当时的集美学校有很好的师资,学生们生活在浓厚的艺术氛围之中。教务处的教务员吴廷标先生在下班之后做美术个人活动,画漫画,做雕塑,剪影。他教黄永玉剪影,黄永玉没有料到,学会了这个三两分钟能完成的剪影,让他“在以后的流浪岁月得以结识无数朋友,渡过不尽难关,很是解决问题。”杭州美专毕业的黄羲先生教国画,教学生掌握传统基本技法。他爱惜黄永玉的绘画天赋,课外还给黄永玉开“小灶”,讲人物画规律的问题。劳作教员许其骏先生曾到日本留学,他手工教学的严格和缜密,使学生锻炼了艺术的规范。法国巴黎美术学院毕业的郭应麟先生是黄永玉在集美学校的第一个美术教员,他精于油画,讲欧洲绘画。郭应麟走后,来了曾执教国立艺专的朱成淦先生,他讲新国画和新兴木刻,黄永玉由此知道了陈烟桥、李桦、野夫、罗清桢、黄新坡等木刻家。朱成淦先生对黄永玉“像只老母鸡带着身边刚出壳的惟一的小鸡,四处显颜色给人看”。在他的帮助下,黄永玉参加了野夫负责的东南木刻协会。他按照野夫写的《怎样学习木刻》,开始了一生中最早的艺术实践。朱成淦帮他把作品寄去投稿,1939年黄永玉的木刻《下场》在发表过许多木刻专家作品的《大众木刻》月刊上发表,得到他有生以来的第一笔搞费,为此他深受震动和鼓舞。黄永玉从木刻中找到了前所未有的快乐与兴奋,他慢慢地小有名气。黄永玉自己都没有想到的是,他此后的一生,将70%的时间都花在了木刻上。

与校主陈嘉庚先生二三事

对校主的印象

1、集美学校创办人。不太像个有钱人。一百多个镜框里的照片,记录他几十年的工作生活,只有三套衣服,一套白帆布西装,一件冬天穿的灰灰麻麻的毛质西装上衣,其余一件是夏威夷上衣。来回的在几十年不同场面上出现。“总是沉默地做于人有益的大事。”(《无愁河的浪荡汉子·八年》)。

2、我们也谈起人世间好多解不开的谜团和矛盾。比如陈仪这个人,他当时是福建主席。我们心中伟大的圣贤,集美学校的校主陈嘉庚就十分不满意他。蒋介石也尊敬嘉庚先生,听了他的理由就把陈仪调走了,换了个不三不四毫无分类的刘建叙。(《李尚大:微笑、汗水、家国》)

3、厦门是个文化昌明的地方。一个伟大而朴素的"圣人"陈嘉庚先生,将一生的积蓄在那儿创办了集美学校和厦门大学。

他用最高的待遇邀请著名的学者专家到那儿去执行终身教学,除了单幢的花园住宅之外,连公墓也准备好了。在七十年以前,真不是个简单的举动。

读书的孩子除了国内和福建招考的之外,还有国外华侨子弟。可惜一九三七年抗战爆发,集美学校搬进了内地安溪,校舍和设备毁于战火之中。

陈嘉庚先生全部闽南家常话,短而毫不容情:

“……什么‘校主'?什么‘嘉庚风’?马屁风!”

“我一辈子干苦工,赚钱办学,要你们做个有学问的老实人。不要学那种人拍马屁!”

“我学校不是做官的地方,要做,出去做!”

那么短的一幕活报剧,真使孩子们一生受用不尽。(《蜜泪》)

与校主的趣事之《榕村语录》

集美学校内迁至安溪,图书馆也随之搬迁,在那段岁月里,黄永玉看了《榕村语录》一书。在《李尚大:微笑、汗水、家国》一文中他这么写道“尚大是安溪湖头村人,离县城一百多里。湖头是康熙年间宰相李光地的家乡,图书馆藏有一部李光地写的书,名叫《榕村语录》和《榕村续语录》,用的是讲白话的文言体,味道像《聊斋》,我在图书馆借来看过,很好懂。书封底的借书套里卡片上没有别人填过名字,我算是第一个。安溪县宰相写的书,居然我是第一个签上借书卡,你说我神不神气?他是个有见识的人,我欣赏他跟我的看法一样,他说,小孩子背书懂不懂不要紧,是为长大以后预备的。”

巧合的是1940年陈嘉庚先生率领南洋华侨回国慰劳视察团回国访问,10月回到安溪集美学校演讲,期间发生了如下的趣事。在《百年树人》一书中有如下记述:“陈嘉庚活动安排得很满。一大早,他和侯西反在陈村牧等的陪同下,来到图书馆。那里已有不少师生在埋头读书。有人发现他们,站起身来问校主好。陈嘉庚示意他们坐下,悄然走进藏书室。他看着书架上的藏书,突然停了下来,从中抽出两本线装书,一本是《榕村语录》,另一本是《榕村续语录》。陈嘉庚摘下眼镜,翻了翻,读了几行,他翻到封底内页,从贴上去的小袋子里抽出借阅卡,上面留着一个名字:黄永裕。他对陈村牧等说‘这样的学生将来一定有出息。’”

黄永裕即黄永玉,是他的曾用名。冥冥之中,黄永玉和陈嘉庚先生都翻到了《榕村语录》一书,这不得不说是一种深深的缘分。《榕村语录》和《榕村续语录》至今保存在集美图书馆的古籍库中,为《榕村全集》的一部分。

黄永玉与读书

黄永玉是极其喜欢读书的。在林红晖写陈贻模的纪实文学《苍龙日暮还行雨,老树春深更著花》里有这样一段话:关于读书,他经常提到黄永玉。黄永玉,中国美术家协会副主席,国际美术大师,集美中学校友。黄永玉是陈贻模当年的同学,同为“特别训教小组”成员,是“坏学生”,仅受过小学和不完整的初中教育,若用现代的标准来衡量,还是半文盲呢。但黄永玉艺术造诣之深、文学底蕴之厚可用“非常”这样的词来形容,为什么呢?读书!在那样一个动荡时代,黄永玉之所以没有“堕落”下去,全赖于他喜欢读书。喜欢到何种程度?他说:“我在逃难期间,也不忘背上一捆书,日本鬼子在后面追,实在跑不动了,就忍痛割爱地一本一本地把书扔掉。”

“浪荡汉子”黄永玉出身于读书人家,家庭环境的影响促成了他从小主动接触各种各样的书,并且让书陪伴自己一生。黄家祖屋 “古椿书屋”,是凤凰有名的私塾馆。黄家在凤凰还兼着看守文庙,做些祭辰仪式的准备工作。就像《无愁河的浪荡汉子》中太婆说的:“我们家不买田,买田造孽!一块砚田足够了。”读书人家的孩子喜欢读书也就不奇怪了。关于读书,黄永玉的爷爷和爸爸给过他和学校不一样的教育。爷爷跟他说:“学堂那些书读下去是有用的,像盖房子砌墙脚。”但砌墙脚不等于盖房子。“盖房子要靠以后不停读课外的书。”“有的读书人蠢,一辈子砌墙脚,一间房子都冇盖成。”爷爷强调长大做事情,交朋友,读课外书,才是盖房子的学问:“学堂读书,用不着天天想考第一。很费力,没哪样用,过得去就行。这点道理爷爷讲的跟学堂不一样,爷爷是对的。你记得住吗?”黄永玉的爸爸给的教育是:“你听我讲,不管你以后长大成人是穷是富,当不当名人专家,多懂点稀奇古怪的知识还是占便宜的,起码是个快活人;不会一哄而起只读一本书,个个变成蠢人。从今天起,你可以随便翻我书柜的书。”黄永玉的爸爸温和开通,有经历,也有修养,即便知道了黄永玉逃学,也不打骂,能够真正站在儿子的角度看待并解决问题。于是,黄永玉从小就喜欢接触不一样的书,看得懂看不懂,像吃东西,软的先吞了,硬的慢慢嚼。

那些年黄永玉与集美图书馆

那些年黄永玉看过的书

黄永玉在《示朴琐记》一文,写道:“一开学,我便把领来的新书卖了,换钱买袜子、肥皂。一头钻进图书馆去,懂得也看,不懂得也看。

‘书读成这个样子!留这么多级!你每回还有脸借这么多书,不觉羞耻?……’这是管图书出纳的婶娘骂我的话。”

从这段的描述里面不难看出黄永玉对于图书馆特殊的热爱。当时的集美学校规模很大,有6层楼的图书馆,黄永玉便成天泡在图书馆,为他未来的艺术之路汲取了养分。

黄永玉当年在图书馆到底看了多少书我们不得而知,但是我们从他的一些书稿和采访中,整理了部分他自述读过的图书。

书目清单:《动物和人类的表情》《贝尔格舰上的报告书》《普通地质学》《原富》《爱弥儿》《猎人笔记》《十日谈》《庄子》《浮生六记》《西风》《人世间》《宇宙风》《良友》《大众木刻》《榕村语录》《榕村续语录》《刀与笔》《耕耘》《抗战木刻》……除了这些具体的书名外,黄永玉还在集美图书馆看过一些伏尔泰、狄德罗的书。《动物和人类的表情》和《贝尔格舰上的报告书》是达尔文的著作,《普通地质学》为达尔文学生莱伊尔所著,三本为自然科学类书籍,为黄永玉的艺术创作积累科学常识。

《原富》是著名翻译家严复对亚当·斯密所著的《The Wealth of Nations》翻译的第一个译本起的书名,即经济学类大名鼎鼎的著作《国富论》。《爱弥儿》则是法国杰出的启蒙思想家卢梭的著作,讲述的是要遵循自然规律,要发展儿童的天性,全方面地体现了卢梭教育的观点。《猎人笔记》是屠格涅夫的成名作,是一部通过猎人的狩猎活动,记述十九世纪中叶俄罗斯农村生活的随笔集。薄伽丘所著的《十日谈》是欧洲文学史上第一部现实主义巨著,讲述了1348年10名男女每人每天讲一个故事,共住了10天讲了百个故事,批判了天主教会,赞美爱情是才华和高尚情操的源泉等,体现了人文主义思想。这些都是外国社科类的书籍,可见黄永玉读书涉猎范围之广。

《庄子》又名《南华真经》为庄子作品的集合,被称为是“文学的哲学,哲学的文学”,其中的名篇有《逍遥游》、《齐物论》等《浮生六记》是清朝长洲人沈复著于嘉庆十三年(1808年)的自传体散文。

《西风》《人世间》《宇宙风》均为期刊,由林语堂主编。《西风》为文学期刊。《人世间》是林语堂1934年至1935年在上海创办的刊物以刊登小品文为主,提倡幽默、闲适、性灵。主张“以自我为中心,以闲适为笔调”,采取与政治保持距离的自由主义立场。《宇宙风》是1939年9月在上海创刊的文艺期刊,初为半月刊,后改为旬刊。抗战时期曾在广州、重庆等地出版,1947年停刊。

《良友》是一份大型综合画报于1926年诞生于上海,创办者是伍联德先生。它一出现便受到了大众的欢迎。1926年2月创刊之时,创刊号共售出7000册。随后,《良友》画报的影响不断扩大,不仅在国内拥有众多的读者,在国外也享有很高的声誉,影响十分广泛。

《大众木刻》月刊为福建永安宋秉恒先生主持,1939年黄永玉将作品《下场》发表在该刊物上,挣得了人生有史以来第一笔稿费。《刀与笔》《耕耘》《抗战木刻》未能查询到相关简介,因此无法明确这些书目的属性。

那些年黄永玉在集美图书馆看过的书,至今馆藏尚存的仅有部分《人世间》《宇宙风》《爱弥儿》《浮生六记》《榕村语录》和《榕村续语录》。

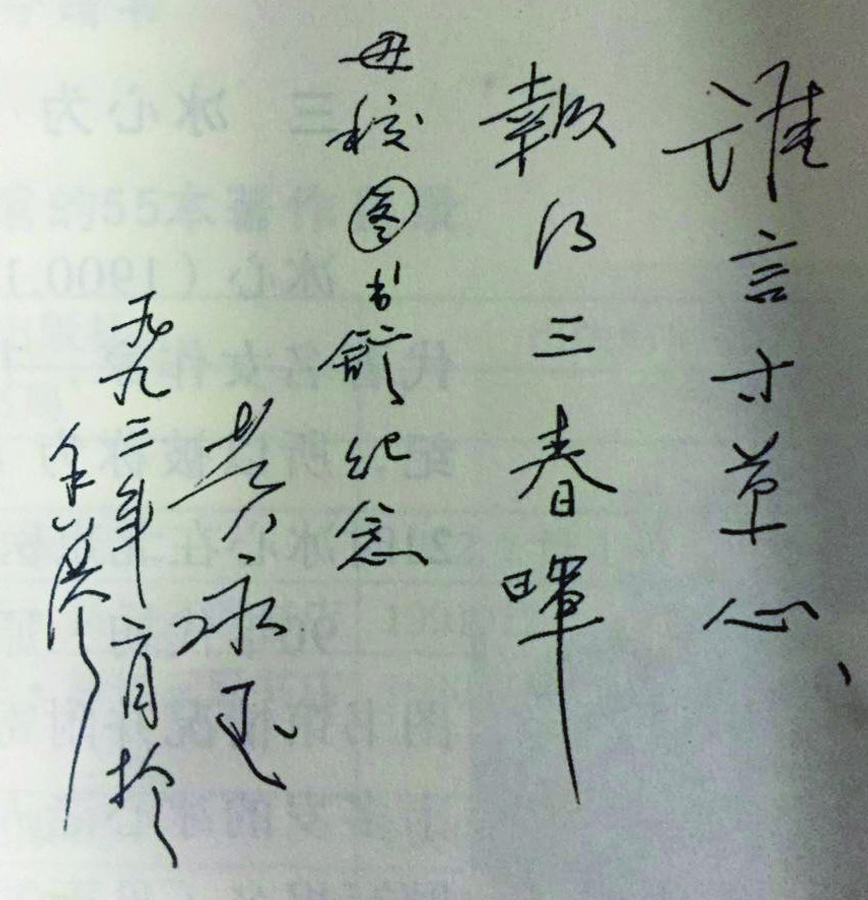

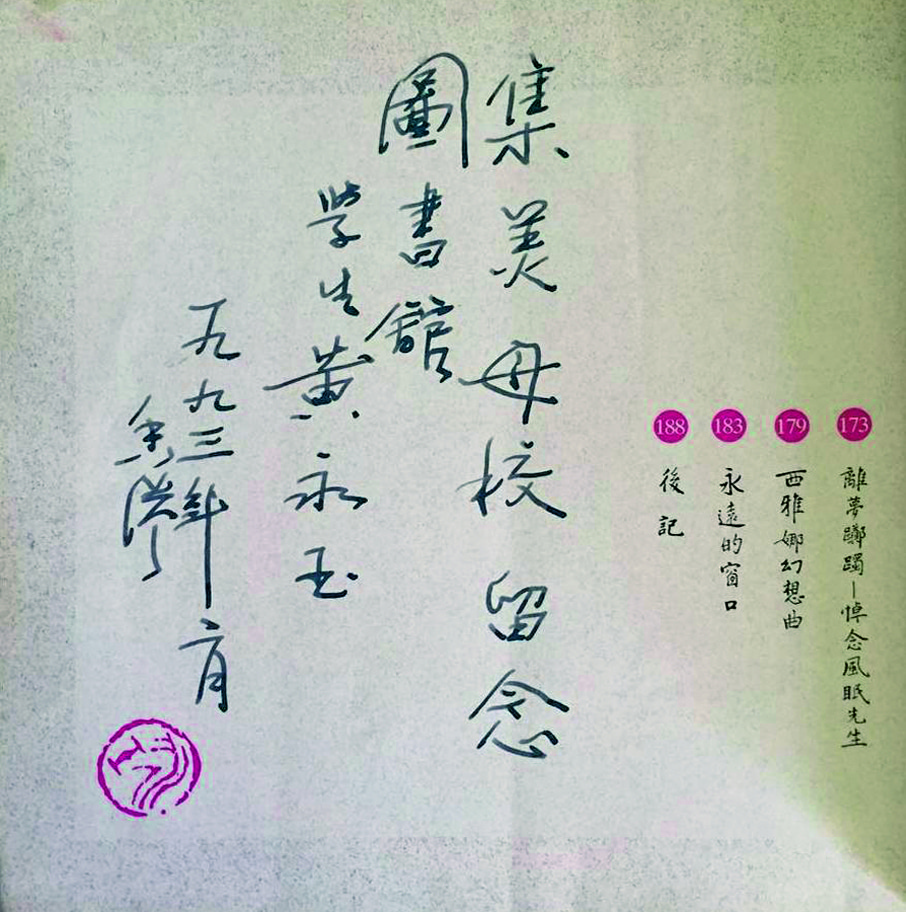

黄永玉的题词和赠书

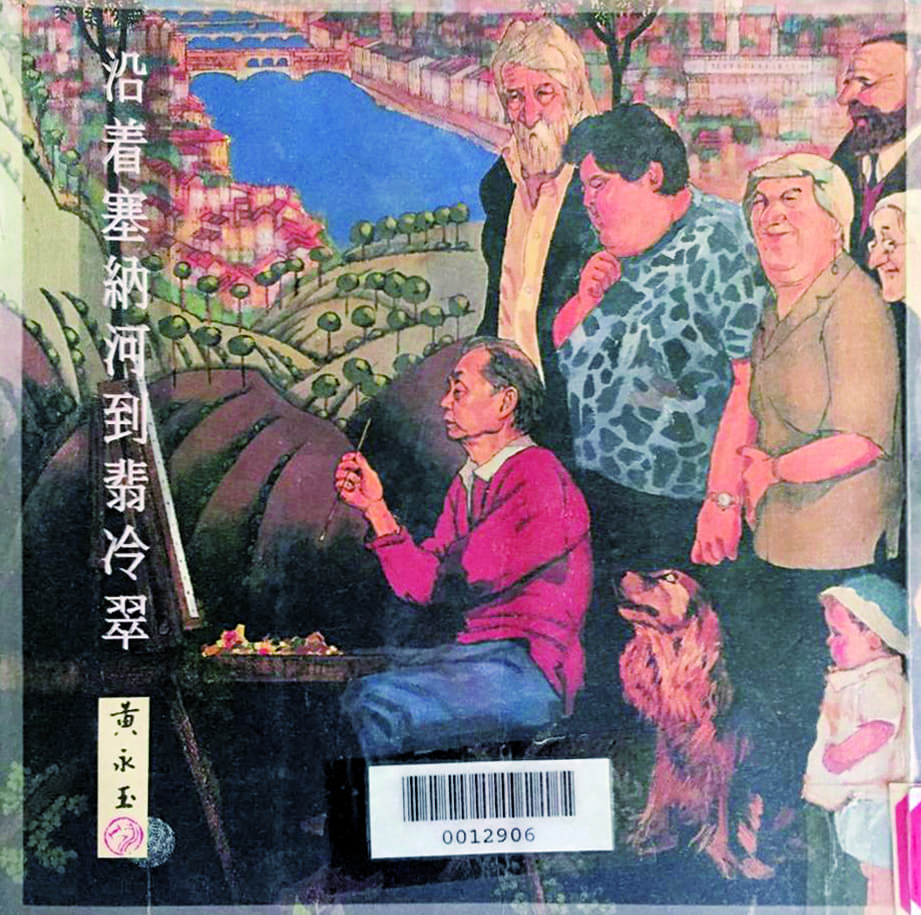

离开了集美学校以后,黄永玉和集美图书馆的缘分一直在延续。1993年,黄永玉回到集美为集美图书馆题词、赠书。

黄永玉为集美图书馆题词

黄永玉为集美图书馆提赠专著

结语

集美学校的求学经历对黄永玉毕生的文学和艺术生活产生了深刻的影响。学校兼容并蓄的氛围不仅保护了少年黄永玉的文学爱好和绘画天赋,老师们更是支持他的个性发展,帮助他开启了艺术的大门,使他与美术结下一生的情缘。试想一下,面对这个传统意义上的“坏学生”,如果当时的集美学校采取“一刀切”的做法,对他进行种种行为限制,对他的逃课进行严厉的批评甚至惩罚,图书馆的工作人员加以阻拦,不允许他进图书馆看“闲书”,老师们对他的绘画天赋不但不支持,反而加以批评和打击,可能就没有今天艺术和文学地位显赫的黄永玉了。

不同的教育理念和教育方式成就学生不一样的人生。80多年前的集美学校在少年黄永玉身上已经良好地践行了颇具开放和包容性的教育理念,并且成效显著。