25. 厚植在膏田沃壤中的两岸情谊

——集美农林学校建设与台湾光复后农业合作交流

文 | 潘荫庭

福建和台湾一衣带水,两省地缘相近、物候相似、人文相亲,农业合作交流历史悠久。早在明清时期,便有大批福建移民赴台垦荒,引入中原先进的灌溉、农耕技术和优良作物,将瘴疠之地开辟为良田沃野。1895年甲午海战后,台湾进入长达半个世纪的“日据时代”,受殖民政府经济政策影响,台湾在“米糖农业”的畸形状态中,逐步沦为日本的工业原料产地。1945年台湾光复,国民政府极为重视台湾接管和重建事宜,尤其是事关经济民生的农业复员工作,在大陆募集了一批通晓闽南语的农业专家赴台援建,这其中就包括原集美高级农业职业学校校长庄纾和他的学生们。

集美农林学校滥觞于爱国侨领陈嘉庚先生开办的集美学校农林部。1925年,为改变我国农业“因科学落后,水利未兴,改良无法,故获利不丰”的状况,陈嘉庚先生在集美天马山、美人山麓购置荒地,建设集美学校农林部,以务本楼为校舍,并开设农林试验场、畜牧场。1926年,农林部正式开学,招收甲种农林第一组4个班、学生130多名。学校以“培养农业业上各种专门人才”为宗旨,分农科、林科(附设中等农、林科),开设气象学、畜牧学、矿物学、地质学等数十门课程。为避免“国内学校重形式而不重实际,兴学三十年国计民生毫无所补”之弊端,学校“特设大规模之农林场,注重实验研究”,短短十余年间,为国家培育了一批掌握农业科学技术、具备实操经验的专业人才。1927年,农林部改为农林学校。1937年,全面抗战爆发,为避战祸,农林学校先后迁往安溪、大田,后迭经裁并,于1941年改为高级农业职业学校。1945年抗战胜利,学校迁返集美。

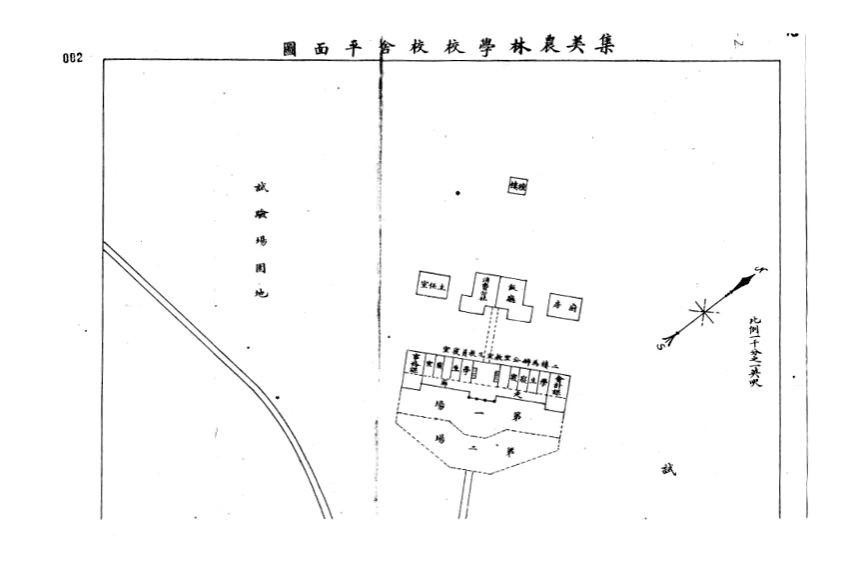

集美农林学校校舍平面图

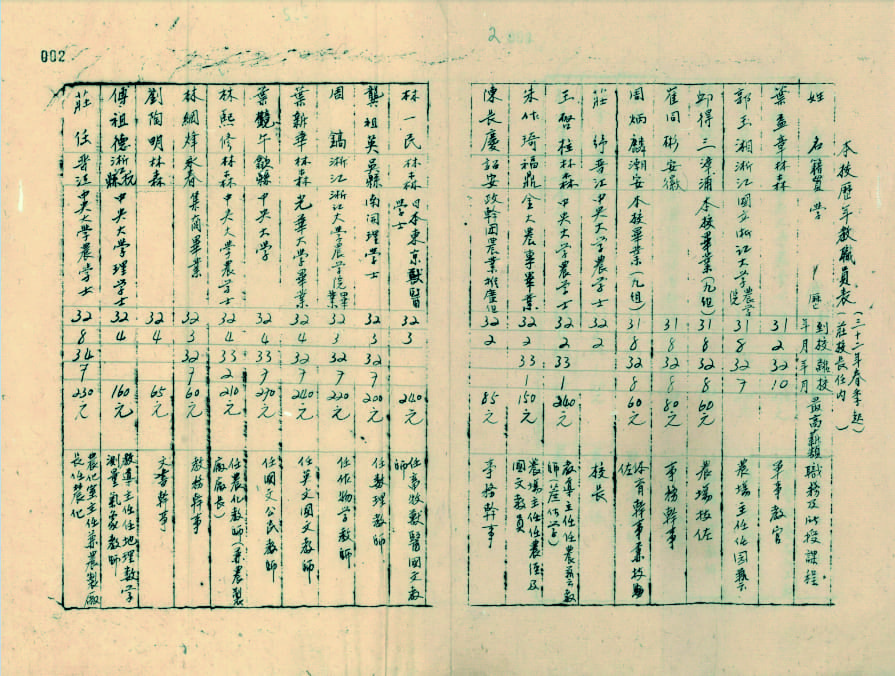

集美农林学校历年教职员表(1943年春)

集美农林学校学生下农田实习

日本败降后,台湾及澎湖列岛正式重入中国版图。国民政府委派陈仪(曾任福建省政府主席)出任台湾行政长官兼任台湾省警备司令。他将负责拟订战后中国农业复员计划的农业专家赵连芳延揽进治台班底,任台湾省行政长官公署农林处处长。在历经50年的殖民统治后,台湾农业技术虽有所发展,但产业结构严重失衡,所盛产的稻米、砂糖均低价输出日本,成为其低端原料产地和商品倾销地。另外,由于掌握核心技术的管理、技术人员多为日籍,台湾本土中高级农业人才极度匮乏,这亦令农业复员工作困难重重。

为充实农技人才队伍,曾在中央大学农艺系任教的赵连芳找到了自己曾经的学生、时任集美高级农业职业学校校长庄纾。1945年8月,庄纾正带领师生,将学校由大田迁回集美原址,准备开展复校工作。接到通知后,他深感责任重大,毅然受命,于当年12月5日,浮槎渡海,由淡水登陆台湾。多年后,他在一篇回忆文章中说道,自己在集美中学求学时,就“感到收复台湾是中国人尤其是福建青年责无旁贷的使命”,这或许也正是他义无反顾奔赴海峡对岸支援建设的一个缘故。

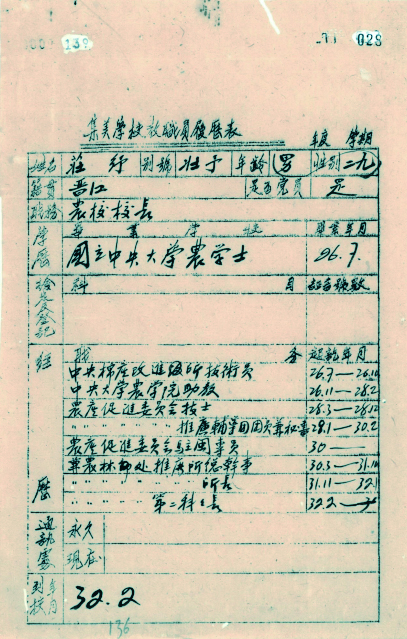

集美学校教职员履历表(庄纾)

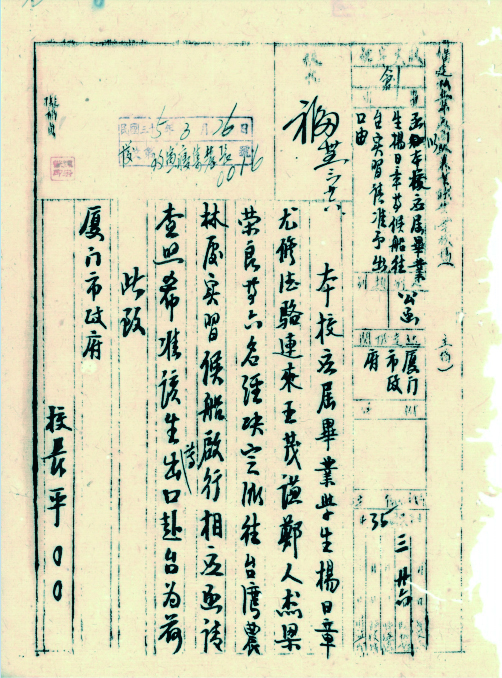

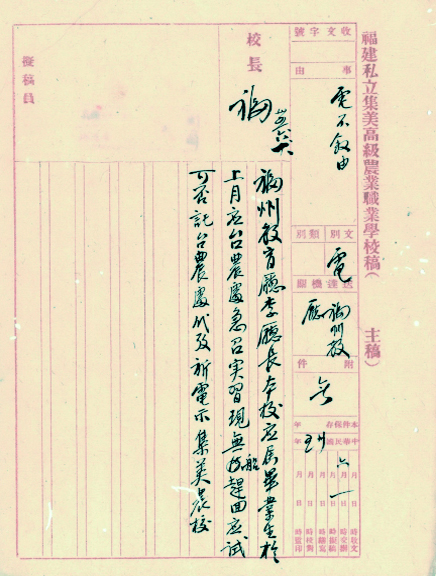

1946年3月,集美高级农业职业学校致函厦门市政府,请求准允本校应届毕业生学生杨日章等人前往台湾省农林处实习

1946年6月,集美高级农业职业学校致电福建省教育厅,请求委托台湾省农业处代为组织本校应届生考试

抵达台湾后,庄纾被指定负责日产农林企业的接收工作。他对此颇感压力,赵连芳鞭策道:“苦战八年收复国家故土,目前的工作等于作战任务。这是命令,没有人可以推辞。”因庄纾通晓闽南语,与台湾当地人沟通顺畅,在工作开展上很具优势。为推进工作顺利进行,赵连芳要求庄纾“要尽量启用台湾人才完成任务,并且写信邀能通台语的人才来。”庄纾便提议由台湾省行政长官公署致电福建省政府,请求准予集美高级农业职业学校应届毕业班(高农十五组)赴台参与农业复员工作。当时,由农林处负责接管的农业企业共达百余家,数量庞大、人员复杂,可谓是一块难啃的“硬骨头”。集美农校十五组的学生应召到台后,当即投入繁重艰巨的工作中。1946年6月,结业考试临近,因往返交通不便,时任集美农校校长平增福致电福建省教育厅,请求允许校方委托台湾省农林处代为组织考试,省教育厅函复同意,并要求台农处将成绩报送省厅备案。这场横跨海峡两岸的考试,也成为集美学校为闽台农业交流探路先行的特殊见证。

在庄纾的影响下,集美农校十一组至十六组部分学生也陆续赴台参与建设。他们甫一到来,便成为“炙手可热”的稀缺人才,被各大机构吸收招纳,分别在林业、糖业、畜牧业、农机具、教育等领域服务。得益于集美农校学践并行的教学方式,学生们普遍理论扎实、经验丰富且勤力耐劳,受到用人单位高度肯定,如王锦堂、叶苗田、林菁、杨日章、李锡山等学生分别在畜牧、牧草、水土保持、农业贸易、病虫害防治等方面颇有建树,成为台湾知名农业专家。

1947年,陈嘉庚将学校农场的土地无偿献给国家,改建国营种猪场,集美农校就此停办。1949年后,海峡两岸陷入长期政治对立的特殊状态。故土难归,集美农校的师生们便扎根台湾,继续在这片膏腴之地上耕耘垦植。

直至上世纪末,两岸关系缓和,当年留在台湾的热血青年都已成为皓首老人。但他们仍不忘校主陈嘉庚先生实现祖国和平统一的心愿,持续为两岸农业交流合作尽心竭力。90年代中期,集美高农十五组毕业生、知名虫害专家李锡山从台湾带来先进器械、技术和资料,同东山县农技人员开展合作,进行芦笋病虫害防治试验,取得良好效果,协力推进闽台农业合作深入发展。

2023年10月21日,集美嘉庚乡村振兴学堂、集美农林学校校史馆正式揭牌

2023年10月,在陈嘉庚先生创办集美学校110周年之际,集美农林学校旧址经修缮复原,建成集美农林学校校史展馆,成立集美嘉庚乡村振兴学堂和厦门市集美区乡村振兴研究院,联合高校(科研院所)共同组建乡村振兴智库联盟,成为陈嘉庚“兴农务本”思想的具体实践,亦是高位推动“嘉庚故里”乡村振兴工作的重要阵地。相信在不远的将来,“重获新生”的集美农林学校,必将传承其“以农促融”血脉基因,在深化闽台农林业合作、探索海峡两岸融合发展方面发挥更大作用。

(潘荫庭 陈柏辉/图)