2024-03:19. 陈嘉庚与出版业鲜为人知的一次合作

文 | 廖永健

1926年,对于两位远隔万里的商界知名人士来说,都是一个关键的节点。马来亚的“橡胶大王”陈嘉庚(福建厦门人,1874-1961)前一年还“营业发达,所获甚丰”的橡胶生意,1926年初突遇国际“胶市大降特降,损失之巨”,其所创办的厦门大学和集美学校的校舍建设不得不中止;在上海、福建建设三处图书馆的计划被迫终止,成为其“一生最抱憾、最失意之事件”。以“畏惧失败才是可耻”为信条的陈嘉庚迅速“转型”,发挥其橡胶产业链齐全的优势,谋划扩充橡胶产品的制造和销售端以弥补生胶业的亏损。随着“国民革命军”北伐次第胜利,国内政局逐步恢复,陈嘉庚继续添设国内外分销,次年在南洋各埠及祖国重要城市开设分行十余处,直接售发自己工厂的鞋靴、皮球、车胎等热门橡胶制品。

另一位焦虑的是上海滩擅长“移花接木”的世界书局实际控制人、总经理沈知方(浙江绍兴人,1882-1939)。世界书局先由脱离商务印书馆和中华书局的沈知方个人经营,于1921年改组为股份有限公司。1924年,沈氏强力进入中小学教科书出版市场,其《新学制小学教科书》在1925年以惨烈价格战,从“只许亏本,不许赚钱”的商务和中华“联盟”打压下死里逃生。沈知方随即建成上海大连湾总厂,又在一年新设了十多个分局,“规模略具,基础已定”。但以“明年从头再做起”为经营风格的沈氏一心要做大教科书市场,巩固世界与商务、中华的鼎足之势,1926年3月即在《申报》宣布拟“续招股份50万”,以维持教科书“各校采用者,甚为踊跃”的局面。

沈知方被当时中国“侦探小说第一人”程小青称为“有一种口吐莲花的募集股金的特殊手腕”。果不其然,沈知方谋划出到东南亚一带向华侨融资募股。他先是找到老同事刘廷枚。刘廷枚是原商务印书馆发行所所长,后来去新加坡发展,是颇有能量的文旅业商人,其于1928年5月到1929年5月,以“总务”身份组织上海的“中华歌舞团”赴南洋巡演,名噪一时。刘廷枚当即联系在厦门开设新民书社兼理中华书局厦门局事务的安溪华侨白嘉祥。白嘉祥是1920年与马侨儒(后任校长)共同创办“双十乙种商业学校”(厦门双十中学的前身)的创始校董,积极服务于文教和侨务。

|

|

|

| 1927年3月12日上海《晶报》刊发《橡皮书局记》) | 1927年7月30日《新闻报》刊登世界书局全国总经售南洋陈嘉庚橡皮公司各种出品要目及启事 | 1927年8月2日《申报》刊登陈嘉庚公司与世界书局合作的联合启事 |

1927年1月,沈知方委派刘廷枚到新加坡,面见陈嘉庚协商合作事宜。陈嘉庚是华侨领袖,且热心教育,其主张南洋侨校对侨生一律以国语教学、以国内通用教材授课,加上公司的橡胶制品正要寻找代理商,而世界书局在全国各地已设立了二十余家分局。双方接洽后一拍即合,达成如下协议:(一)陈嘉庚公司委托世界书局在全国各地分局经销其橡胶制品,并悬挂陈嘉庚公司全国总代理处牌号,往来额为30万元,可以逐步增加到50万元,其中10万元作为给书局存货常欠额。期限6年,第一年为试办期,在试办期满后双方认为满意,再实行正式合约5年。(二)世界书局全部出版物委托陈嘉庚公司在南洋各地分行经销,定名为世界书局南洋总代理处,并设总办事处于新加坡,派出“世界”曾在广州分局任协理的虞润生,常驻新加坡,协助指导业务。往来限额暂定为10万元,亦可逐步增加,合约期限与前面相同。后来,陈嘉庚还把上海南京路冠生园分公司的余款5万元投资于世界书局。“世界”的这次海外融资,还有一个意外的“大单”。陈嘉庚后在《南侨回忆录》中说到,“适上海世界书局派代表来洋招股”,便将原拟托上海商务印书馆代印的新版《验方新编》“交该局代表带去”“乃向其定印二万本,国币五千元”。但这件事的后续却成为双方合作破裂的导火索。

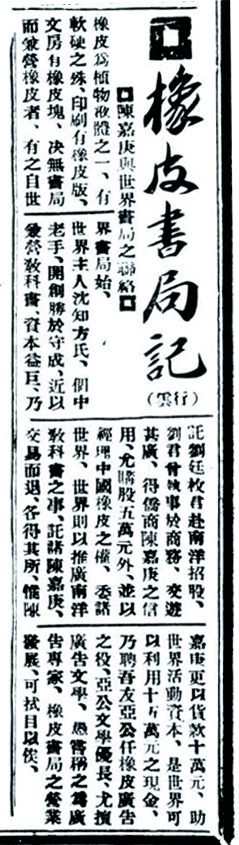

上海滩小报记者的嗅觉很敏锐。在陈嘉庚还没有正式发表之前,1927年3月12日《晶报》率先以《橡皮书局记》披露了双方合作的消息。文中详细介绍“陈嘉庚与世界书局之联络”,用调侃的文风写道:“印刷有橡皮胶,文房有橡皮块,决无书局而兼营橡皮者”,评论说沈知方“开创胜于守成”“得陈嘉庚之信用,除允购股5万元外,并以经理中国橡胶之权委诸世界,世界则以推广南洋教科书之事托诸陈嘉庚。交易而言,各得其所,陈嘉庚更以货款10万助世界活动资本,是世界可以用15万之现金。”“橡皮书局之营业发展,可拭目以待”。5月4日,《时事新报》报导纪念五四运动主题“学生运动会”,上海的陈嘉庚分行与世界书局等九间商家同列赞助名单,亦可见双方即已开始合作。

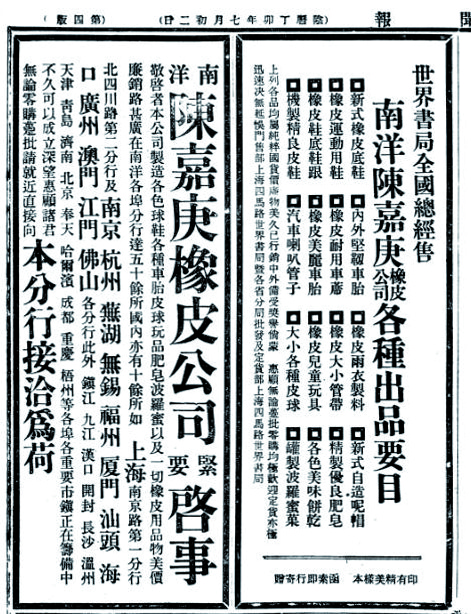

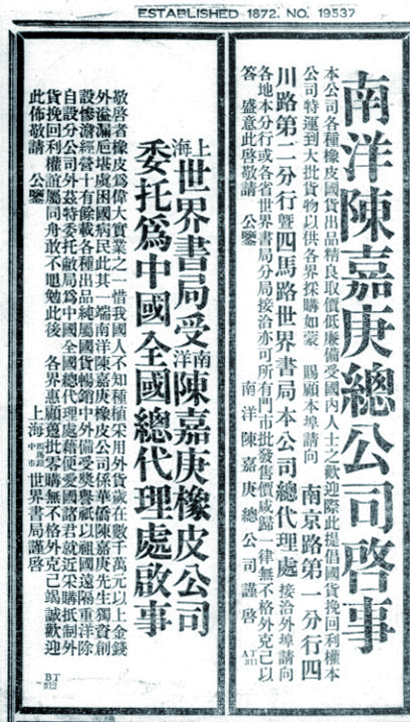

陈嘉庚与“世界”的合作高潮是在1927年的夏天。先是上海《民国日报》披露5月15日世界书局召开第六届股东会,陈嘉庚名列董事第六名。7月29日,上海《新闻报》同时刊登《南洋陈嘉庚总公司启事》与《上海世界书局受南洋陈嘉庚橡皮公司委托为中国全国总代理处启事》。8月2日,《申报》头版显著位置也刊载同题启事。双方除高调宣布正式合作外,还宣示“抵制外货,挽回利权”的主张:我国人“采用外货……金钱外溢,漏卮堪虞,困国病民”,南洋陈嘉庚橡皮公司“各种出品,纯属国货”“只以祖国远隔重洋,除设分公司外,兹特委托敝局为中国全国总代理处,藉便爱国诸君,就近采购”。8月3日,《新无锡》报以《企业界之新气象》为题,报导“华侨陈嘉庚来锡组织橡皮厂设筹备处于仓桥街世界书局”,并介绍陈嘉庚企业多元化经营情况。

事实上,双方的合作取得不错的效益。与世界书局订约以前,陈嘉庚在国内的上海、无锡、南京、杭州等地已经设有分行。1927年8月20日《民国日报》报导“世界书局廉价讯”:“营业之盛,为从来前所未有……不但本版书一律减(价)售,且将文具仪器及寄售……减价”,出现“门庭若市”。10月9日,该报再以《世界书局全天营业》,报导“世界”放弃逢星期日上午休息的惯例,加班售卖的场景。除了上海,双方在无锡的合作经营更为红火。陈嘉庚公司无锡分行、车胎代理处世界书局在1928年4月24日无锡《民报》联合刊登“人力车行主人翁鉴”广告;7月6日《新无锡》报导“世界书局扩充营业”;9月3日无锡《国民导报》刊登黄包车胎发行所汉昌路陈嘉庚公司、代售处书院弄世界书局“欲籍抵外货”的促销广告。当时畅销书《青年经商与致富》评论到:“近来(陈嘉庚)又扩充范围,再托世界书局推销中国各大行省,从此各种出品,无远弗届,营业更加蒸蒸日上”。

然而好景不长,陈嘉庚与沈知方的“联姻”没有持续。其“分手”的根本原因是商业价值观的分歧。陈嘉庚以“倾资兴学”闻名于世,正如《青年经商与致富》书中评价陈嘉庚“提倡国货,挽救漏厄,所获余资,多半用于教育,很是伟大”。但是“长袖善舞”的出版商沈知方却是唯利是图。1928年6月世界书局的财务年度结束之际,其竟然付不出本该支付给陈嘉庚的四万元货款。沈知方具有热衷逐利和“爱折腾”的性格由来已久。1927年前后,沈即多用免费赠送、大减价、高额佣金礼券等“烧钱”方式抢夺图书市场,开设世界教育用品商店出售各类仪器和文具,开展为读者代购代寄商品的服务,还开办存款优惠购书的金融套利机构,甚至利用存款做房地产投机生意,导致世界书局出现“现金流”断裂问题。后来经过协商,陈嘉庚答应世界书局可以分期偿付。沈知方严重失信于陈嘉庚,不仅失去了陈嘉庚有力的帮助,而且在华侨界失去了信誉。《民国日报》披露1928年6月10日世界书局第七届股东会,陈嘉庚仅名列“监察人”,且为“次多数”(即候补),可见其已经逐渐结束与沈知方的合作。陈后又陆续收回股款,并最终退出世界书局,在1929年11月24日世界书局第八届股东会上不再有任何职务。

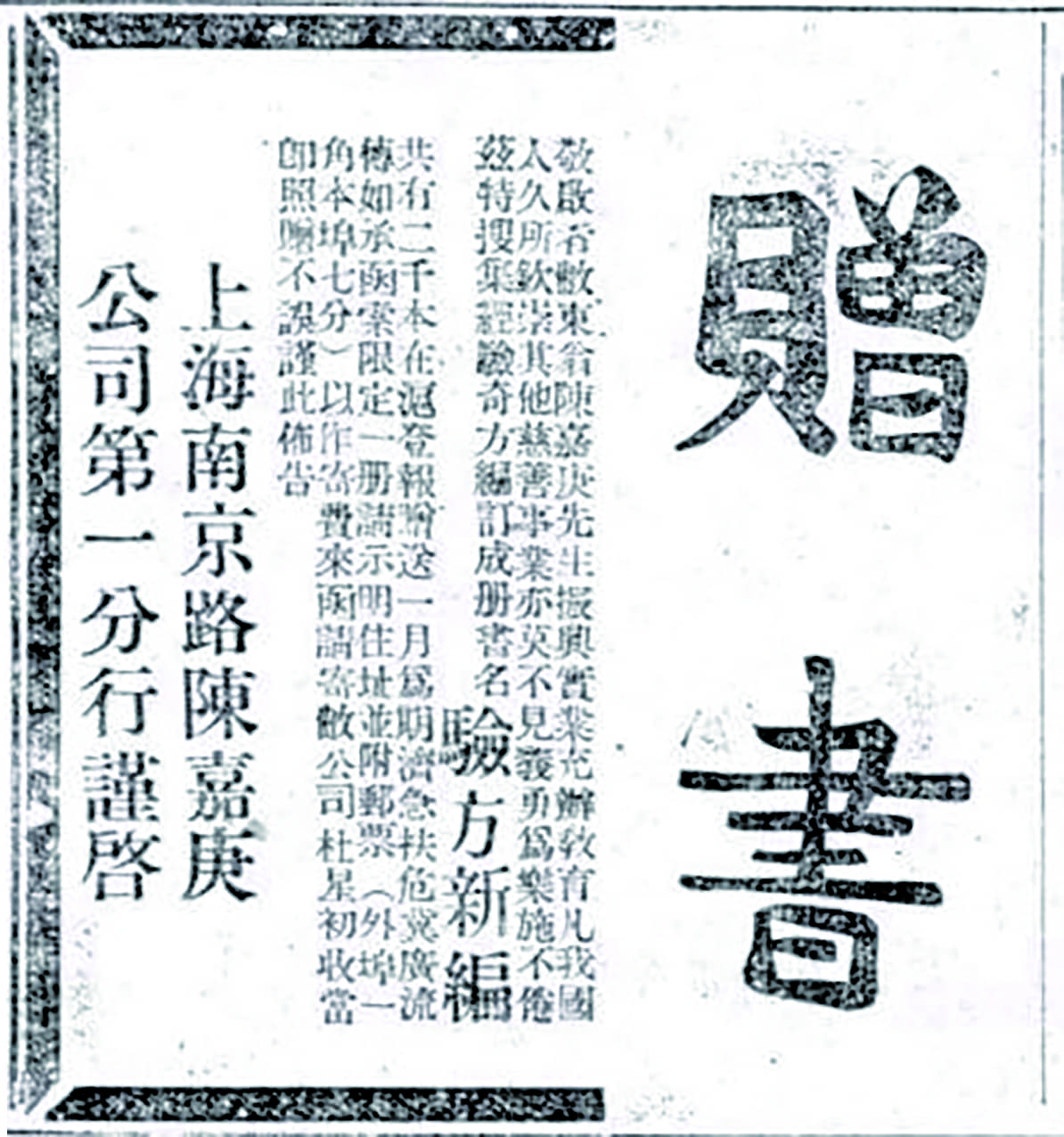

陈、沈的分道扬镳还有一个直接的导火索,就是《验方新编》印错事件。医书《验方新编》的印行是“心怀济世心肠”的陈嘉庚一生中十分看重的大事,是其“对乡党祠堂私塾及社会义务诸事”“出乎生性之自然”的集中体现。1896年,陈嘉庚在新加坡看到日本横滨中华会馆印行的《验方新编》,如获至宝,立刻想到“需念吾闽乡村常乏医生,若每村有此书一本,裨益不少。”从二十多岁开始,便数次汇款该会馆代印数千册,书面标明“同安集美陈家奉送”,免费散送南洋和闽南各乡。在他回国创办厦门大学时续印《验方新编》五千本因进出口商家倒闭而不知下落,与横滨交涉无果后不能再印送该书,陈嘉庚恼火之余不胜遗憾。之后陈嘉庚不惜报费,在北平、汉口以及南洋各大城市,登报广求药方:“凡存有经验良方,乞勿居奇守秘,请惠示济众,将方及住址写明寄交余商店或报馆代转”,并说明“予系要印送而非图利,凡有惠寄者待印就时当赠送一本”。登报后一个多月,便收到寄自中外的一千多个药方。陈嘉庚将新方汇总后并请专家修订,决定增补、印行新版《验方新编》。1927年初陈、沈合作,即将新书委托世界书局代印2万本,拟分送赠方者及国内和南洋各地。“数月后如数印就”,1928年4月2日《时事新报》即刊登陈嘉庚《赠书》启事,表明其对慈善事业“莫不见义勇为、乐施不倦”,以赠送两千本《验方新编》“为期济急扶危”。当时的《中国医药汇海》一书高度评价说:“拙承世界书局委著代陈嘉庚公司印送之《验方新编》,其所搜辑之方,已可谓集古今验方之大全”。

1928年4月2日《时事新报》刊登陈嘉庚赠阅《验方新编》启事

新版《验方新编》“除分送诸赠方者及余国内诸分行取去赠送外,约存一万本,以半数在闽省分送,半数寄来南洋应各处需求”。陈嘉庚极重视此次赠书,不料意外发生。陈嘉庚在1946年出版的《南侨回忆录》开篇即有详细记录:“后接厦门某君来函云:前日寄赠某方,其中某味药只重二钱,而所印书作二两,关系至重,请查谁错。”陈嘉庚“乃急查,原方单及书稿均为二钱,始知系世界书局印错。乃请人将全书查对,又觉印错不少,事关人命,抱憾无似。虽欲收回,然分散各处无法办到”。经过严重交涉,世界书局“只有认错而已”,陈嘉庚甚至愤怒到要采取“亦非余所愿”的“兴讼公堂”手段控告。“该书遂复失意停领”“使余志愿未达”,让陈嘉庚对世界书局的信用和能力彻底失望,直接导致不再延续“试办一年之后,再定五年正式合约”的合作。

另据双方合作“中间人”刘廷枚在《我所知道的沈知方和世界书局》中的记述,陈嘉庚与沈知方合作的破裂还与共同申请代销产品的“国民待遇”失败一事有关。1927年,厦大校长林文庆即代表陈嘉庚向中国海关当局提出申请,要求给予陈嘉庚公司产品以国货待遇,免税进入中国市场。林文庆提出的理由合理合法:陈嘉庚公司是拥有中国国籍的海外华侨创办的企业,盈利大部分用于中国国内教育事业,造福中国民众。在与世界书局合作后,陈嘉庚的橡胶制品虽标称国货,但仍被海关视为洋货征收高额进口税,价格上与日、美商品相比毫无优势。作为国内总代理的世界书局,当然有责任一起向国民政府申请按照国货课收税率。在最终没有得到南京当局的“优待”后,陈嘉庚公司的产品日渐没有竞争力,后被迫退出中国市场。曾参与此事的刘廷枚回忆说:“这也说明该政府对华侨所办实业和教育事业,是不予支持的”。申诉的失利也反映“世界”的公关实力并不强。在商言商,双方均未达到预期效果,没有了共同的利益,合作也就失去了基础。

回顾1927年陈嘉庚橡胶公司与沈知方世界书局的“跨界”合作的历史,让人不免唏嘘。陈嘉庚为了让支撑其教育事业的企业转危为安,以智慧和勇气迅速抓住机会窗口寻求自救。但半殖民地半封建社会的旧中国、以及宗主国对殖民地华人企业的恶劣环境,并不能给予这位杰出企业家及其企业以喘息的机会。抛开沈知方个人性格缺陷和经营决策失误,单就其作为爱国的“经营奇才”的能力而言,其首创的出版发行业跨界融资和多元经营的案例,可以为当今图书出版业实现“突围”提供一份先贤的借鉴。鉴古知今,其体现的出版营销精神和媒介意识,对今天融合出版、文创开发、拓展品牌等营销思路和方式,都具有超越时空的普适性意义。