2024-04,31. 感恩黄金陵校长

文 | 陈经华

1994年的10月21日,对集美学校来说,是个永远值得纪念的日子。这一天是陈嘉庚校主120周年诞辰,学校举行隆重的纪念活动。也就在前一天,10月20日,集美大学隆重挂牌成立,陈嘉庚先生创办集美大学的世纪之梦终于实现了。中央领导李岚清副总理亲自为集美大学揭牌。参加揭牌仪式的还有中央有关部委、省市党政领导,还有集美大学首任党委书记王建立和首任校长黄金陵。

黄金陵校长

一

黄金陵校长是惠安人,是我的同乡。他在我老家很有名气,特别是在我们这一辈的莘莘学子中,他的影响更大。因为他是大科学家卢嘉锡的研究生,又是当时凤毛麟角、少之又少的留苏学生,是物质结构领域出类拔萃的大学者、大教授,后来又是大名鼎鼎的福州大学校长。我在上中学的时候就经常听到来自他家乡附近村落的学生讲他的故事。我很羡慕他,崇拜他,把他当成自己可望而不可及的偶像。

听说黄金陵教授到集美大学当校长,在集美的惠安乡亲都格外高兴。黄校长没带家眷,独自一人到集美赴任,住在原水产学院宿舍楼的一套房里。曾有惠安同乡约我登门拜访他。但我自惭形秽,不敢冒昧。

那时,集美大学成立之初,工作人员借原水产学院四号楼的几间办公室办公。有一次,新加坡教育考察团到访,与集美大学所属各校的外语教师代表座谈。黄校长主持。新加坡方面有一位老学者,名林和合。他祖籍闽南,会说闽南话,英语和华语(普通话)都说得很好。座谈会上,他们都用英语发言。我被点名发言,便壮着胆也用英语发言。我的发言不能算好,但是是第一个用英语发言的集美大学老师。我的发言改变了气氛。黄校长似乎也觉得我给集美大学争了脸。会后,他向参会的任镜波老师了解我的情况。任老师告诉他我是他的同乡。也许是出于乡情,也许是他另有用意,他吩咐任老师把我留下,同他们一起用餐。席间,通过交谈,他对我有了更多的了解。

黄校长就是这样认识我的。

就餐时,新加坡方面的林和合老先生和我就英语教学问题进行了深入的交谈,彼此都留下较深的印象。我告诉他,我已获得国家教委批准公费出国当高级访问学者,正在与新加坡国立大学方面联系。他表示欢迎我访问新加坡。

在期待中,我终于得到新加坡国立大学的回音,同意接受我到该校当访问学者。我喜不自胜。但没过几天,我又收到他们的一封信,措辞很讲究,话说得很含蓄、婉转,但态度和先前显然有很大的变化。我觉得情况不妙,便斗胆到黄校长住处去求他帮忙。

巧得很,他住的正是原水产学院党委书记张渝民原来住的房子。张书记的太太吕和俭是原集美航海专科学校的人事处长,曾主持过学校的宣传工作,有时找我帮忙,于是,我们成了好朋友。我常到他家做客,不时还去蹭顿饭。因为是熟地,我一进屋就感到很温馨。更因为是黄校长慈祥的笑容,热情的接待,我进门前的拘束、忐忑不觉一扫而光。

我把自己碰到的麻烦直截了当地告诉黄校长,希望通过他,请当时正在筹备联合创办集美大学工商管理学院的陈嘉庚国际学会方面来自新加坡的代表出面帮忙。黄校长一边看着我递给他的材料,一边问我一些相关的情况。最后,他说:“我看问题不大。我可请潘国驹教授出面帮忙。他是国立大学的教授。”

果然,没过几天,新加坡国立大学英语系就来函,欢迎我到该系做学术访问。

黄校长一语千金。这件困扰得我寝食难安的麻烦事就这样化解于无形。

二

1995年国庆刚过,10月4日,我登上飞往新加坡的飞机,作为公派的高级访问学者,走出国门,到新加坡国立大学做学术访问。我到新加坡,第一个得知消息的新加坡朋友是林和合先生。他驱车到我住处接我,带我到国立大学参观,游览牛车水等新加坡的主要市区、街道。他对我很热情,不是我有什么分量,而是看在集美大学的份上,看在黄校长的脸上。

我到新加坡大约两周后的10月17日,黄校长率集美大学祝贺团到新加坡参加怡和轩百年庆典,任镜波老师等同行。怡和轩是陈嘉庚先生在新加坡的重要活动基地,特别是在抗战时期,更是陈老先生组织、团结广大侨众开展抗日救国运动的大本营。纪念怡和轩百年庆典具有重要的历史意义。黄校长他们住庆典筹委会安排的濠景大酒店。我从潘国驹教授的秘书陈弋寒女士那里得到准确的信息,便到酒店去迎候他们。庆典过后,他们住到乌节路附近一家惠安乡亲开的大中酒店。黄校长天天接待亲戚、朋友、乡亲、同行,忙得不亦乐乎。他要我陪他们参加一些活动,还曾留我在酒店过夜。我沾他的光,多次出席宴会,见了多位素负盛名的社会贤达,开了眼界,长了见识。

黄校长的客人大部分是惠安乡亲。他家前两代有多位亲人远涉重洋到新加坡谋生,其中有他的父亲。他对新加坡有着一种与生俱来的不可割舍的感情。1992年,他刚卸任福州大学校长不久,无官一身轻,应邀到新加坡国立大学化学系访问。在新逗留期间,他趁机走亲访友,探寻先人的遗踪,听到许多关于先辈早年在新加坡顽强拼搏、爱国爱乡的感人故事。他们把坚忍不拔的“惠安精神”带到异国他乡,发扬光大,成就了一番事业。他思绪万千,萌生了一个念头:要把这些故事记录下来,“为了先辈,也为了后人;为了昨天,也为了今天和明天;为了海内,也为了海外;为了理解,也为了情谊。(黄校长语)”但他是个大忙人,哪有时间做这样的事。回国后,他把在新加坡的见闻和感想,摘取几个片段,写成一篇散文《“老巴刹”咖啡摊上乡情浓》,发表在《福建日报》上。其他的就无暇顾及了。但记述先辈的事迹一事始终萦绕在他的心际。

黄校长知道,我业余爱好文学,写过一些东西,是福建省作家协会会员。我是他的惠安老乡,现在又来到新加坡,正是他意中做这件事的合适人选。他问我可否利用业余时间采集、撰写旅新的惠安乡贤的事迹,汇编成册出版。我欣然同意。

黄校长是个说干就干、雷厉风行的人。怡和轩百年庆典后的第三天,他就约惠安公会教育部主任许森福先生与我见面。黄校长上次到新加坡时访问过惠安公会,许森福主管教育,和他对口,他们二人早就认识,而且相当熟悉。我们到一家餐馆就餐,任老师也参加。黄校长把他关于采写惠安乡贤事迹的想法提出来,说这是一项很有意义的工作,对海内、海外都有价值。许森福先生说他们也有同样的想法,可谓不谋而合。他说在这方面,他们也曾做过一些工作,但苦于能写华文的人不多,文笔较好的人更少,这工作一直无法着手进行。黄校长把我介绍给他。许先生非常高兴,并对我表示欢迎。

许先生是个很干练又很实在的人,他把这事抓得很紧。第二天,他驱车到国立大学接我去和惠安公会的总务(相当于中国社团的秘书长)庄志桂见面,落实采写工作。没几天功夫,庄志桂就提出采写对象名单,分先贤、时贤两大类,共48人。我们商定,采访的具体对象、采访时间、地点到时由他安排再通知我。

安排采访比预想的困难得多。庄志桂所列的采写对象大部分是先贤,都已作古;时贤也大多上了岁数。上了年纪的人大多不喜欢出头露面,都找这样那样的借口推托。

我一边进行采访,一边在国立大学图书馆翻阅报刊图书,寻找相关的材料,收获不少。令我感到奇怪的是,黄校长《“老巴刹”咖啡摊上乡情浓》的主人公骆水兴先生在新加坡是一个有口皆碑的名人,但在报刊书籍中却鲜有记载,有也只寥寥数语,淡而且薄。于是,我建议安排采访他。

我由惠安公会的王先生带领,到骆水兴先生的公司采访他。他热情地接待我们。我们已不是第一次见面,但他仍然十分客气。他对黄校长赞不绝口。他多次说“黄校长是个大能人,搞科学研究,当大学校长,还会写文章,文笔真好。”当我们谈到《“老巴刹”咖啡摊上乡情浓》那篇文章时,他从一大文件夹中取出一张剪报,正是黄校长发表在《福建日报》上的那篇文章。他说:“这是黄校长寄给我的。我本来想拿给咖啡友们看看,但我不敢拿出来。他说了我那么多好话,我担当不起。”

他不喜欢谈自己。我一问到他的事,他就把话题岔开。

我正式采访他就那么一次,但和他还有多次的接触。他几次请我吃饭,或请朋友吃饭,邀我作陪。餐桌上,朋友们海阔天空,无所不谈。我从中了解到许多正式采访了解不到的情况。

因为他是公认的大好人,又没有现成的文章写他,我决计要写出一篇关于他而又有一定分量的文章来。我终于写出一篇6500字的长文,题为《为人处事的大学问家》。前年,骆水兴先生仙逝,他家乡的宣传部门把我写的这篇稿子拿出来,重新发表,以寄托对他的哀思。

我还采访了其他人,有当事人,也有见证人或关系人。我希望按照黄校长的要求,尽量真实、客观地再现过去了的故事原貌。采访过程中,我得到惠安公会乡亲们多方的帮助,和多人成了好朋友;我对新加坡的惠安乡亲、对新加坡的过去和现在都有了更多、更深的了解。而这一切,都得益于黄校长的影响和帮助。

三

为期6个月的学术访问期满后,我带着写完的稿子回国。全书共18万字,写了30多位不同时间在新加坡做出突出贡献的惠安人,其中有获得孙中山颁奖的“旌义状”的辛亥革命先驱郑聘廷,有新加坡共和国的部长谢嘉惠、庄日昆,有陈嘉庚的得力助手刘玉水,有大企业家庄重文、曾纪华等,新加坡的惠安人还有多位著名的科学家、教育家,更有热心家乡教育等社会公益事业的乡贤。

我把书名定为《新加坡的惠安人》。我把书稿交给黄校长,请他审阅,斧正;也算是对他布置的任务完成情况的一个汇报。黄校长在百忙之中,抽出宝贵时间,看了全部初稿,并应我之邀,为书作序。他在《序》中写道:“我看了全部初稿,内容比较充实,真切感人。虽然只选写了二三十位人物,还不能说选材全面,但基本上能反映出百年来惠安人在新加坡奋斗、生活的概况。文中人物涉及各时期、各业界,可以说各具特点。文章的可读性较强。”

不仅如此,黄校长还亲自联系出版社,安排出版事宜。

书是写成了,出版也没有问题,但经费是个大麻烦。黄校长亲自出面筹措。他不顾年事已高,旅途劳顿,带着我驱车到惠安,亲自出面找惠安县人大常委会主任江炳其请求赞助。时值盛夏,热日当空,车到惠安,人出车门,汗流浃背。江炳其主任得知黄校长到来,亲自出来迎接。黄校长说明来意,并把我介绍给他。江主任是个有作为的领导。惠安是个侨乡,县有关部门,包括县人大,都很重视侨的工作。对有关华侨史志的编撰、杰出人物事迹的记述已做了大量的工作。江主任感谢黄校长对家乡事业的关心。他说组织采写《新加坡的惠安人》是黄校长为家乡和海外乡亲做的一件光宗耀祖,功在当代、益于后人的大好事。江主任承诺为此书的出版筹措经费,说这是县人大义不容辞的义务。事后,他请惠安财政局、土地局、建设局、交通局、侨办、侨联资助,并指定惠安县人大华侨工作委员会主任庄德法、县人大办公室主任吴汉良等同志具体操办此事。他们为此付出辛勤的努力和大量的心血。

黄校长请江炳其主任为书作序。江主任认为,惠安方面应该写个序,但不要以个人的名义,还是以“惠安县人大常委会华侨委员会”的名义为好。最后,按江主任的意见办。惠安人大侨委会的《序》写道:“采写《新加坡的惠安人》的设想是黄金陵教授提出来的。黄教授任大学校长多年,又是国内外知名学者。他的构想,既有远见卓识,又有独创性。”

惠安县领导对本书的出版予以大力支持,出钱出力,本人十分感激。

黄校长还为本书题写书名。因为本人做事粗心大意,在付梓时竟然没有加以注明,留下了一个难以弥补的遗憾。

本书问世时,正赶上惠安侨联举行一次重要活动。本书在盛典中首发,既为活动添彩,增加了热烈的气氛,也为所有为本书的采写、出版付出努力的海内外人士争了光!

本书出版后,旅居香港的惠安人受到启发,在惠安县有关部门的支持下,也编撰出版了一本《香港的惠安人》。因为有跨香港和新加坡两地的乡贤,本书有的篇章也被收入其中,如《庄重文:工商巨子 学界一杰》。

我发表过一些文章,但都只散见于报刊杂志,没有一书问世。《新加坡的惠安人》是第一本署着我的名字的书,因此,我格外珍惜,对黄校长也格外地感恩。

四

从新加坡回国后,除了就《新加坡的惠安人》的有关事宜向黄校长做了汇报外,我还带来了一件令他感到意外、又让他感到高兴的事。那就是有一位名叫王汉章的乡贤慷慨解囊,捐资为集美大学设立英语活动基金。

王汉章先生是黄校长熟悉的一个名字。他是新加坡惠安名人王水九先生的公子。1992年,黄校长访问新加坡时,王水九先生热情地接待过他,给他留下深刻的印象。1995年,黄校长再次访新,他很希望再见见这位可敬的老人,可他已于一年前仙逝了。他想见他的公子王汉章先生,不巧王先生外出公干不在新加坡,黄校长逗留的时间有限,两人谋面的机会失之交臂。黄校长不止一次地对我提起王水九先生,讲他艰苦拼搏而成就一番事业的故事,讲他在家乡惠安捐资兴学的义举。他希望我能写出反映王水九先生事迹的文章。他说王水九先生教子有方,他的公子王汉章先生虽然出生在新加坡,留学美国,但颇有乃父之风,有浓厚的乡情,热情好客,是惠安公会的后起之秀。他要我有机会一定要采访王汉章先生。

遵照黄校长的吩咐,我根据查到的图书资料,写了一篇题为《桑梓情深代代传》的文章,记述王水九先生的事迹。

王水九先生原名王清秀,生于惠安东岭埔殊村,善游泳,人称他如“水狗”。闽南话“水狗”与“水九”同音,他便取“水九”为名,清秀为字。王水九先生祖上也是读书人,他自己也读过几年私塾,知书识礼。为了生活,他辍学之后就学木匠。1937年,他南渡新加坡,经过10年的拼搏,创立了王水九建筑工程有限公司,事业如日中天。事业有成后,他念念不忘回报家乡养育之恩。几经周折,他于1984年在家乡创办了惠安开成职业中专学校。此后,他每年都携带家人回乡谒祖,寻根溯源,对其后人进行中华文化和乡土意识教育。1994年,王水九先生与世长辞。他的后人,主要是他的二公子王汉章先生,继承他的事业,并发扬光大。

我急切希望见到王汉章先生,一是想把写好的稿子请他过目、斧正;二是想从他口中得到更多关于他父亲以及他本人的第一手材料。

我学术访问将于1996年4月4日到期, 3月26日,庄志桂先生组织惠安公会的青年朋友们在欧南园设宴为我饯行。庄先生告诉我王汉章先生答应参加当晚的宴会,但可能会晚点到。我们等着他的到来,但快九点了,还没他的消息。就在我即将失望的时刻,王汉章先生出现了。

他身材魁梧,四方脸,前额很高,见面就呵呵直笑,给人一种热情亲和的感觉。他在我身边专为他留着的一个空位上就坐。我们像老熟人一样无拘无束地交谈起来。

我们谈到黄校长。他对黄校长赞不绝口。说他父亲王水九先生对黄校长赞扬有加,说他是大学问家、惠安难得的人才,是惠安人的骄傲;说他为人真诚谦逊、和蔼可亲、彬彬有礼,是个可交之人。

我们谈到陈嘉庚先生,谈到他的外孙李成义先生,谈到募捐。王汉章先生问我要不要他帮忙募捐点钱做公益之用。我说曾试图募点钱作英语活动基金,但功败垂成。他问我要多少钱。我说十万。他又问是什么钱,美元、新加坡币还是人民币。我说人民币。他说十万人民币,不必去募捐,他出。我高兴得有点失态,站起来,拍着他的肩膀,说:“我最喜欢听你这句话!”

我们又见了两次面,都是在李光前先生资助的新加坡游泳馆餐厅。他看了我写的稿子,补充了一些内容。我们谈了基金章程的细节,取得一致,其中包括名称。我们都同意叫“集美大学王水九英语活动基金”,英语译名为:OCK English Activities Fund, Jimei University。OCK是王水九英语名字的缩写。王汉章先生同意首捐11万人民币,10万存款取息,1万作当年活动经费。

回国后,我向黄校长做了详细的汇报。黄校长很高兴,他虽然也觉得有些意外,但又觉得不意外,因为他了解王汉章先生的为人。他同意王先生和我商定的合同条款,还同意当首任的基金主席。

4月23日,王汉章先生到集美,来到集美大学临时办公处,随身带来11万人民币的现钞。黄校长回福州,不在学校。集大首任党委书记王建立热情地接待了他。随后,举行了隆重的签字仪式,当时在校的有关领导曾讲来、辜建德、陈志良、林敏基以及任镜波等出席。

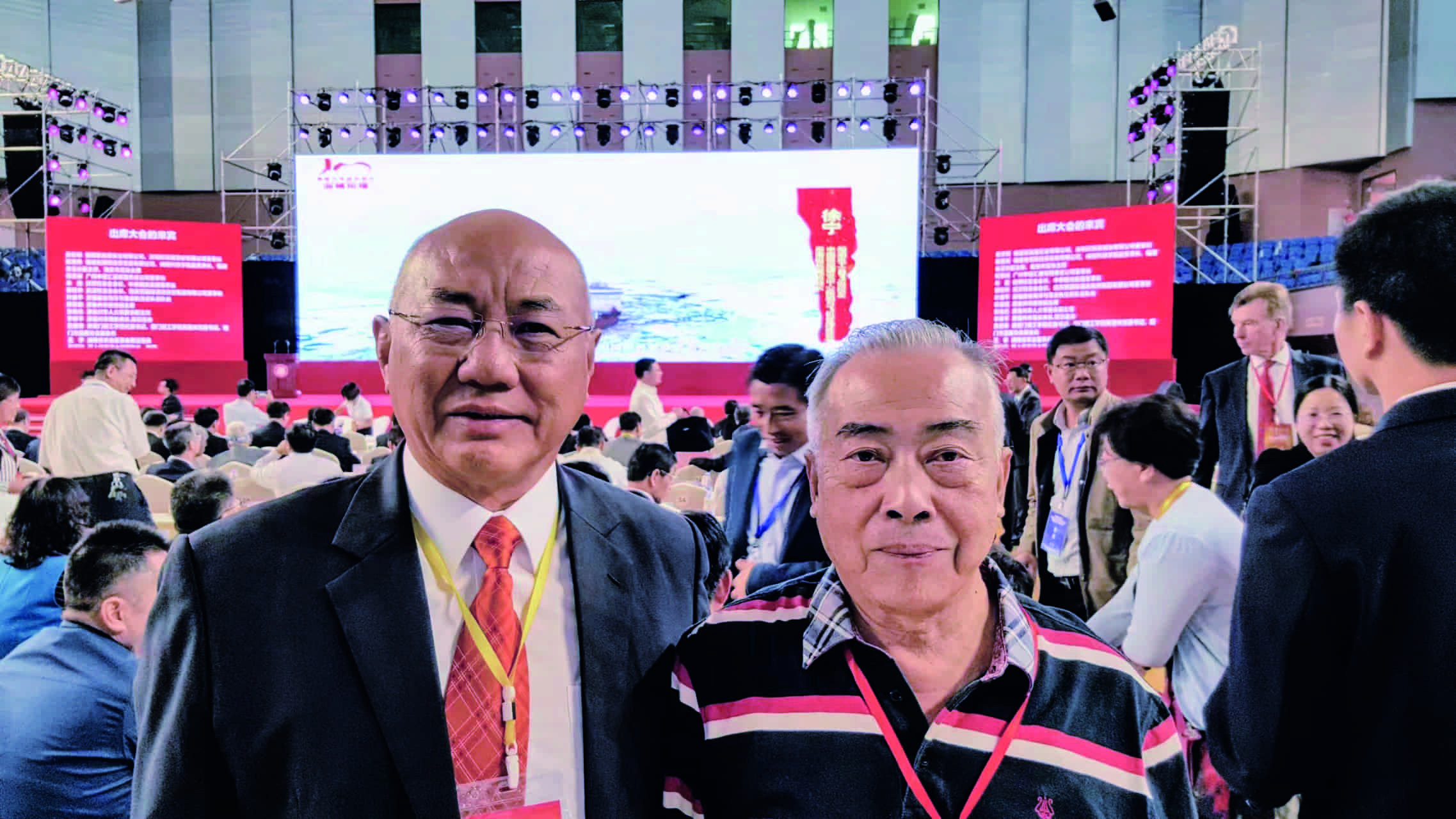

集美大学建校100周年王汉章先生与本文作者合影

因为黄校长欣然同意当首任基金主席,《王水九英语活动基金章程》就顺理成章地规定了集美大学当任校长为基金的当然主席。继第一任主席黄金陵校长之后,历任的主席是辜建德、苏文金、李清彪、谢潮添校长。我有幸伴随历任校长忝任副主席。

此后,王汉章先生先后任集美大学校董会校董、常务校董。他为集美大学做了很多事,是公认的民间大使。

集美大学王水九英语活动基金是集美大学第一个学科建设基金,成立至今已有28年。辜建德校长对基金会十分重视,他关心和支持基金的发展。在他的的领导下,基金活动活跃,内容不断扩大,组织不断健全。王汉章先生心系基金,年年增资,无一年中断,至今已为基金注资人民币110.5万元。在辜建德校长的倡议和促成下,在王汉章先生的协助下,集美大学先后成立了白连发计算机活动基金、白成勤数理学科活动基金、胡添富信息工程学科活动基金。多年来,这几个基金在学科建设中起了有目共睹的作用。

2003年王汉章先生与集美大学有关学科基金负责人合影

1996年11月3日,福建省人民政府在惠安开成职业中专学校为王水九先生立碑。黄校长应邀参加立碑暨该校运动场落成典礼,任镜波老师和我陪同。我们来到开成职校校门口,下了车,抬头一看,眼前立着王水九先生的铜像。黄校长像见到老朋友一样,对着铜像久久凝视,然后深深地三鞠躬。黄校长心情十分激动,在庆典仪式上,不用已准备好的讲稿,而是即兴发表了热情洋溢的讲话。他高度赞扬王水九先生高尚的品格和爱乡的情怀,感谢王汉章先生对集美大学的关心和支持。他的讲话博得全场热烈的掌声。

可以说,没有黄校长的举荐,就没有后边的故事,也就没有今天的集美大学王水九英语活动基金,也不会有其后的几个学科基金。

黄校长对我的教导、帮助和扶掖,我没齿难忘;

黄校长的开山之功,鲜为人知,功不可没!